L’instant prégnant est le temps que dure la scène dans l’esthétique classique. Ce temps doit à la fois être nul, pour pouvoir être fixé en tableau, et s’inscrire dans la durée, pour que ce tableau puisse être lu comme une histoire, conformément à la doctrine de l’ut pictura poesis. Pour résoudre cette contradiction qui traverse toute l’esthétique classique, Lessing invente la notion d’instant prégnant :

« Timomaque n’a pas peint Médée à l’instant même où elle tue ses enfants, mais quelques instants avant, lorsque l’amour maternel lutte encore avec la jalousie. Nous prévoyons la fin de cette lutte ; nous tremblons d’avance de voir bientôt Médée livrée toute à sa fureur, et notre imagination devance de bien loin tout ce que le peintre pourrait nous montrer dans ce terrible instant. […] Pour ses compositions, qui supposent la simultanéité, la peinture ne peut exploiter qu’un seul instant de l’action et doit par conséquent choisir le plus fécond, celui qui fera le mieux comprendre l’instant qui précède et celui qui suit. […] Dans les grands tableaux d’histoire, le moment choisi est presque toujours un peu étendu et il n’existe peut-être aucun ouvrage très riche en personnages, dans lequel chacun d’entre eux ait exactement la place et la pose qu’il devait avoir au moment de l’action principale ; pour l’un, elles sont un peu antérieures, pour l’autre, un peu postérieures. C’est là une liberté que le maître doit justifier par quelque artifice de disposition. » (III, 56-57 ; XVI, 120 ; XVIII, 132.)

Comme l’indique la référence au tableau peint par Timomaque, l’exemple n’est pas nouveau. Il est brièvement évoqué à l’article PEINTURE ANTIQUE de l’Encyclopédie, écrit par le Chevalier de Jaucourt. Mais surtout l’abbé Du Bos lui consacrait un passage de ses Réflexions critiques sur la poésie et la peinture (1719) :

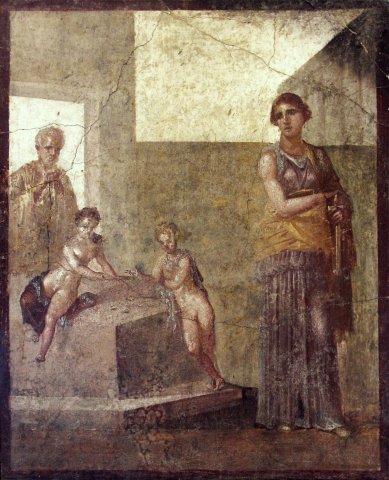

« La plûpart des loüanges que les auteurs anciens donnent aux tableaux dont ils parlent, font l’éloge de l’expression. C’est par-là qu’Ausonne vante la Medée de Timomache, où Medée étoit peinte dans l’instant qu’elle levoit le poignard sur ses enfans. On voit, dit le poëte, la rage et la compassion mêlées ensemble sur son visage. à travers la fureur qui va commettre un meurtre abominable, on apperçoit encore des restes de la tendresse maternelle. » (I, 38, p. 373 ; éd. ensba, p. 127. Voir Pline, Histoire naturelle, VII, 39 ; XXXV, 40 ; Julius Sillig, Catalogus artificum, p. 450 ; Ausone, Epigrammata, 129 et 130. Plusieurs répliques de cette œuvre fameuse se voient dans les fresques de Pompéi ; la plus connue provient de la maison des Dioscures.)

Mais il n’est pas question ici encore d’instant prégnant : Du Bos reste dans le cadre de l’expression des passions, et pose le problème de leur figuration, dans la lignée classique de Le Brun. L’expression mêlée, la figure infigurable de Médée (comme celle d’Agamemnon dans le Sacrifice d’Iphigénie de Timanthe) critiquent ce cadre sémiologique, mais Du Bos n’opère pas encore le changement de paradigme d’un Diderot puis d’un Lessing.

Dans le même chapitre des Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, l’abbé Du Bos évoque un autre tableau antique, d’Aristide cette fois, comme exemple d’expression mêlée :

« [Pline] raconte comme un point d’histoire important, que ce fut un thébain, nommé Aristide, qui fit voir le premier qu’on pouvoit peindre les mouvemens de l’ame, et qu’il étoit possible aux hommes d’exprimer avec des traits et des couleurs les sentimens d’une figure muette, en un mot, qu’on pouvoit parler aux yeux. Pline parlant encore d’un tableau [372] d’Aristide qui representoit une femme percée d’un coup de poignard, et dont l’enfant sucçoit encore la mammelle, s’énonce avec autant de goût et de sentiment que Rubens l’auroit pû faire en parlant d’un beau tableau de Raphaël. On voit, dit-il, sur le visage de cette femme, abatuë déja et dans les simptômes d’une mort prochaine, les sentimens les plus vifs et les soins les plus empressez de la tendresse maternelle. La crainte que son enfant ne se fit mal en sucçant du sang au lieu de lait, étoit si bien marquée sur le visage de la mere, toute l’attitude de son corps accompagnoit si bien cette expression, qu’il étoit facile de comprendre quelle pensée occupoit la mourante. » (éd. ensba, p. 126. Voir Pline, Histoire naturelle, livre XXXV, §98, Budé p. 78 :« C’est de lui le tableau où l’on voit, dans la prise d’une ville, une mère blessée et mourante : l’enfant se traîne en rampant vers le sein maternel ; la mère paraît s’en apercevoir, et craindre qu’il ne tête le sang, au lieu du lait déjà tari. Alexandre avait fait transporter ce tableau à Pella, sa patrie. »)

Cet exemple de Pline cité par Du Bos a servi probablement de modèle à la gravure de La Peste d’Athènes par Frans Van Mieris pour le dernier livre du De rerum natura de Lucrèce (éd. Havercamp, 1725) et, de là, à la gravure choisie par Diderot pour la Lettre sur les sourds. Diderot bâtit à partir de cette image sa théorie de l’hiéroglyphe, qui constitue une première modélisation de l’instant prégnant. (Sur le rapprochement entre Du Bos, Van Mieris et Diderot, voir P. H. Meyer, Diderot Studies, VII, p. 189 et Philippe Déan, Diderot devant l’image, p. 163, note 25.)

Critique et théorie

Archive mise à jour depuis 2008

Critique et théorie

Généalogie médiévale des dispositifs

Entre économie et mimésis, l’allégorie du tabernacle

Trois gouttes de sang sur la neige

Iconologie de la fable mystique

La polémique comme monde

Construire Sénèque

Sémiologie classique

De la vie à l’instant

D'un long silence… Cicéron dans la querelle française des inversions (1667-1751)

La scène et le spectre

Dispositifs contemporains

Résistances de l’écran : Derrida avec Mallarmé

La Guerre des mondes, la rencontre impossible

Dispositifs de récit dans Angélique de Robbe-Grillet

Disposition des lieux, déconstruction des visibilités

Physique de la fiction

Critique de l’antimodernité

Mad men, Les Noces de Figaro

Le champ littéraire face à la globalisation de la fiction

Théorie des dispositifs

Image et subversion. Introduction

Image et subversion. Chapitre 4. Les choses et les objets

Image et subversion. Chapitre 5. Narration, récit, fiction. Incarnat blanc et noir

Biopolitique et déconstruction

Biographie, biologie, biopolitique

Flan de la théorie, théorie du flan

Surveiller et punir

Image et événement