Contradiction, rareté, pauvreté

A première vue, le tabernacle semble être un motif iconographique sans intérêt. Et s’il existe un objet qui symbolise tout ce qu’il y a de plus éloigné de l’image, c’est bien le tabernacle, qui n’a de valeur qu’en tant qu’il contient les tables de la Loi, où est inscrit entre autres l’interdit biblique de la représentation1.

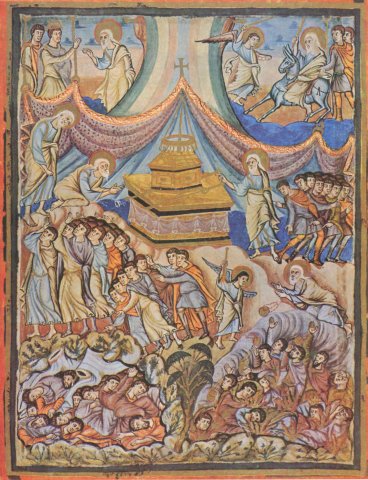

Certes, le tabernacle apparaît dès le Moyen Âge dans les cycles narratifs illustrés ou peints, lorsqu’il s’agit de représenter telle ou telle scène biblique où il intervient. Une enluminure de la Bible de Charles le Chauve représente très exceptionnellement l’arche au centre sous la tente du tabernacle où prient Moïse et Aaron. Autour sont figurées diverses scènes de l’histoire des Hébreux. Dans la Bible de Naples, au livre de l’Exode, la construction du sanctuaire dans le désert sur les instructions de Moïse donne lieu à une première enluminure (f° 39v°), qui représente le tabernacle comme une petite tour rose à quatre piliers surmontée d’un toit pointu, que les ouvriers érigent en tirant sur une corde. Une seconde enluminure2 présente Moïse agenouillé en prière devant le tabernacle rose, surmonté de la tête de Dieu qui apparaît posée sur un nuage blanc. Sur cet objet fonctionnel, somme toute assez pauvre iconographiquement, il y a peu à dire.

De l’objet au dispositif

L’allégorie du tabernacle n’est pas un thème iconographique. Nous verrons qu’elle se traduit par des images aux sujets très divers. Ce qui est en question à travers elle, c’est le statut même de l’image. La conquête par l’image de son autonomie sémiologique et médiologique, le fait qu’elle se constitue en objet, en support symboliquement séparé du sujet qu’elle représente, que ce sujet soit biblique ou non, passe par l’identification de l’image au tabernacle, puis par la transformation de la signification symbolique qui lui est dévolue : des tables de la Loi au Christ, du Christ à l’Église, de l’Église à la Vierge, l’image tabernacle en changeant de sens change de statut. Elle s’éloigne peu à peu de l’ancienne Loi pour s’installer de plus en plus exclusivement dans la Chair ; elle cesse d’être essentiellement l’objet d’une contemplation mystique, d’un face à face avec le principe symbolique, le fondement de la Loi, pour devenir le point d’aboutissement d’un regard pris au piège de ce qui devient dispositif.

Alors l’allégorie du tabernacle s’estompe, mais ses instruments géométraux demeurent. Longtemps après que le dispositif moderne de la peinture d’histoire classique s’est constitué, la technicisation et l’objectivation de l’image conserve la trace de son origine tabernaculaire : la séparation, que matérialise le rideau du tabernacle, entre le Saint et le Saint des Saints, divise l’espace en espace ouvert du visible et espace restreint, inaccessible, des vérités invisibles. Elle lègue au dispositif moderne de la représentation son organisation géométrale : le tabernacle perdure en quelque sorte sous la forme du dispositif d’écran qui règle les scènes picturales et romanesques classiques ; de façon plus diffuse enfin, il s’universalise en la structure du signe linguistique, puis sémiotique, marquée par la coupure entre le signifiant et le signifié.

I. Économie et similitude

L’incarnation, première image

L’Église des premiers siècles n’avait pas de doctrine constituée sur les images3. Elle a vécu dans une contradiction latente entre l’interdit biblique et la pratique de la décoration des églises et de l’adoration des icônes.

Cette contradiction occupe le devant de la scène à Byzance lors de la crise iconoclaste aux huitième et neuvième siècles, crise dont les controverses ont fourni à l’Église l’appareil théorique qui lui faisait jusque-là défaut. Plus discrètement, une réflexion sur l’image se développe parallèlement en Occident, avant que les deux traditions n’y soient fondues au douzième siècle : Jean Scot Érigène avait commenté Denys l’Aréopagite au ixe siècle ; mais il faut attendre 1150 pour que De la foi orthodoxe de Jean Damascène soit traduit en latin. Les idées de Jean Damascène sont reprises presque aussitôt dans les Sentences de Pierre Lombard, le grand manuel théologique d’alors, puis dans la Somme théologique de Thomas d’Aquin. Par cette médiation, qui est aussi un détournement, se diffuse dès lors en Occident le discours iconophile byzantin.

La justification byzantine des images s’appuie avant tout sur le mystère de l’incarnation. Si les images étaient interdites dans l’ancien testament, c’est que Dieu n’avait pas encore jugé les hommes prêts à contempler sa face, qui ne se révélait à eux qu’indirectement, au travers d’une nuée, dans les songes, ou par la médiation d’un ange. La vision de Dieu est ici identifiée à la révélation de Dieu, le voir à un savoir. Le regard ne relève pas d’une phénoménologie, mais d’une métaphysique.

Pour les Byzantins iconophiles, l’incarnation de Dieu le Père dans son Fils a constitué historiquement une révolution sémiologique : le Fils est l’image du Père ; Dieu a créé une image de lui-même ; il a permis que, par la grâce, le chrétien contemple sa Face. L’incarnation est, historiquement, la création de la première image proprement dite.

Les images artificielles

On est loin a priori de la fabrication des images par les hommes. Tout un cheminement se fait, dans la pensée patristique, depuis l’évocation paulinienne du Christ comme image4 jusqu’à la célébration de l’icône par l’Église lors du Triomphe de l’orthodoxie. Ce n’est que très progressivement que tend à s’imposer l’identification de ce qu’on appelle image naturelle (dont l’exemple le plus achevé est l’incarnation) et image artificielle (les images au sens moderne du terme).

Augustin avait marqué sa réticence en distinguant d’abord imago et ad imaginem, le Christ image du Père et l’homme créé à l’image de Dieu5 ; l’image fabriquée de mains d’homme, enfin, est encore plus frappée par la dissemblance, par l’hétérogénéité vis-à-vis de son modèle. Augustin assigne bien un statut symbolique à l’image, mais en tant que catégorie immatérielle, qu’élément du discours sur le mystère de la Trinité. Comme objet, l’image sent l’hérésie.

Le culte des icônes se développe donc en marge des institutions de l’Église ; il croise en Orient la question politique de la représentation du pouvoir : l’empereur envoie à ses gouverneurs de Provinces, aux cours des royaumes qui lui sont affidés, son image. Le portrait, symboliquement, porte l’efficace de son prototype ; on se prosterne devant lui comme devant l’empereur même. L’image de l’empereur figure également sur la monnaie : elle diffuse la présence du monarque sur tout l’espace économique dans lequel elle circule. Enfin, les premières icônes célèbres sont les icônes achiropiites, non faites de main d’homme, où la Face du Christ est censée être venue s’imprimer miraculeusement. Ces icônes seront utilisées par les empereurs byzantins dans leurs campagnes militaires contre les Perses mazdéens puis intégrées au Trésor impérial de Constantinople. Elles signifient la présence du Dieu vivant, à la tête des armées affrontées aux infidèles, ou au mur des villes assiégées de l’empire. L’image matérialise la présence politique du souverain, terrestre ou céleste. La société byzantine assigne ici un statut symbolique à des images matérielles ; mais elle n’assume pas leur dissemblance, leur artificialité ; ce ne sont pas à proprement parler des re-présentations ; indissolublement liées à leur modèle par la légende de leur création indicielle ou par le rite impérial qui les consacre, ce sont des objets magiques.

Paradoxalement, la crise iconoclaste n’a pas essentiellement consisté à proscrire les images au sens moderne du terme, mais plutôt à tenter d’établir une coupure entre l’image et le prototype, en réservant la production des images artificielles à l’espace profane et politique. Dans cet espace, on ne constate pas de différenciation iconographique majeure entre iconodoules et iconoclastes. Avant la crise, sous Justinien II (685-695 et 705-711), les monnaies étaient frappées à l’effigie de l’empereur d’un côté, désigné comme servus Christi, et du Christ de l’autre, désigné comme rex regnantium6. Sous Anastase II et Théodose III, le Christ disparaît, momentanément remplacé par l’ancien symbole de la Croix de la victoire élevée sur un piédestal7. Le Christ réapparaît dans les monnaies de Léon III (714-741), le premier empereur iconoclaste8 : comme symbole politique, le Christ peut continuer d’être imprimé.

En revanche, c’est en détruisant à la porte de Chalcé l’effigie du Christ qu’il fait remplacer par le symbole de la Croix que Léon III ouvre les hostilités iconoclastes9. La Porte de Bronze du Palais, construite par Constantin le Grand, le fondateur du christianisme impérial, excède la sphère du politique : c’est l’icône protectrice de la ville, constituant la ville comme cité du Christ, qui est ici visée. L’icône n’est pas l’insigne du pouvoir impérial chrétien, comme sur la monnaie ; plus qu’un signe, elle est l’idole religieuse aux pouvoirs magiques qui se dresse à la défense de la ville : la croix sur le piédestal tente de signifier une efficacité combattante équivalente, l’image idolâtre en moins.

C’est dans le même esprit que Léon III fait détruire les images des conciles œcuméniques sur les murs et les voûtes du Milion, et leur substitue, au grand scandale des iconophiles, une image représentant son cocher favori10 : en toute bonne conscience, il manipule l’image publicitaire à des fins politiques. La distinction iconoclaste entre les images s’inscrit ainsi, en quelque sorte, dans le prolongement direct des distinctions et des réticences augustiniennes.

La tentative que firent les empereurs iconoclastes pour laïciser l’image échoua. Les théologiens byzantins iconophiles élaborèrent alors une justification de l’image chrétienne dont Marie-José Mondzain a montré qu’elle était articulée autour du concept d’économie11.

Économie

Le mot est employé dans des contextes si différents qu’il se manifeste non seulement comme concept opératoire, mais comme signe d’appartenance idéologique, comme symptôme culturel. Quel que soit son champ d’application, rhétorique, politique, théologique, l’économie consiste à articuler souplement deux registres a priori hétérogènes, à établir une continuité logique entre eux. L’économie est l’adaptation habile d’un registre élevé, spirituel ou idéologique, à un registre trivial, terrestre ou matériel. L’économie articule la sphère du symbolique avec la sphère du réel ; elle organise un continuum du réel au symbolique.

L’art de l’économie est donc un art de la superposition. Dans un espace matériel, dont elle organise et explique les différentes parties, l’économie assigne à chacun des éléments concrets, visibles, une signification symbolique, toujours rapportée au même mystère, qui est le mystère de l’incarnation. L’économie articule ainsi l’infinie diversité du réel à l’unité du symbolique.

L’image ne se réduit plus ni à la modélisation abstraite de l’œuvre du Créateur (création ad imaginem, incarnation comme imago), ni à la sacralité magique de l’idole. Elle excède la pure symbolicité. Elle superpose au mystère de la foi qui la sous-tend l’organisation géométrale d’un espace donnant chair à ce mystère. Parce qu’elle opère cette superposition, parce que dans un même mouvement elle ordonne un espace concret (dispositio) et répartit dans cet espace les éléments abstraits qui signifient le mystère (dispensatio), l’économie est l’ancêtre du dispositif12.

Toute la spéculation byzantine sur l’image étant centrée sur le mystère de l’incarnation, l’icône par excellence est toujours l’icône du Christ. Regarder, adorer l’icône, c’est voir en elle le prototype, refaire dans l’autre sens l’opération de l’incarnation13. Précisément parce qu’elle a acquis sa légitimité en triomphant des prétentions séparatistes des iconoclastes, l’icône ne fonctionne jamais comme un objet autonome. Ce qui la rattache à sa dimension matérielle de support pictural, c’est son identification économique à la chair, c’est-à-dire au corps de Marie14, dont le Christ a tiré sa chair. Symptômatiquement les icônes orthodoxes ne sont dites icônes ni de Marie, ni de la Vierge, mais de la Théotokos, la génitrice de Dieu15 : elle est constamment pensée dans sa relation avec la chair du Christ et ne se donne pas à voir dans l’icône comme une personne autonome. La théotokos est la circonférence du Christ, χώρα τῶν ἀχώρων, περιγραφὴ τῶν ἀπεριγράπτων16 : la dimension visible de l’icône ne peut être séparée du mystère invisible de l’incarnation.

Dédaignant l’autonomie du support, l’icône byzantine se déploie dans un univers de formes stylisées qui disent sa similitude avec le mystère qu’elle porte, mais jamais sa ressemblance avec les personnages qu’elle représente. L’icône ne fait pas œuvre d’imitation, mais de dissemblance. Augustin avait déjà suggéré que, dès que l’on sort de l’image prise comme filiation, la création d’une image constitue une dégradation du modèle :

« C’est en raison, comme nous l’avons dit, d’une ressemblance imparfaite que l’homme est appelé à l’image17. » (De Trinitate, VII, vi, 12.)

Jean Damascène, qui parle lui des icônes faites de main d’homme substitue la différence (διαφορὰν) à l’inégalité augustinienne (imparem similitudinem), restaurant la dignité de l’image :

« L’image est donc une ressemblance qui caractérise son prototype avec cela qu’elle comporte une certaine différence avec l’archétype18. » (Jean Damascène, Discours sur les images, I, 9.)

Mais ce faisant, il distingue deux niveaux dans l’image, l’un fondé sur le rapport au prototype (le modèle physique), l’autre sur le rapport à l’archétype, le modèle de tous les modèles, le Christ saisi comme hypostase, c’est-à-dire comme articulation de l’humanité et de la divinité. Dire que l’image est une caractérisation de son modèle signifie certes étymologiquement qu’elle en porte l’empreinte et rappelle que le modèle de toute icône est indiciel (monnaie, achiropiite), mais ce χαρακτηρίζον exprime aussi qu’elle stylise la ressemblance et, par là, qu’elle la déréalise.

La différence, elle, est repoussée du prototype à l’archétype, de la ressemblance physique à l’hétérogénéité spitituelle. Du point de vue du trait, l’image déréalise donc le prototype qu’elle réduit à un caractère, qu’elle stylise. Par cette réduction, elle fait valoir la différence spirituelle entre le support stylisé et l’archétype devant lequel ce support s’abolit. Ainsi, hors de tout espace géométral, de toute mimésis du réel, l’icône est faite pour la contemplation et l’adoration mais se dérobe au regard :

« En contemplant sa figure corporelle, nous nous représentons, autant qu’il est possible, la gloire de sa divinité. […] si nous pouvons à travers des paroles sensibles et avec les oreilles du corps, comprendre les choses spirituelles, nous pouvons aussi par la contemplation corporelle parvenir à la contemplation spirituelle19. » (Discours sur les images, III, 12, trad. française Anne-Lise Darras-Worms, in Le Visage de l’invisible, Migne, 1994, p. 74.)

Abolir l’écrin : les achiropiites

La question du support, si elle n’est jamais tranchée, demeure pourtant latente dans l’économie byzantine de l’icône. Les icônes achiropiites sont des images imprimées sur des supports sans la main de l’homme. Qu’est-ce que cette impression ?

La miniature d’un manuscrit de L’Échelle céleste de Jean Climaque20 apporte quelques éléments de réponse. Elle représente deux Saintes Faces légèrement dissemblables. Celle de gauche comporte, en bas, des franges, et est imprimée sur un tissu blanc à motifs rouges. Il s’agit d’un achiropiite sur tissu, le Mandylion d’Édesse, apporté à Constantinople en 944. Celle de droite constitue en quelque sorte le négatif de la première, comme le marque l’inversion des couleurs et la position symétrique de la tête. Elle représente le Keramion, qui vient de Syrie et constituerait une copie miraculeuse, sur la tuile ou la brique, du Mandylion. Les deux achiropiites furent conservés dans la chapelle du Grand palais jusqu’à son pillage par les Croisés en 1204.

La légende de la miniature, ΠΛΑΚΕΣ ΠΝ(ΕΥΜΑΤ)ΙΚΑΙ, planches spirituelles, fait allusion au texte de Jean Climaque : il a tracé, nous dit le manuscrit, les divins préceptes sur les cœurs purs de ses auditeurs comme sur des feuilles de papier ou, mieux, sur des planches spirituelles. L’expression πλακὲς πνευματικαὶ identifie donc le texte de Climaque aux images du Christ, le livre écrit aux icônes achiropiites21.

D’autre part, l’image, par son caractère double ainsi que par sa légende, renvoie aux tables de la Loi, toujours représentées comme deux « plaques », et qui furent imprimées miraculeusement pour Moïse sur le Sinaï de la même façon que le Mandylion et le Keramion sont des impressions miraculeuses. A la Loi mosaïque correspond la Loi de la nouvelle alliance, aux deux tables, les deux faces du Christ.

Parce que le Christ est la table de la Loi, la Vierge, qui circonscrit le Christ, est l’arche d’alliance :

« On dit aussi qu’il existe une image de l’avenir, celle qui esquisse de façon énigmatique ce qui se produira, comme l’arche pour la sainte Vierge et Mère de Dieu22. » (Discours sur les images, I, 12, op. cit., p. 44.)

De là, par métonymie, l’image, qui est d’abord thématiquement image du Christ, est identifiée au tabernacle : elle est le degré zéro du support, l’enveloppe qui cache le Décalogue, l’écrin qui visualise l’invisibilité de la Loi.

Un passage du De tabernaculo23 de Bède le Vénérable montre comment, en Occident aussi, c’est d’abord sine manibus que se présente de façon légitime l’image. Le prototype de l’image sine manibus s’est manifesté dans le miracle du mont Sinaï :

« Et je te donnerai, dit-Il, les tables de pierre – la Loi et les commandements que j’ai écrits – pour que tu les leur apprennes (Ex. xxiv, 12). Cela ressemble à ce passage de l’Évangile que nous avons cité plus haut, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé (Mt. xxviii, 20)24. […] Et de fait Daniel lui aussi vit le Seigneur sous la figure d’une pierre taillée dans la montagne anéantir sans les mains25 la pompe du royaume de ce monde pour que son royaume seul demeure sans fin, et Pierre26 exhorte ses fidèles en disant Et vous, comme des pierres vives, soyez édifiés en demeures spirituelles27. »

Le rapprochement paraît a priori plutôt abrupt : ce qui relie en fait le songe de Nabuchodonosor et le don des tables de la Loi, c’est sine manibus : dans les deux cas, la vérité du mystère divin s’est révélée sans qu’il y ait recours aux mains de l’homme. La Loi a fait image sine manibus, elle a produit un objet achiropiite. Il n’est pas question ici de dissocier l’image (les tables, le songe, l’icône) de son modèle : l’image est indiciellement liée au modèle qui l’imprime, elle confond réalité vivante, dans le monde, et architecture idéale, dans l’esprit. De même qu’on ne peut dissocier l’image de son modèle, Pierre identifie, par le nom même que Jésus lui a donné, édifice symbolique de l’Église et réalité corporelle des fidèles, ses pierres vives. L’icône achiropiite s’inscrit dans le prolongement des pierres vives et échappe par là à sa relégation comme image artificielle.

L’image se définit donc par l’identité, ou tout du moins par la fusion entre le modèle, archétype ou prototype disent les Grecs, et sa figuration sur un support. Le terme de Sainte Face (πρόσωπον en grec, vultus en latin, volt et vout en langues d’oc et d’oïl) contient une ambiguïté très significative : il désigne à la fois le visage réel du Christ et sa représentation sur l’image28. L’idée même de re-présentation est étrangère à la première image médiévale.

Célébrer le support : les enluminures

Pourtant, si la décoration des Églises et la fabrication des icônes obéit pour l‘essentiel à cette dissolution du support dans l’au-delà mystique qu’il rend visible, la pratique de l’enluminure des textes sacrés ne peut se plier à ce type d’abstraction : contrairement aux images-idoles qui frisent toujours le paganisme, les illustrations du Livre mettent en valeur un support légitime, un objet qui occupe dans la pratique religieuse une place tout à fait orthodoxe. L’image célèbre alors le plus saint des supports : enveloppant le texte de la Loi qu’est la Bible, elle se constitue en arche (les livres illustrés sont promenés lors des processions29), en tabernacle.

Ici se dessine la différenciation historique du statut de l’image à Byzance et en Occident. L’image byzantine est d’abord une icône renvoyant à la Face même du Christ ; parce qu’elle n’est pas délimitée comme un objet indépendant, qu’elle n’existe pas en dehors de la σχέσις la reliant au prototype, que pourtant elle s’offre familièrement à une adoration sans entraves, l’icône byzantine fonctionne comme un fétiche. En Occident, en revanche, le modèle du Livre a prévalu. L’image illustre le Livre ou, dans l’église, tient lieu du Livre. C’est au nom de cette conception des images que Grégoire le Grand, dans une lettre célèbre, légitime leur présence dans les églises.

« de Grégoire à Sérénus, évêque de Marseille,

Il faut par ailleurs que je te parle de ceci : la nouvelle nous est parvenue il y a peu que votre communauté, voyant qu’il y avait des gens qui vouaient un culte (adoratores) aux images, a brisé ces images dans les églises et les a jetées dehors. Bien sûr nous vous avons loué d’avoir mis tout votre zèle à empêcher qu’on ne voue un culte (adorari) à aucun objet fait de main d’homme (manufactum), mais nous avons jugé que vous n’auriez pas dû briser ces images. Si on recourt à la peinture dans les églises, c’est pour que ceux qui ne savent pas lire puissent lire du moins en regardant sur les murs ce qu’ils ne sont pas capables de lire dans les livres (in codicibus). Donc ta communauté aurait dû préserver ces images tout en interdisant au peuple de leur vouer un culte, en t’arrangeant pour que les illettrés aient un endroit où rassembler le savoir de l’histoire [sainte] mais que le peuple succombe le moins possible au culte des peintures30. »

On n’a souvent retenu de ce texte que la conception réductrice de l’image comme Bible des illettrés. L’essentiel n’est pas là : le mur peint est conçu comme une page de Livre. L’ut pictura poesis de la Renaissance s’inscrit dans cette tradition : l’image occidentale s’assujettit ici, pour échapper à l’interdit, à une logique textuelle. Elle ne représente pas la Face du Christ, mais son histoire.

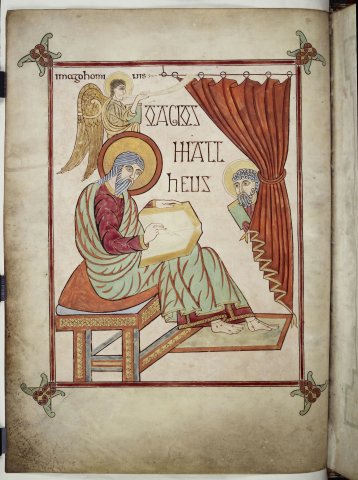

Traditionnellement, les livres des Évangiles portent, au début de chacun d’eux, l’image de son auteur, accompagnée en principe du symbole qui permet de l’identifier. Dans le Book of Lindisfarne, Matthieu est représenté assis de profil, écrivant son texte.

L’artiste s’est inspiré d’Esdras travaillant à la nouvelle rédaction de la Bible, que l’on pouvait voir dans le Codex Grandior de Cassiodore ou dans le Codex Amiatinus de Florence qui le copie fidèlement31. Mais il évacue presque toute suggestion de perspective : l’espace de l’image devient un espace abstrait, sur lequel déployer le jeu symbolique des similitudes. Matthieu est désigné par une inscription plus ou moins transcrite du grec, O Agios Mattheus (saint Matthieu). Comme dans l’icône byzantine, ce Matthieu ne ressemble pas à une personne réelle et ne signifie que par l’inscription qui le désigne. Tel est le régime de l’économie, absolument anti-mimétique. Au-dessus de Matthieu un homme portant des ailes déroule de sa bouche le phylactère du commencement du texte. On devrait y trouver les premiers mots, liber generationis, mais le phylactère est blanc, comme le livre. L’image est le texte, qui n’a pas besoin donc d’être inscrit. Cet homme ailé est le symbole canonique de Matthieu, emprunté à la vision d’Ézéchiel. Le texte d’Ézéchiel, dans la Vulgate, parle de similitudo hominis, de facies hominis (Ez. i, 5), mais les évangiles médiévaux, pour désigner cet homme en tant que symbole de l’évangéliste, recourent à l’expression imago hominis.

Derrière le rideau, à droite, un autre personnage, portant un livre et une auréole, semble regarder Matthieu. On peut penser qu’il faut l’identifier à Ézéchiel, dont l’exégèse chrétienne a interprété la vision du tétramorphe comme préfiguration des quatre évangélistes. Ézéchiel porte une auréole simple tandis que celle de Matthieu est bicolore. Le rouge de l’incarnation qui la circonscrit rappelle que Matthieu, par la grâce de l’incarnation, a eu accès clairement, face à face, aux mystères qui n’apparaissaient que comme énigmes et songes à Ézéchiel. Ézéchiel regarde de derrière le rideau qui sépare le Saint du Saint des Saints, où se trouve Matthieu, et avec lui le lecteur chrétien qui lira cet évangile. L’image fonctionne bien comme tabernacle, avec sa séparation intérieure qui distingue, mais articule dans le même temps, les deux espaces du Saint et du Saint des Saints. Le Saint est le lieu périphérique, enveloppant, du visible, de l’image énigmatique, où se déploient les visions des prophètes. Le Saint des Saints est le lieu de la révélation, du Verbe incarné, où apparaît la Face de Dieu, la vérité même du texte. L’articulation du texte et de l’enluminure est l’articulation du Saint et du Saint des Saints, mise en abyme dans l’enluminure même.

Mais ces deux espaces demeurent sans profondeur, en raison même de leur économie. L’illusion s’y défait pour ramener l’œil à la matérialité de la surface : le siège de Matthieu figure un A ; son auréole, un O. Le texte qu’écrit Matthieu relie le A et le O. L’évangéliste est l’alpha et l’oméga, c’est-à-dire le Christ même32. L’image fonctionne toujours comme page écrite du Livre, dont elle condense, sur sa surface, la totalité.

Dans l’Évangile d’Echternach, la stylisation est accentuée. Le personnage portant le livre, avec l’inscription Liber generationis ihû χρί (Iesu Christi) est à la fois Matthieu et son symbole. La chaise sur laquelle il est assis reproduit le A, mais fait corps avec lui : le A de la chaise est le cadre dans lequel s’inscrit le personnage. Quant à son corps, il s’ornemente, se stylise pour devenir combinaison de trois omégas. La chaise, le corps, l’évangéliste, son symbole et son livre, ainsi superposés, ne font qu’un. C’est une véritable quintessence de la similitude. L’ensemble est cerné de quatre carrés à motifs géométriques évoquant les quatre évangélistes. Il s’agit de rappeler que cette image est une page des Évangiles, à la fois page singulière et condensation en une page de tous les Évangiles. La similitude procède moins par métaphores que par métonymies ; de l’homme au Livre qu’il tient, du Livre au Christ qui l’incarne ; mais aussi de l’image de Matthieu à l’évangile de Matthieu, puis à l’ensemble des évangiles.

Le tabernacle comme cadre de l’image

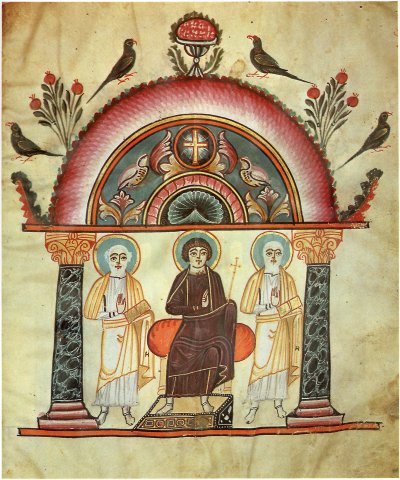

Dans le codex aureus de Cantorbéry, l’identification de l’image, en tant que support, au tabernacle, est figurée par les deux colonnes, le fronton et le rideau ouvert, derrière lequel trône Matthieu. Cet encadrement tabernaculaire de l’image des évangélistes, ou du Christ et des apôtres est très courant dans les manuscrits médiévaux, en Orient33 comme en Occident.

Il indique clairement l’ouverture, après la venue du Christ, du Saint des Saints aux fidèles. C’est de là que parlent les Évangélistes. L’image ne peut exister qu’après que le rideau du Saint des Saints s’est déchiré, s’est ouvert. Cette effraction constitutive de l’image demeurera une caractéristique fondamentale et persistante de tous les dispositifs iconiques dans notre culture même en dehors de tout contexte, de toute signification chrétienne : la modélisation physique du regard comme pyramide visuelle, comme cône coupé à la base par l’image, prendra alors le relais de l’ouverture christique du rideau du Saint des Saints.

Le tabernacle est figuré par un demi-cercle posé sur un rectangle et les tables de la Loi reproduisent en général cette même forme parce que le demi-cercle est la figure du monde (imago mundi), c’est-à-dire du Christ. En conjoignant les colonnes du tabernacle et le demi-cercle qui les couronne, on indique par contiguïté métonymique la similitude de l’ancien tabernacle, construit par Moïse, et du nouveau, constitué par l’incarnation du Christ. Cosmas Indicopleustès, au vie siècle, propose toute une méditation sur cette forme du rectangle et du demi-cercle34, expliquant que le rectangle est lui-même divisé en trois étages, par lesquels s’opère la translation économique, du visible vers l’invisible, du terrestre vers le céleste.

L’enluminure de saint Luc, dans l’Évangile présumé de saint Augustin, suit à la lettre ce programme : on y distingue d’abord non pas deux, mais bien les quatre colonnes qui, dans le tabernacle, supportent le voile séparant le Saint du Saint des Saints. De part et d’autre de Luc, des scènes de l’Évangile sont dessinées entre les colonnes et réparties en trois étages. L’étage supérieur figure à gauche l’Annonciation (i, 26) et le Christ parmi les docteurs (ii, 41), à droite l’enseignement du Christ (iv, 15sq). Cet étage est le point de départ de la translation économique : il évoque le mystère de l’incarnation et l’enseignement du Christ, par lesquels le fidèle accède au Saint des Saints, à la vérité de Dieu.

L’étage médian évoque à gauche le Christ en barque sur le lac Tibériade, à droite le lavement des pieds par la pécheresse (vii, 36) et peut-être Marie-Madeleine aux pieds des deux hommes éblouissants annonçant la résurrection (xxiv, 4). Les pieds sont l’élément commun aux scènes, en tant que figure de l’humanité, de l’humilité du Christ d’une part, de sa divinité d’autre part. L’étage médian est celui du passage, de l’articulation entre la chair et l’esprit.

L’étage inférieur enfin évoque à gauche la résurrection de Lazare (xvii, 19), à droite la Cène et la prière au mont des oliviers (xxii, 39). Dans chacune de ces scènes, la résurrection est en question. L’étage inférieur ouvre sur l’invisible, qui depuis l’image demeure problématique.

L’ensemble du programme iconographique ne doit donc pas simplement être lu comme un résumé en images de l’histoire, mais comme le mouvement même de la contemplation et de l’adoration, qui part de la réalité visible de l’incarnation pour aller vers la vérité invisible de la résurrection.

Le personnage de Luc n’écrit pas. L’œil vague, le menton appuyé sur son poing droit, il médite, désignant la nature du regard à porter sur l’image. Le livre ouvert aux rubans dénoués porte l’inscription suivante : Fuit ho/mo mis/sus i[n] d[e]s[ert]o / cui nom/en erat / Joh[annes], un homme fut envoyé dans le désert et son nom était Jean. C’est le résumé du début de l’évangile de Luc. Mais là aussi le texte inscrit ouvre à une bipartition de l’espace tabernaculaire : Jean prêchant dans le désert préfigure le Christ, dont l’enseignement est mis en images entre les colonnes. Le texte parle de Jean ; l’image montre le Christ. Le texte demeure énigmatique ; l’image, substituée ici au rideau qui est absent entre les colonnes, est l’écran sur quoi se révèle clairement la vérité de Dieu.

Le saint Luc de l’Évangile présumé de saint Augustin présente donc en quelque sorte un compromis entre la lecture économique de l’image, projetée vers un archétype invisible (cette lecture va devenir la lecture byzantine par excellence) et le jeu des similitudes qui, dans l’enluminure, célèbre l’identité du texte et de l’image, fondus en un support fonctionnant à la fois comme surface du Livre et espace du tabernacle. En Occident, cette conception de l’image comme jeu des similitudes va se développer indépendamment de la spéculation économique byzantine : au lieu d’être excusé par l’économie et de se dissoudre dans l’au-delà d’une contemplation mystique, le support est célébré dans sa matérialité même. Le cœur de la méditation exégétique va se déplacer de l’incarnation, sujet central des spéculations byzantines, vers la passion, qui est le moment de l’autonomisation de la chair christique. L’image elle aussi s’autonomise dans l’identification au tabernacle : elle n’est plus alors l’image de Dieu (comme les achiropiites des Grecs), renvoyant à un archétype qui la dissout ; elle contient Dieu et sa sacralité s’identifie au support lui-même.

Le principe de réversion : Bède le vénérable

Jean Wirth a montré quelle place essentielle occupait Bède le vénérable en Occident dans la pensée et la légitimation de l’image35. Bède écrit juste après la fabrication du Book of Lindisfrane, juste avant celle du Book of Kells ; il est contemporain du codex aureus. Bède est anglais : les codes iconographiques qu’il connaît et qu’il inspire sont ceux de ces manuscrits insulaires. Nous avons déjà cité son De tabernaculo ; dans le De templo Salomonis, dont la méditation tourne toujours autour du même support (le Temple est une métonymie du tabernacle), il soulève la contradiction du récit de l’Exode, où Dieu interdit par le Décalogue de fabriquer des images, et ordonne de construire des images pour y installer le Décalogue. Cette contradiction est soulevée au même moment par Jean Damascène, à l’autre bout de la Chrétienté.

« Mais réponds à ma question : Dieu est-il le seul Dieu ? Oui, dis-tu, me semble-t-il, le seul législateur. Pourquoi donne-t-il donc des ordres contradictoires ? Sans doute les chérubins participent-ils de la création. Pourquoi donc ordonne-t-il que des chérubins gravés et sculptés de main d’homme ombragent le propitiatoire ? La raison en est, c’est évident, qu’on ne peut pas fabriquer une image de Dieu en tant qu’il est incirconsciptible et infigurable, ni de quiconque comme d’un Dieu, afin qu’on n’adore pas la créature comme un Dieu. mais il ordonne de fabriquer une image des chérubins – qui sont circonscriptibles, eux, et se tiennent, comme c’est le rôle des serviteurs, près du trône divin – une image qui ombrage, comme un serviteur, le propitiatoire. Il convenait en effet à l’image des liturgies célestes d’ombrager l’image des mystères divins. Et que sont selon toi, l’arche, la cruche, le propitiatoire ? N’ont-ils pas été fabriqués par une main ? Ne sont-ils pas des ouvrages de main d’homme ? N’ont-ils pas été façonnés à partir de la matière, qui est vile, comme tu le dis ? Qu’est-ce que le tabernacle tout entier ? N’était-ce pas une image ? N’était-ce pas une ombre et un exemple ? Le divin Apôtre nous parle en effet, lorsqu’il décrit les prêtres de la Loi, de ceux qui adorent Dieu par une figure et une ombre des choses du ciel, ainsi que Moïse en fut averti, lorsqu’il devait dresser le tabernacle : “Tu auras soin de faire tout selon le modèle qui t’en a été montré sur la montagne” (He. viii, 5). Or la Loi n’était pas une image, mais l’ombre d’une image ; c’est ce que dit l’Apôtre lui-même : Car la Loi est l’ombre des biens à venir, non l’image même des choses (He. x, 1). Donc, si la Loi interdit les images, tout en étant cependant elle-même l’esquisse d’une image, que pouvons-nous dire ? Si le tabernacle est une ombre et la figure d’une figure, comment la Loi peut-elle interdire de peindre des images ? Or il n’en est pas ainsi, cela n’est pas ; mais il faut dire plutôt : Il y a un temps pour chaque chose (Qo. iii, 1)36. » (Discours sur les images, I, 15, op. cit., pp. 45-46.)

Jean Damascène résout cette contradiction par l’introduction de l’ombre, typique de la pensée économique : l’ombre permet d’adapter la Loi, l’interdit du Décalogue, au support, le tabernacle. Entre la lumière de Dieu et l’ombre du tabernacle, l’image fait écran ; entre le divin incirconscrit et la matière circonscrite, le mystère de l’incarnation opère le passage. Penser le tabernacle non comme image, mais comme ombre, permet de sauver l’interdit judaïque jusqu’au moment de l’incarnation. L’image est alors identifiée à la matière, à la couleur, à la chair, tandis que les contradictions du texte de la Loi sont renvoyées à l’ancien monde et aux erreurs des Juifs :

« Tu vois donc que la matière a de la valeur et que c’est seulement pour vous qu’elle n’en a pas. Est-il rien de plus vil que les poils de chèvre et les couleurs ? L’écarlate, la pourpre, l’hyacinthe ne sont-elles pas des couleurs ? Regarde aussi l’image des chérubins. Comment donc prétends tu interdire au nom de la Loi ce que la Loi a ordonné de faire ? Si, à cause de la Loi, tu interdis les images, veille à respecter le sabbat et la circoncision ; car la Loi ordonne ces choses sans limitation aucune37 » (Discours sur les images, I, 16, op. cit., p. 49)

Ce n’est pas du tout dans l’esprit de cette opposition du texte, nœud de toutes les erreurs et contradicitons, et de l’image, support de la pensée économique, que Bède traite la contradiction de l’Exode :

« Il faut noter en cet endroit qu’il y a des gens qui pensent que selon la Loi de Dieu il est interdit de sculpter ou de peindre des représentations (similitudines) soit d’hommes soit de n’importe quels animaux dans l’église ou dans n’importe quel autre lieu parce qu’Il a dit dans le décalogue : Tu ne feras pas pour toi une sculpture ni aucune représentation (similitudinem) de ce qui est dans le ciel au dessus, ni de ce qui est sur la terre au dessous, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre (Ex. xx, 4). Ces gens n’auraient jamais eu une telle opinion s’ils s’étaient souvenus d’une part de l’œuvre de Salomon, qui fit faire, à l’intérieur du temple, des palmes et des chérubins avec différentes ciselures et sur ses colonnes des grenades et un filet, et sur la fameuse mer d’airain, douze bœufs et des reliefs historiés ; et puis sur les bases des bassins, comme on le lit dans la suite, il a fait des lions avec des bœufs, des palmes, des chars et des roues avec des chérubins et différentes sortes de peintures ; [ils n’auraient pas eu cette opinion] si d’autre part ils avaient considéré les œuvres de Moïse lui-même qui, sur l’ordre du Seigneur, fit d’abord des chérubins sur le propitiatoire et ensuite un serpent d’airain dans le désert, à la vue duquel le peuple était sauvé du venin des serpents venimeux. Or s’il était permis d’élever un serpent d’airain sur un bâton qui donnait la vie aux fils d’Israël lorsqu’ils le regardaient, pourquoi n’est-il pas permis que l’élévation du Seigneur notre Sauveur sur la croix, par laquelle Il vainquit la mort, soit rappelée à la mémoire des fidèles par la peinture, ou encore ses autres miracles et guérisons, par lesquels Il triompha merveilleusement de celui-là même qui devait causer Sa mort, alors que le spectacle de ces choses fournit habituellement à ceux qui le regardent beaucoup de compassion (multum compunctionis) et à ceux qui ne savent pas lire il déploie pour ainsi dire la lecture vivante de l’histoire du Seigneur38 ? »

La justification de l’image par Bède est saisissante d’abord pour ce qu’elle ne dit pas, à une époque exactement contemporaine des écrits de Jean Damascène : ce n’est pas le passage de l’ancienne à la nouvelle alliance, ce n’est pas l’incarnation et l’économie de la chair qui justifie l’image. Bède n’établit pas de différence entre l’ancien et le nouveau testament. C’est au contraire par la bible des Juifs elle-même qu’il justifie l’image, dans la similitude entre d’une part le temple de Salomon, le tabernacle de Moïse et le serpent d’airain et d’autre part le Christ sur la croix. Cette similitude n’articule pas l’image à un mystère de l’invisible, mais au contraire à des objets matériels, concrets. L’image est le temple, le serpent, la croix. Elle ne suscite pas une vision au-delà d’elle-même, mais une compassion, compunctio, qui est déchirure en elle-même. La compunctio est l’ancêtre du punctum39.

D’autre part, l’image n’est pas pensée comme figure, comme Face, mais comme histoire : pandere vivam historiæ lectionem, elle déploie la lecture vivante d’une histoire.

Bède n’a visiblement pas en tête le modèle de l’icône byzantine, mais bien plutôt celui du Livre illustré, où se mêlent image et écriture :

« Car la peinture s’appelle en grec zographia, c’est-à-dire écriture vivante. S’il a été permis de faire douze bœufs d’airain qui, portant la mer posée sur eux, regardaient trois par trois les quatre régions du monde, qu’est-ce qui interdit de peindre de la même manière que les douze apôtres instruisaient dans leurs voyages toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, de dessiner en une écriture vivante, pour ainsi dire, devant les yeux de tous. S’il ne fut pas contraire à la même Loi de faire dans la mer d’airain des reliefs dans un cercle de dix coudées, comment pouvait-on croire contraire à la Loi de sculpter ou de peindre les histoires des saints et des martyrs du Christ sur des tables (in tabulis) qui, par leur œuvre de conservation de la Loi divine, ont mérité d’atteindre à la gloire d’une éternelle reconnaissance40 ? »

L’image est la célébration du Livre. Elle est une modalité de l’écriture. Le recours au mot tabula pour désigne le support de la peinture et l’idée que cette tabula fait œuvre de conservation de la Loi divine (per custodiam divinæ legis) identifient implicitement l’image aux tables de la Loi41. Le jeu métonymique fait par ailleurs glisser l’identification à l’arche, au tabernacle, au temple.

Après cette légitimation pratique de l’image, à partir des objets que la Bible elle-même promeut, c’est-à-dire à partir des images que porte le texte même, Bède en revient aux termes de la Loi (verba legis) pour retourner le texte contre lui-même :

« Mais si nous examinons plus attentivement les termes de la Loi, il apparaîtra peut-être qu’il n’est pas interdit de fabriquer des images d’objets ou d’êtres vivants, mais que ce qui est absolument prohibé, c’est de les fabriquer en vue de pratiquer l’idolâtrie. Enfin, le Seigneur au moment de dire sur la montagne sainte, Tu ne feras pas pour toi une sculpture ni aucune représentation, fit précéder cette parole de, Tu n’installeras pas de dieux étrangers en ma présence ; ensuite il joignit à cela, Tu ne feras pas pour toi une sculpture ni aucune représentation de ce qui est dans le ciel au dessus, ni de ce qui est sur la terre au dessous, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre ; puis il conclut ainsi, Tu ne les adoreras ni ne les honoreras. Par ces paroles il est explicitement déclaré que les hommes n’ont pas le droit de fabriquer ces représentations quand ce sont des impies qui se mettent à en faire pour vénérer des dieux étrangers et quand ce sont des païens plongés dans l’erreur qui s’en procurent pour les honorer et les adorer. D’ailleurs à ce que je pense, pas la moindre lettre de la Loi divine n’a interdit que ces choses soient fabriquées de façon ressemblante, sans quoi le Seigneur même, quand les pharisiens le tentaient en lui parlant de l’argent qu’il fallait payer à César, sur lequel ils disaient que le nom et l’image de César étaient gravés, ne leur aurait jamais répondu, Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu (Mt. xxii, 21), mais il aurait plutôt corrigé leur erreur en disant, Il ne vous est pas permis de fabriquer l’image de César sur une monnaie frappée avec votre or, car la Loi divine interdit de tels reliefs. Et de fait ce serait l’endroit pour le dire s’il le pensait, au moment où les pièces lui étaient présentées, si sur ces pièces l’image de César était une cause d’idolâtrie, et si elle n’avait pas plutôt été façonnée pour signifier (ad indicium) son pouvoir de roi42. »

Bède distingue ici trois sortes d’images, non tant par leur nature que par leur usage : les images fabriquées pour les cultes païens sont seules interdites ; les images profanes, comme les effigies des monnaies, sont légitimées par leur usage politique ; les images sacrées, enfin, auraient mauvaise grâce à être interdites alors qu’elles célèbrent le culte chrétien.

Alors que le texte biblique interdisait toute représentation, toute similitudo dans le latin de la Vulgate, Bède affirme que, dans la mesure où il n’en est pas fait un usage idolâtre, on peut légitimement fabriquer des images similiter, de façon ressemblante. Similiter reprend similitudo ; l’exégèse chrétienne annule l’interdit vétéro-testamentaire.

La pièce de monnaie à l’effigie de César reprend un exemple augustinien, mais le détourne de son premier sens. Augustin insistait sur la différence de nature entre l’image artificielle que produit la monnaie et son modèle, l’empereur, pour dissocier nettement ce type d’image du Christ-image situé au cœur du mystère théologiquement central de la Trinité43. Bède au contraire légitime l’image sacrée par l’image profane. Ce faisant, en quelque sorte il désacralise et banalise toute image. L’image n’est rien d’autre qu’une pièce de monnaie. Elle s’autonomise comme objet.

Le principe de superposition : The Book of Kells

Bède n’abandonne pas pour autant le caractère indiciel de l’image, central dans le culte byzantin des achiropiites. Mais en le généralisant il contribue à lui conférer une dimension technique. L’indicialité de la monnaie frappée à l’effigie de César (et éventuellement à celle du Christ, question brûlante à Byzance), suggère implicitement la comparaison : la monnaie reproduit l’empreinte44 de son prototype, comme les Saintes Faces des achiropiites. Ce n’est donc pas par hasard que Bède fait apparaître ici le terme d’indicium : la monnaie a été façonnée ad indicium regiæ potestatis, c’est-à-dire comme signe indiciel du pouvoir du roi. L’image dit la puissance de la Loi, elle en porte l’empreinte. Il ne s’agit pas ici de l’humilité de l’incarnation, mais de la puissance régalienne du Souverain, non l’enfant dans les bras de la Vierge, mais le Christ trônant en majesté.

On est passé, dans le texte de Bède, de compunctio à regia potestas, de la passion à la majesté. Symboliquement, l’image chrétienne s’inscrit toujours dans cette tension qui en Occident n’est pas essentiellement celle du verbe et de la chair, mais bien plutôt celle du religieux et du politique, conjoints dans la même technicité indicielle de l’empreinte.

L’image signifie donc aussi le règne temporel du Christ sur le monde. Bède y insiste : il évoque d’abord les bœufs d’airain regardant quattuor mundi plagas, les quatre régions du monde, puis les apôtres euntes, parcourant le monde pour l’évangéliser, enfin, implicitement, la circulation des monnaies-images dans le monde.

Ainsi se prépare une superposition qui n’est pas celle de l’économie byzantine, superposition dans et par l’image de l’espace du monde terrestre et du tabernacle christique.

Dans le Book of Kells45, par exemple, les motifs géométriques ordonnent de façon obsédante l’espace rectangulaire de l’image comme espace quadripartite, figurant les quatre régions du monde. Au verso du folio 290, les symboles des quatre évangélistes sont ainsi répartis dans quatre triangles qui disent les quatre points cardinaux et suggèrent l’activité évangélisatrice de ceux qui, après eux, portent la bonne parole aux quatre coins du monde. Alors que Byzance est installée dans un monde désormais clos, habité par la concurrence théologique des autres monothéismes, l’Occident évangélise et vit dans le face à face avec les cultures païennes.

Les quatre régions du monde, que les héritiers des quatre évangélistes continuent de parcourir le Livre à la main, sont divisées sur l’image par une croix oblique. Ce n’est pas le signe ecclésial de la croix. C’est le χ du nom du Christ46 : l’image célèbre le Verbe, le texte évangélique s’identifiant, se condensant en quelque sorte, dans le χ du nom du Fils. Ce qui est ici superposé, c’est l’espace matériel du monde et l’écriture de la Loi.

Si l’on y regarde de plus près, on s’aperçoit que les symboles des évangélistes, l’homme de Matthieu en haut, le bœuf de Luc en bas, le lion de Marc à gauche, l’aigle de Jean à droite, sont disposés à la manière du geste par lequel le chrétien se signe : l’image est militante, évangélisatrice. Le losange central stylise la mandorle où est inscrit le Christ : le Christ figure ici non comme Face, comme chair, mais comme décoration ornementale, vers quoi converge également l’ornementation de l’écriture. Le Christ est l’indicium regiæ potestatis superposé à l’espace du monde que visualise l’image. Quant aux décors en spirales sur les deux rectangles latéraux, on les retrouve sur le corps du Christ dans la crucifixion d’Athlone47 : ils renvoient eux aussi au Christ, non à celui de l’incarnation, mais à celui de la Loi. De la même façon, les décors sur les deux carrés, en haut et en bas, dessinent en creux une croix rhomboïde noire. Eux aussi sont un indice du Christ.

L’image précède immédiatement une représentation de Jean. Pour cette raison, on peut penser qu’elle interprète les symboles des quatre évangélistes non pas tant comme ceux de la vision d’Ézéchiel, mais plutôt comme la vision des quatre vivants dans l’Apocalypse (Ap. iv, 7). Cette vision débouche en quelque sorte sur celle du tabernacle :

« Alors s’ouvrit le temple de Dieu dans le ciel et son arche d’alliance apparut dans le temple. » (xi, 19.)

L’image est le temple et le losange central constitue l’arche christique. L’ensemble, avec ses coins rouges renforcés, peut figurer le Livre lui-même.

Quant au portrait de Jean, s’il porte les attributs du scribe comme dans les portraits d’évangélistes que nous avons vus plus haut, il n’écrit pas mais brandit le Livre, dans un même geste militant que le signe de croix induit par la disposition des symboles des évangélistes au folio précédent.

Jean est en même temps le Christ : les trois étoiles sur son auréole évoquent la Trinité. L’espace de l’image est circonscrit par trois fois quatre motifs géométriques : quatre rectangles, quatre croix, quatre coins48. Trois est le chiffre de la Trinité, quatre celui des évangélistes et des quatre coins du monde. Trois fois quatre articule la puissance abstraite du Dieu trinitaire et l’espace concret du monde. Cet espace est à la fois celui du Livre et le corps même du Christ comme en témoigne la figure du crucifié que l’on distingue derrière l’image : ses mains à droite et à gauche, ses pieds percés en bas, sa tête auréolée en haut, malheureusement endommagée au dix-neuvième siècle. Le Christ porte l’image, ou plus exactement l’image se superpose au Crucifié : elle est bien à la fois surface et espace ; le corps du Christ s’ouvre pour délivrer le Livre. L’image est un corps-tabernacle.

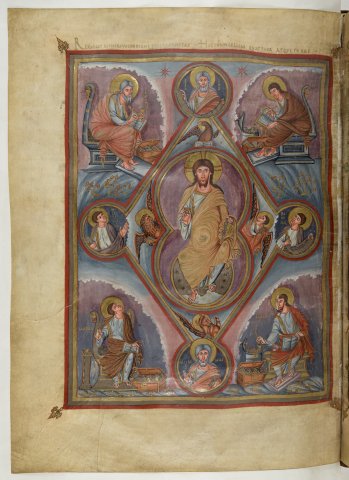

Organisation diagrammatique de l’espace : la Bible de Vivien

Dans un style très différent, la Bible de Vivien obéit au même jeu de similitudes qui identifie l’image à un tabernacle christique. Dans le Frontispice des Évangiles49, le Christ est assis sur la sphère céleste qui contient le monde. On identifie la sphère aux deux fois trois étoiles qui la constellent. Le Christ porte l’hostie dans sa main droite bénissant et tient dans sa main gauche le livre. Il est inscrit dans une double mandorle qui figure sa double nature, divine et humaine, et son double royaume, céleste et terrestre. Le royaume terrestre, où figure la sphère du monde, est identifié à la partie basse du corps. La mandorle est elle-même entourée du tétramorphe. Derrière chacun de ces emblèmes est représenté un prophète de l’Ancien Testament : on peut lire à partir du haut et dans le sens des aiguilles d’une montre ESAIAS (Isaïe), HIÉZECHIEL (Ézéchiel), HIEREMIAS (Jérémie), DANIEL, dont les visions ont été interprétées au Moyen-âge comme préfigurations de la venue du Christ. Enfin, dans les quatre angles figurent les quatre évangélistes.

Nous avons affaire ici de façon plus caractérisée encore que dans les images du Book of Kells à une composition diagrammatique50 : l’abandon de la perspective antique se traduit, dans l’organisation de l’espace iconique, par le recours à un étagement de plans rigoureusement délimités. Chacune des cellules ainsi cloisonnées entretient avec les autres cellules une relation de similitude ; la correspondance symbolique des figures est redoublée par la répétition des formes géométriques des cellules. L’ensemble, qui est idéalement quadripartite (losange dans un rectangle ici, carré oblique dans un carré droit ailleurs), constitue ce que l’on appelle une composition diagrammatique.

Chacun des quatre évangélistes regarde son image dans le tétramorphe : Matthieu baisse les yeux vers l’homme-ange, puis Luc est face à face avec le bœuf, puis Marc lève la tête vers le lion, enfin Jean se penche vers l’aigle. Chacun des attributs rend à son personnage son regard, sauf le lion, qui est tourné vers le Christ. Aux coins du losange, chacun des quatre prophètes présente sa vision. Les quatre visions sont ainsi ramenées à une seule image qui est celle du Christ. Pourtant la symétrie de la composition n’est pas totale. L’Évangile qui figure en premier dans la Bible est celui de Matthieu, en haut à droite sur l’image. A gauche, saint Jean est le seul à poser les pieds sur un socle joint au losange du diagramme. La parole de Jean, qui est la dernière dans les Évangiles, ouvre à cause des énigmes de l’Apocalypse à la lecture mystique des visions des prophètes, qui correspond au deuxième cercle de l’image. L’œil dessinera dans l’espace un signe de croix en parcourant dans l’ordre des textes bibliques les médaillons d’Isaïe en haut, de Jérémie en bas, de Daniel à droite, d’Ézéchiel à gauche. La main d’Ézéchiel fait accéder à l’espace du tétramorphe, car cette allégorie vient d’une interprétation anagogique de la vision d’Ézechiel51. A gauche encore, le lion ne regarde pas Marc mais le Christ, indiquant le terme du mouvement concentrique que doit suivre le regard pour déchiffrer le programme de cette image.

Le Christ siège littéralement sur le monde. Il tient l’hostie, qui est le corps du Christ, et le Livre, c’est-à-dire le Verbe, dont il constitue l’incarnation : hostie, corps du Christ et Livre constituent une similitude, ils sont une même image52.

De la similitude à l’allégorie

Le jeu des similitudes, en développant des systèmes d’équivalences symboliques de plus en plus complexes, a précipité l’image dans l’allégorie. L’allégorie est ici l’art de dire autrement toujours la même chose, de délivrer toujours non pas le message, mais l’objet contenu dans le tabernacle. L’allégorie est le tabernacle, c’est-à-dire l’écrin, l’habillement qui entoure et, par là, désigne la Loi. La Loi est le seul objet véritablement digne d’être représenté, à condition que ce soit sous la forme enveloppée de l’allégorie, qui préserve à sa manière l’interdit de la représentation53.

Le déploiement horizontal de l’image allégorique, avec ses réseaux de similitudes, s’oppose à la projection verticale de l’image économique, toujours prête à se dissoudre dans le face à face du fidèle avec le prototype. Face à l’économie de la déchirure, l’image allégorique est une surface de similitudes, la surface même du rideau du Saint des Saints ; l’institution de l’image allégorique consiste donc en quelque sorte à faire faire surface à l’invisible, c’est-à-dire non seulement à faire advenir dans le visible tous les éléments du système symbolique, mais encore à tisser entre eux un réseau de relations susceptible d’ordonner géométralement l’espace de l’image. La généralisation de l’allégorie dans l’image se traduit par une spatialisation des structures symboliques54.

Économie de l’incarnation, allégorie de la passion : Bède

Pour Bède le vénérable, si le paradigme de toute image est le tabernacle, celui-ci ne se conçoit que comme articulation d’un espace matériel et d’un espace symbolique. Ainsi les quatre anneaux d’or de l’arche sont interprétés systématiquement selon un double registre :

« Et quatre anneaux d’or que tu placeras aux quatre angles de l’arche ; que deux anneaux soient d’un côté, et deux de l’autre. Les quatre anneaux d’or sont les quatre livres des Évangiles, qui sont à juste titre d’or vu l’éclat de la sagesse dont ils resplendissent, et à juste titre sont comparés à des cercles car éternelle est la sagesse même de Dieu qu’ils prêchent, ne commençant à aucun moment ni ne cessant d’être l’éternelle divinité que le Christ homme a reçue. C’est pourquoi, quand approche l’heure de sa passion, Il implore Son Père en disant : Et maintenant, illumine moi, mon père, auprès de toi, de la lumière que j’avais auprès de toi avant que le monde n’existe (Jn. xvii, 5). L’arche a quatre angles car le sacrement qui célèbre l’incarnation du Seigneur ne cesse d’être célébré dans toutes les régions du monde où se déploie la sainte Église. Et au travers de ces mêmes angles quatre anneaux sont posés car aux quatre coins du monde l’évangile du Christ est prêché pour le salut des cœurs des fidèles55. »

Le cercle signifie à la fois l’éternité de la sagesse divine et l’Évangile compris comme objet. Les quatre cercles renvoient aux quatre points cardinaux du monde et aux quatre Évangiles, c’est-à-dire au message du Christ. Le moment d’articulation de ces deux espaces n’est pas celui de l’incarnation, mais celui de la passion, de la prière au Père du Fils prêt d’être abandonné sur la croix. Le système exégétique qui déploie ces similitudes prend comme support central le moment d’éclipse de la Lumière : à l’or des anneaux correspondent les ténèbres de la passion, entre la lumière éternelle d’avant l’incarnation et la lumière de la résurrection. L’espace allégorique suppose en quelque sorte cette éclipse préalable. Il se déploie dans le moment pour ainsi dire « anti-économique » de l’abandon du Christ à son humanité. L’éclipse de la Lumière, l’abandon du Fils, consacrent l’autonomie spatiale de l’image.

Il n’est qu’à comparer avec l’exégèse de Jean Damascène, méditant sur le même objet, l’arche couverte d’or :

« Voilà pourquoi Dieu a ordonné que l’arche soit faite d’un bois incorruptible, qu’elle soit couverte d’or au dedans et au-dehors et qu’y soient déposées les tables, le rameau et la cruche d’or remplie de manne (Ex. xxv, 10) : c’est le mémorial des choses passées et la préfiguration des choses futures. Qui pourra affirmer que ce ne sont pas là des images et des hérauts à la voix perçante ? En outre, ces objets n’ont pas été placés sur les côtés du tabernacle mais exposés aux yeux du peuple tout entier, afin qu’en le regardant, ce soit au Dieu qui se manifeste à travers eux que l’on rende prosternation et adoration. Il est clair que ce n’est pas ces objets que l’on adore, mais à travers eux, c’est pour le mémorial des miracles qu’on fait cela, et c’est au Dieu qui a fait des merveilles qu’on adresse la prosternation. Car les images étaient placées pour le mémorial et elles étaient honorées non pas comme des dieux, mais parce qu’elles rappelaient le souvenir de l’action divine56. » (Discours sur les images, I, 17, op. cit., p. 50.)

Alors que Bède, faisant travailler les similitudes, arrime son objet dans un espace diagrammatique chargé de symboles, Jean Damascène dissout l’icône dans l’ὑπόμνησις, le processus de remémoration. Prise entre ce qu’elle commémore et ce qu’elle préfigures, l’arche ne signifie rien en elle-même ; elle est le truchement par quoi Dieu se rend visible. L’arche est un symbole de l’incarnation ; elle adapte économiquement l’invisibilité incirconscriptible de Dieu à la visibilité de l’icône.

Chez Bède, toute est visible : la matérialité de l’entre-deux où se déploie l’allégorie est soulignée par le regroupement des évangélistes deux par deux : Matthieu et Luc d’une part, Marc et Jean d’autre part :

« Deux anneaux sont sur un côté et deux autres sur l’autre car deux évangélistes assistaient à l’enseignement du Sauveur prêchant en chair et faisant les miracles ; les deux autres vinrent à la foi en Lui après sa résurrection et son ascension dans les cieux ; ou bien parce que, quand ils sont figurés par quatre animaux, il y en a deux qui désignés par l’homme et le veau57 portent les traces de ses souffrances et de sa mort, et il y en a deux autres qui préfigurés par le lion et l’aigle arborent les insignes de la victoire par laquelle il anéantit la mort. C’est comme homme devenu mortel par l’incarnation que le Seigneur est apparu, et c’est comme veau, de la même façon, offert pour nous sur l’autel de la croix, qu’Il s’est manifesté, et Il est devenu lion en triomphant courageusement de la mort, et aigle en s’élevant dans les cieux. Une autre raison pour laquelle deux anneaux sont d’un côté et deux de l’autre, c’est que deux évangélistes par leur figure suggèrent l’enlèvement58 de l’humaine fragilité au sein du Seigneur et les deux autres la victoire par laquelle Il a triomphé de cette même fragilité qu’Il a enlevée et de la mort. Car de même que le côté gauche de l’arche comportait deux anneaux parce qu’il y avait deux évangélistes qui figuraient l’incarnation et la passion du Seigneur59, de même à son côté droit se trouvaient deux anneaux car il y a également deux évangélistes qui expriment Sa résurrection et Son ascension60, ce qui touche de façon figurée à la gloire de la vie future61. »

L’arche étant le Christ, les quatre anneaux sont les quatre évangélistes qui eux-mêmes équivalent au Christ. Mais ces équivalences symboliques dessinent dans le même temps un espace iconographique type qui est l’espace même des images que nous avons analysées dans le Book of Kells, l’Évangile d’Echternach ou la Bible de Vivien. Au centre est l’arche christique, figurée par la mandorle, le trône ou le losange à motifs géométriques ; sur les côtés sont les quatre évangélistes qui bordent l’image. Le Christ sur la croix était présent, encadrant l’image, au folio 291 du Book of Kells.

Mais les évangélistes n’ordonnent pas seulement un espace ; selon Bède, ils déploient également une temporalité : les deux premiers précédèrent historiquement la Passion puisqu’ils assistèrent à l’enseignement du Christ ; les deux derniers suivirent la passion, sans connaître historiquement le Christ. Les deux premiers signifient l’incarnation par leurs symboles, le Christ fait homme et le Christ fait agneau (Bède, de façon assez cocasse, parle d’un veau pour essayer de concilier le symbole de Luc, le bœuf, avec l’agneau mystique), qui tous deux renvoient à la chair. Les deux derniers, au contraire, toujours par leurs symboles, signifient la résurrection, la force du lion suggérant la victoire sur la mort et l’envol de l’aigle, l’ascension du Christ.

L’espace allégorique central, dévolu au Christ de la passion, est donc encadré par les deux mystères qui temporellement le circonscrivirent, l’incarnation avant et la résurrection après. Reste à décrire ce qu’est en soi, au centre, l’arche christique :

« Et tu placeras dans l’arche le Témoignage que je te donnerai (Ex. xxv, 16), car nous ne devons croire et dire, à propos du Fils incarné de Dieu, que ce qu’Il a jugé digne de révéler par les auteurs des saintes écritures. Si tu veux savoir quel était ce Témoignage que Moïse a reçu du Seigneur pour le placer dans l’arche, écoute l’apôtre : Derrière le second voile, dit-il, était le tabernacle que l’on appelle Saint des Saints, comportant un autel des parfums en or et l’arche du Testament entièrement recouverte d’or dans laquelle se trouvait une urne d’or contenant la manne, le baton d’Aaron qui avait bourgeonné et les tables du Testament (Hbr. ix, 3-4). L’urne d’or dans l’arche contenant la manne est l’âme sainte contenant dans le Christ toute la plénitude de la divinité qu’il porte en lui. Le bâton d’Aaron qui avait bourgeonné après avoir été taillé est son pouvoir invaincu duquel le prophète dit : Le bâton d’équité est le bâton de ton règne (Ps. xliv, 762)63. »

Curieusement, Bède s’attache, dans l’arche, aux emblèmes du pouvoir : le baton d’Aaron, la manne du magistère spirituel et les tables de la Loi. On retrouve ici les attributions du Christ en majesté, de ce même Pantocrator qui se déploie dans les absides des églises byzantines et romanes. Mais le jeu allégorique ouvre la perspective d’un glissement futur : c’est la crucifixion, le dénuement du Christ abandonné à son humanité, qui est amené à occuper le devant de la scène. Une fois encore, Bède procède, sous le couvert des similitudes, à un retournement : l’imploration initiale du Clarifica me est recouverte par la proclamation d’une potestas invicta.

II. Spatialisation , féminisation

L’allégorie en peinture prend donc son essor à partir du moment où elle s’inscrit dans un espace. Le diagramme en constituait les prémisses. Au douzième siècle, cet espace fait l’objet de toute une spéculation. En s’inspirant du De Noe et arca d’Ambroise de Milan (quatrième siècle), Hugues de Saint-Victor, dans le Libellus de formatione arche, traité allégorique sur l’arche de Noé, propose un mode d’emploi pour peindre (au sens propre) l’arche. Un jeu subtil d’inclusions et de subdivisions lui permet, à partir de l’arche, de décrire l’univers tout entier et la hiérarchie des hommes. L’espace se compartimente et se colore de couleurs symboliques. Adam le Prémontré, dans le De triplici tabernaculo (1180-1), reprend la même méthode pour décrire le temple de Jérusalem, dont le pavement reproduit l’image du Christ. Dans ces textes apparaît la notion de champ (campus), c’est-à-dire d’un espace conçu conjointement comme espace géométral dont l’architecture est décrite minutieusement et comme espace symbolique renvoyant au fondement christique de l’image64.

Pourtant ce moment de la spatialisation de l’image, de la réflexion sur la mise en espace, est aussi celui d’un basculement de la représentation vers le féminin, qui constitue l’évolution la plus spectaculaire de l’art roman.

Ce basculement s’opère en plusieurs étapes : on voit d’abord apparaître une figure allégorique de l’Église, identifiée à la fois au tabernacle et à la cité de Dieu. Puis cette Église allégorique est elle-même personnifiée par la Vierge Marie. Enfin Marie devient l’allégorie du tabernacle.

Le tabernacle, allégorie de l’Église : Bède

Bède le Vénérable avait déjà suggéré d’identifier le tabernacle à la communauté des élus :

« Donc le Tabernacle qui fut montré à Moïse sur la montagne est cette cité supérieure et patrie céleste dont on croit qu’elle fut érigée à ce moment là par les seuls anges saints, après la passion puis la résurrection et l’ascension dans les cieux du médiateur entre Dieu et les hommes, et il y reçut la multitude illustre et abondante des âmes saintes65. »

Dans le commentaire du Cantique des Cantiques, c’est l’Épouse qui est identifiée à l’Église :

« Livre 1 : La Synagogue désire que le Seigneur vienne en chair et, emplie du zèle que donne la grâce, elle court à sa rencontre.

[…] Je suis noire mais belle comme les tabernacles de Cedar, comme les peaux de Salomon66 : on distingue ainsi noire comme les tabernacles de Cedar, belle comme les peaux de Salomon.

En effet la sainte Église est assez souvent obscurcie par l’affliction où la plongent les infidèles, comme si elle était l’ennemie générale du monde entier, accomplissant la parole du Seigneur, Et vous serez en bute à la haine de tous à cause de mon nom. C’est toujours sous cet aspect que du point de vue de son Rédempteur elle est convenable, comme si c’était ainsi qu’elle était vraiment digne que le Roi de paix trouve bon d’aller la voir. Et il faut noter que Cedar, par son nom même qui évoque les ténèbres, fait penser aux hommes pervers ou aux esprits immondes, de même que Salomon, qui signifie celui qui fit la paix, renvoie également par le mystère de son nom à ces paroles de l’Écriture, Son empire se multipliera et la paix n’aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume.

De même qu’on dit que l’Église est noire comme les tabernacles de Cédar, et il faut prendre cela non pas pour la vérité mais pour le jugement des ignorants qui pensent qu’elle fournit en son sein un asile aux vices et aux esprits malins, de même l’Église est appelée belle comme les peaux de Salomon, et on prend cela pour une vérité exemplaire car, comme Salomon avait l’habitude de se fabriquer des tentes avec les peaux des animaux morts, ainsi le Seigneur rassemble à lui l’Église en prenant les êtres qui ont su renoncer aux désirs de la chair. (Livre 1, chapitre 1, §467.)

L’Église est donc à la fois tabernacle de Cédar et peaux de Salomon, à la fois lieu d’ombre et de ténèbres comme Église militante en bute aux infidèles et lieu de paix comme communauté des fidèles débarrassés des désirs de la chair. L’Église est vue du dehors comme ombre de Cédar et vue du dedans comme paix de Salomon68. Ce jeu des deux points de vue initie un avers et un envers de l’espace tabernaculaire où se tisse le réseau des similitudes.

Tabernaculum, mansio, tentorium : il y a là un espace restreint où la lumière se retourne en ombre. Les peaux cousues ensemble pour former la Tente figureront désormais l’assemblée des fidèles, c’est-à-dire l’Église comprise non comme institution, mais comme chair, comme peuple, non comme principe d’autorité mais comme principe de communauté. La figure christique et régalienne continue de s’éloigner ; un autre principe symbolique se met en place.

Maison de Dieu et corps de reine : le rouleau d’Exultet

On voit d’abord apparaître des allégories de l’Église, comme celle du rouleau d’Exultet69. L’Église siégeant sur l’église identifie le corps impérial de la femme en majesté à l’architecture de l’édifice sacré. Les bougies allumées sur les candélabres derrière la femme assise évoquent les langues de feu qui apparurent à la Pentecôte et se posèrent sur les apôtres, les emplissant de l’Esprit Saint70. La Pentecôte dans la tradition juive est la fête du don de la Torah au mont Sinaï, qui donnait lieu à une procession et à une assemblée du peuple au Temple (Chavouot) : après sa destruction, l’installation matérielle des tables de la Loi est identifiée au don spirituel de la Loi au peuple juif, c’est-à-dire à l’installation de la Loi dans la communauté71.

Cette identification est déjà présente dans les psaumes et dans Isaïe : « le Sinaï est au sanctuaire » (Ps. lxvii, 18) peut se comprendre comme les tables de la Loi, données au mont Sinaï, sont dans le Temple de Sion, c’est-à-dire dans la communauté. De même, « de Sion vient la Loi et de Jérusalem la parole de Yahvé » (Is. ii, 3) peut se lire comme la Loi est au milieu de Sion, c’est-à-dire du peuple juif, et le Verbe est dans Jérusalem, c’est-à-dire dans la cité du peuple élu. La Pentecôte chrétienne identifie de même le tabernacle à l’Église comme communauté des fidèles ; elle la représentera donc par la communion des apôtres autour de la Vierge trônant qui figure cette communauté, bien que la Vierge ne soit pas mentionnée dans le récit des Actes des apôtres72. Le rideau noué à la porte ouverte de l’église évoque le rideau séparant le Saint du Saint des Saints dans le Temple, rideau qui se déchire au moment de la mort du Christ. Avant l’Incarnation et la Résurrection, on ne pouvait voir Dieu que dans le nœud de l’énigme ; mais l’épreuve de la Passion ouvre le fidèle à la grâce qui permet de contempler Dieu face à face : le rideau est donc noué mais la porte ouverte, l’image célèbre le passage de l’énigme, figurée en bas par l’édifice de la Loi, à la vision, figurée en haut par le corps féminin de la grâce. Corps féminin et non corps christique. Les bras ouverts de cette figure féminine, mais aussi le médaillon sur la poitrine (où devrait apparaître le Christ) pourraient évoquer la position d’orante de la Vierge des Blachernes (dite aussi Vierge du signe), l’un des types byzantins les plus célèbres de la Théotokos.

Identifications à la Vierge

Bernard de Clairvaux (1091-1153) identifie explicitement la maison de Dieu, autrement dit l’Église, à la Vierge :

« La Sagesse s’est construite une maison (Pr. ix, 1). Comme on comprend la sagesse de nombreuses façons, il faut se demander quelle sagesse s’est construite une maison. On parle en effet de sagesse de la chair, qui est l’ennemie de Dieu (Rm. viii, 7), et de sagesse de ce monde, qui est bêtise auprès de Dieu (1Co. iii, 19). L’une et l’autre, selon l’apôtre Jacques (Jc. iii, 15), sont terrestres, animales, diaboliques. De telles sagesses, soit de la chair, soit du monde, ne construisent rien ; elles détruisent plutôt toutes les maisons qu’elles habitent. Or il existe une autre sagesse, qui vient d’en haut ; elle est d’abord pudique, et enfin pacifique ; elle est elle-même le Christ, vertu de Dieu et sagesse de Dieu, dont l’Apôtre dit : « il est devenu pour nous et par Dieu la sagesse et la justice et la sanctification et la rédemption » (1Co, i, 30).

C’est pourquoi cette Sagesse, qui est de Dieu et qui est Dieu, venant du sein de Dieu vers nous s’est construite une maison, à savoir sa propre mère la Vierge Marie, dans laquelle elle a taillé sept colonnes73. […]

Nous aussi, si nous voulons devenir la maison de la Sagesse, il est nécessaire que nous soyions dressés sur sept colonnes, c’est-à-dire que par notre foi et nos mœurs nous nous préparions pour elle74. »

La Sagesse constructive est le Christ, qui s’est construit la Vierge comme maison. Ainsi se prépare l’identification de Marie au tabernacle.

Ecclesia, église abbatiale de Prüfening, vers 1125.

L’identification de l’Église à la Vierge donne naissance aux allégories d’Ecclesia, comme celle du plafond en coupole de l’église abbatiale de Prüfening75, restaurée au dix-neuvième siècle. Sur l’inscription circulaire, on lit : Virtutum gemmis pr[a]elucens virgo perennis sponsi juncta thoro sponso conregnat in [a]evo, « resplendissant des joyaux des vertus la vierge immortelle unie au lit nuptial règne avec l’époux pour les siècles ». L’expression Virgo perennis identifie depuis Ambroise la Vierge à l’Église. L’allégorie de l’Église, tenant d’une main l’étendard de la foi, de l’autre la sphère céleste qui contient le monde, est par cette inscription identifiée aux épousailles mystiques de Dieu avec la communauté des fidèles ; ce n’est pas un hasard si, parallèlement au développement de ce thème iconographique, l’exégèse biblique du douzième siècle accorde la première place au Cantique des Cantiques.

De la réversion exégétique à la subversion par l’image : la figure

Mais il y a plus : cette Vierge-Église trônant et inscrite dans une mandorle circulaire est entourée du tétramorphe jusqu’ici réservé en principe au Christ. L’union de l’Épouse avec l’Époux n’est pas représentée, comme souvent par ailleurs76, par le Christ et la Vierge siégeant côte à côte.

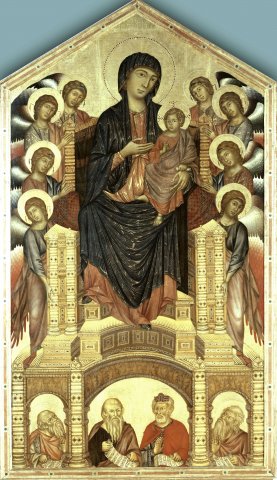

Sponsi juncta thoro, elle est unie au trône conjugal ; le siège même désigne l’Époux. Identifié, réduit au cadre architectural de l’image, le Christ s’absente pour constituer le dispositif des futures Maestà. La base de ce dispositif repose sur un « glissement de fonction » hautement subversif : la Vierge-Église usurpe, comme l’a montré Jean Wirth, une place qui devait revenir au Christ. Ce n’est plus le Christ pantocrator, image du chef tout puissant, mais la figure féminine populaire représentant la communauté qui trône dans l’église et devant laquelle le chef devra s’incliner. La Vierge-Église se rapproche peu à peu de l’allégorie du tabernacle. Ce glissement, cette subversion se marque dans l’image par une sorte de flottement du trône d’Ecclesia. Malgré la ressemblance avec le frontispice des Évangiles, dans la Bible de Vivien, que nous avons étudié plus haut, nous n’avons plus affaire ici à un dispositif diagrammatique. Deux types d’espaces s’articulent ou s’affrontent. La mandorle et le tétramorphe relèvent d’une pure géométrie, tandis que le trône devient le lieu unique, focal de l’architecture symbolique, rachitecture spectaculaire parce que transgressive. Le tétramorphe n’est plus une similitude du personnage central qui, par cette dissemblance, devient figure. A la compartimentation symbolique du diagramme s’oppose un nouveau dispositif, fondé sur le jeu, sur le flottement entre le cadre christique et le trône marial. Image écrin et image structure entrent en concurrence, initiant, entre Christ et Vierge, un dédoublement symbolique.

Le jeu différentiel peut être assumé par l’opposition des faces d’un chapiteau, comme dans le chapiteau du chœur de l’église Notre-Dame-du-Port à Clermont où l’assomption de la Vierge, qui occupe deux faces, est mise en relation avec les portes du paradis sur les autres faces. L’église est elle-même conçue comme une image du paradis, dont le fidèle doit éprouver comme la prémonition quand il y pénètre77. La Vierge étant une image de l’église, elle devait être mise en relation logiquement avec le paradis dont les portes s’ouvrent ici pour exposer un autel et une lampe et dont les architectures suggèrent la Jérusalem céleste, voire l’arche de Noé, plutôt que le jardin primordial. Le chapiteau articule donc d’un côté la Vierge tirée du tombeau – son âme emmaillotée est tenue par le Christ comme une mère tient un enfant – et de l’autre côté les portes d’un paradis représenté à la fois comme Arche, Cité et Temple, l’autel avec le rideau évoquant le Saint des Saints dans le tabernacle. Or le Christ portant sur ses genoux l’âme de sa mère, iconographie courante dans la tradition byzantine, constitue bel et bien une représentation inversée de la Vierge à l’enfant. C’est lui qui fait écrin, comme en réplique de la théotokos. D’un côté du chapiteau, le Christ porte la Vierge ; de l’autre, la Vierge est identifiée au Paradis-tabernacle, qui porte et contient la loi du Christ. Alors, du Christ écrin, on passe à la Vierge architecture.

D’autre part, comme dans l’Ecclesia de Prüfening et bien que le propos soit complètement différent, on constate un dispositif fondé sur l’inversion, sur le déplacement, et non plus sur la similitude : les portes du paradis, qui marquent la royauté triomphante de la Vierge, s’opposent à l’Assomption, où celle-ci est récupérée dans le sein du Christ.

Ce qui n’est que suggéré dans ces allégories du douzième siècle va devenir l’objet d’une spéculation théologique intense dans les siècles suivants.

L’architecture allégorique : Jean Algrin

Nous avons vu comment, déjà chez Bède, les pelles Salomonis du début du Cantique des cantiques (I, 4) étaient identifiées à la communauté des âmes ayant renoncé à la chair. Plus tard, chez Bernard de Clairvaux ou Albert le Grand, cette communauté ecclésiale est figurée par la Vierge. Jean Algrin78, dans son commentaire du Cantique des Cantiques, prêtant à Marie sa propre exégèse d’elle-même, la définit explicitement comme tente de Cédar, et son ventre comme pelles Salomonis :

« de même que les peaux ont contenu l’arche symbolique, de même moi dans mes entrailles c’est l’arche véritable que j’ai contenue, c’est-à-dire le Christ, dont la chair est symbolisée par l’arche79. »

Pourtant l’identification du tabernacle au Christ demeure encore l’identification majeure chez Algrin :

« Triplicité du tabernacle.