La polémique agace, fatigue, excède, gêne la marche de nos sociétés contemporaines démocratiques. Mais elle nous rassure aussi : la libre impertinence de ses excès est pour nous la garantie du respect des valeurs fondamentales que les Lumières nous ont léguées : le débat contradictoire en matière juridique, l’expression libre d’opinions politiques et religieuses divergentes, la possibilité de manifester publiquement l’injustice, de dénoncer scandales et abus de pouvoir, ne sont pas simplement des droits conquis ; ils constituent le socle même de notre culture, au sens le plus noble, le plus classique, le plus traditionnel aussi de ce terme. L’esprit de notre culture, jusque dans les articulations les plus délicates de son expression, dans les ressorts les plus subtils de son déploiement, est nourri de cette polémique qui braille intempestivement à nos oreilles et se manifeste apparemment comme torrent abject, carnaval gras, salissure et perte de temps.

Pour comprendre ce paradoxe, nous proposons de remonter d’abord aux usages originaires du mot et de dégager à partir de la constellation lexicale dans laquelle il s’inscrit ce qui a conduit les Lumières à distinguer, et en même temps à articuler un usage modéré et un usage immodéré de la dispute.

Nous montrerons ensuite comment la dispute a constitué, du moyen âge jusqu’aux Lumières, un dispositif d’auto-représentation culturelle qui n’était pas destiné primitivement à accueillir la différence dialogique : il conviendra de s’interroger sur cette transformation décisive qu’a constitué l’introduction d’une dispute à deux voix égales, sur ses raisons et ses modalités. Car l’articulation de la dispute à la polémique est essentiellement liée à l’émergence de cette conception dialogique.

Enfin, revenant aux Lumières, nous nous interrogerons sur la manière dont Le Neveu de Rameau, saisi par Hegel comme une représentation décisive du basculement de l’ancienne société de cour vers la conscience divisée moderne, met en œuvre le dispositif de la dispute, à la fois dans sa forme la plus traditionnelle et comme ouverture vers la polémique comme monde : le monde même dans lequel nous vivons.

I. Ambivalences de l’Encyclopédie face à la polémique

Polémique : la hantise du débordement

L’Encyclopédie ne consacre qu’un tout petit article à Polémique, qu’elle définit exclusivement comme un adjectif et restreint au champ théologique :

POLÉMIQUE, (Théolog.) titre ou épithete qu’on donne aux livres de controverse, principalement en matiere de théologie.

Ce mot vient du grec πόλεμος, guerre, combat, parce que dans ces sortes d’ouvrages on dispute sur quelque point de dogme ou d’histoire. Ainsi l’on dit théologie polémique, pour signifier une théologie de controverse. La question des ordinations angloises dans ces derniers tems a produit plusieurs écrits polémiques de part & d’autre.

On donne aussi ce nom dans la littérature à tout écrit, où l’on entreprend la défense ou la censure de quelque opinion. Les exercitations de Scaliger contre Cardan sont un livre purement polémique.

Polémique qualifie donc un certain type de discours, qui substitue à la guerre réelle une guerre verbale, et encore par écrit, c’est-à-dire à distance. Un espace polémique s’esquisse ici, qui métaphorise le champ clos du combat.

La matière originelle de l’écrit polémique est théologique, mais cette matière est d’emblée débordée : ce dont on dispute regarde le dogme ou l’histoire, et bientôt la qualification de polémique se donne « dans la littérature à tout écrit, où l’on entreprend la défense ou la censure de quelque opinion ».

Le premier exemple donné est significatif : une lettre anonyme datée du 5 février 1722 et publiée dans le numéro d’avril des Mémoires de Trévoux, contestait la validité des ordinations d’évêques effectuées en Angleterre selon le rite anglican, à cause des changements que ce rite apportait au « pontifical romain ». Pierre François Le Courrayer1, professeur de philosophie et de théologie, y répond en 1723 par une Dissertation défendant la validité des ordinations anglicanes, puis par des Éclaircissements publiés en avril dans le Journal des savants, d’obédience janséniste. Les Mémoires de Trévoux rétorquent en août avec un Prélude de la réfutation du livre entier du P. Le Courrayer, signé par le père Hardouin, de la Société de Jésus. Viennent ensuite, à l’automne, les Lettres d’un théologien à un ecclésiastique…, du père Gervaise, qui dénoncent également ces ordinations : l’église anglicane n’a pas le droit de changer la forme de l’ordination. La querelle se poursuit en 1725, par les deux journaux antagonistes interposés, tandis que le père Lequien, professeur de théologie de l’ordre des frères prêcheurs, publie une Nullité des ordinations anglicanes ou Réfutation d’un livre intitulé : Dissertation..., qui atteint maintenant deux volumes. En 1726, un bénédictin y va de sa Lettre contre Le Courrayer. Le doyen Fennell, Irlandais, publie à Paris la même année un Mémoire ou Dissertation sur la validité des ordinations, qui appuie en deux volumes la thèse de l’invalidité des ordinations anglicanes sur le récit complet de l’histoire de la Réforme en Angleterre. Le Courrayer se défend, publie volume sur volume, et dénonce les calomnies dont ces ordinations ont fait l’objet : on a prétendu que l’évêque Parker, auteur de ces ordinations, avait lui-même été ordonné prêtre dans un cabaret de Londres. Mais déjà les évêques de France se sont rassemblés : ses thèses sont condamnées, Le Courrayer se rétracte et le cardinal de Noailles annonce officiellement en 1727 sa soumission. Cela n’arrêta pas les publications et le déchaînement contre Le Courrayer, qui s’enfuit finalement en Angleterre, où il publie, en 1736, une Histoire du Concile de Trente, précédée d’une introduction où il dénonce les persécutions qu’il a subies et l’esprit d’intolérance qui les a suscitées. De 1767 à 1769 il fera paraître à Amsterdam une traduction française de l’Histoire de la réformation, de Jean Sleidan.

On remarque l’extrême prudence et la neutralité de la formulation dans l’article Polémique de l’Encyclopédie : l’histoire des ordinations anglicanes renvoie pourtant au conflit larvé qui oppose en France depuis près d’un siècle Jansénistes et Jésuites, et, au-delà de ce conflit, à l’héritage social de la Réforme, aux problèmes que pose ce que l’on pourrait appeler la digestion institutionnelle des situations héritées du grand conflit théologique et politique qui a divisé l’Europe du XVIe siècle. Le Père Le Courrayer, qui reçoit un canonicat à Oxford, traduit une Histoire de la Réformation et meurt à Londres en se disant « membre de l’Église catholique, mais sans approuver plusieurs opinions et superstitions qui ont été introduites dans l’Église romaine et qu’on enseigne dans les écoles et dans les séminaires et qu’on présente comme des articles de foi. » Le sujet, apparemment futile au départ, déclenche un débordement que l’institution ne maîtrise plus : la disproportion de ce débordement verbal fait apparaître sous la surface polémique, avec son jeu rhétorique de lettres, de dissertations et de réfutations, une profondeur, une résonance dont le cœur irréductible, impossible à concilier, à effacer, est le conflit de la Réforme.

Le second exemple, donné comme non théologique, ou comme débordant du strict champ théologique, est celui du livre écrit par Scaliger contre Cardan. Nous sommes cette fois en plein milieu du XVIe siècle. Jules Scaliger, humaniste français d’origine italienne, défenseur du cicéronianisme, célèbre pour ses travaux sur la poétique et la rhétorique d’Aristote, avait rédigé en 1557 des Exercitationes exotericae de subtilitate contre le traité métaphysique De subtilitate rerum de Jérôme Cardan. Celui-ci y répondit en 1559 par une Actio contra calumniatorem. L’enjeu de la polémique était la définition de l’âme. Cardan distinguait dans l’âme d’une part une intelligence passive, propre à chaque individu mais mortelle, d’autre part un agent intelligent, immortel mais mobile, passant d’un être humain à un autre. Scaliger, s’appuyant sur Aristote, réfute cette thèse presque matérialiste : l’âme se caractérise par un principe de réflexion qui lui permet de concevoir des objets plus grands qu’elle-même, et ce principe est en même temps un principe d’individuation.

A l’article Cardan de son Dictionnaire historique et critique, Bayle attaque violemment Scaliger, qu’il accuse de malhonnêteté polémique :

« Naudé2 […] le blâme de n’avoir point voulu lire la 2. édition de l’Ouvrage de Cardan. Ce blâme est fort bien fondé, car est-il juste que parce qu’un Critique ne veut point perdre la peine qu’il a prise à noter des fautes, on fasse le procés publiquement à un Ecrivain pour des erreurs qu’il a déjà corrigées ? […] On remarque […] que Scaliger fit plus de fautes qu’il n’en critiqua à Cardan, pendant les neuf années qu’il donna à cette critique. […] Le motif de Scaliger n’étoit pas tant l’amour de la vérité, que la passion de se batre contre tout ce qu’il y avoit alors de plus éminent dans la République des Lettres. »

La polémique de Scaliger contre Cardan devint une sorte de cas d’école : Scaliger « s’imagina sans raison que sa critique l’avoit fait mourir », mais il n’a pu s’imaginer cela que parce que Cardan était fou3. Si Cardan fait polémique pour Bayle au-delà de Scaliger qu’il réprouve pourtant, c’est que le quasi matérialisme panthéiste de Cardan, pourtant pensionné par le pape, a de fait participé au mouvement intellectuel qui initiait la Réforme en Italie4 : or Cardan ne peut qu’être rejeté par les théologiens protestants.

Controverse : enjeux idéologiques d’un dispositif rhétorique

« Livre de controverse », « théologie de controverse » : l’adjectif polémique est clairement ramené, dans l’Encyclopédie, à une catégorie plus générale et plus commune, qui est celle de la controverse. Polémique indique un débordement ; controverse définit un genre. Polémique qualifie exclusivement un écrit, ou plus exactement une prolifération incontrôlée d’écrits à partir d’une querelle : la controverse désigne au contraire une performance orale, un exercice singulier, circonscrit de rhétorique. Articuler la polémique à la controverse revient à définir une structure et sa déconstruction, un objet et sa fragmentation, sa dissémination.

Mais les choses se compliquent lorsque nous nous reportons à l’article Controverse, qui porte l’astérisque : il a été écrit par Diderot lui-même, qui l’a jugé stratégique et ne l’a pas du tout traité avec la compétence de grammairien que le sujet semblait requérir. Tout l’effort de l’article consiste à revendiquer une positivité de la Controverse, ce qui signifie à la fois que cette positivité ne va plus de soi et qu’il y a là un espace idéologique à conquérir :

*CONTROVERSE, s. f. dispute par écrit ou de vive voix sur des matieres de religion. On lit dans le dictionnaire de Trévoux, qu’on ne doit point craindre de troubler la paix du Christianisme par ces disputes, & que rien n’est plus capable de ramener dans la bonne voie ceux qui s’en sont malheureusement égarés : deux vérités dont nous croyons devoir faire honneur à cet ouvrage. Ajoûtons que pour que la controverse puisse produire les bons effets qu’on s’en promet, il faut qu’elle soit libre de part & d’autre. On donne le nom de controversiste à celui qui écrit ou qui prêche la controverse.

Diderot se réfère ironiquement à l’article Controverse du Trévoux : son article est donc en quelque sorte un méta-article, qui surplombe et réoriente un objet, une pratique a priori de l’apanage des Jésuites, à la fois techniquement (car les Jésuites contrôlent l’enseignement universitaire, d’où cette pratique tire sa forme) et idéologiquement (car les Jésuites ont fait de la controverse une arme essentielle de propagation des doctrines de la Contre-Réforme).

Dans le Dictionnaire de Trévoux, la controverse est en effet clairement présentée comme une arme de l’Église pour combattre les hérétiques :

CONTROVERSE , s. f. terme dogmatique, dispute sur une chose qui n’est pas certain, où il s’agit d’opinions qui peuvent être soûtenues de part & d’autres. Controversia. Les Astronomes ne sont plus en controverse sur le mouvement de la terre ; il est hors de controverse. Sénèque a fait deux livres de controverses5.

Controverse se dit maintenant en un sens plus étroit, des disputes sur les matières de Religion ☞ qui ne sont pas absolument décidées par l’Eglise, ou sur les points de foi, entre les Catholiques & les Hérétiques. Etudier la controverse, c’est-à-dire les matières controversées ; prêcher la controverse, se dit d’un Prédicateur qui discute, éclaircit en chaire les points contestés entre les Catholiques et les Protestans. De re ad christianam fidem pertinente controversia. On ne doit point craindre de troubler la paix du Christianisme par des controverses, quand il s’agit d’établir les vérités de la Religion. Rien n’est plus capable de ramener dans la bonne voie ceux qui s’en sont malheureusement égarés, que de savantes controverses. Les hérétiques n’ont rien tant en horreur que les controverses, parce que rien ne fait mieux voir la fausseté de leurs opinions, & ne détrompe plus efficacement ceux qui sont dans l’erreur.

Les Jésuites de Trévoux définissent bien la controverse comme un « terme dogmatique », c’est-à-dire comme une dispute théologique, sur le dogme. Pourtant, les premiers exemples qu’ils donnent ne sont pas théologiques, mais scientifiques (les Astronomes) et judiciaires (Sénèque), c’est-à-dire précisément non dogmatiques. Ainsi, la « dispute sur des matières de religion » n’apparaît plus que comme un cas particulier d’une pratique beaucoup plus générale (faite par là pour nous rassurer), tandis que l’article progresse savamment des spéculations incertaines (le mouvement des astres, Galilée réfuté, les accusations et les défenses plus ou moins hasardeuses du prétoire) vers les vérités assurées de la Religion et les certitudes de l’Église.

Il faut remarquer cependant que, si la première partie de l’article spécifie bien pour la controverse l’opposition de deux opinions, des « opinions qui peuvent être soutenues de part et d’autre », cette opposition est progressivement réduite. Il ne s’agit pas de donner la parole aux hérétiques : c’est un seul prédicateur qui, en chaire, réduit l’hérésie, un seul discours qui, englobant le discours de l’Autre, le ramène au Même.

Enfin, la confusion est entretenue entre la controverse des chrétiens contre les hérétiques et celle des Catholiques contre les Protestants. Le dictionnaire superpose ainsi une tradition très ancienne, remontant aux Pères de l’Église et aux premiers conciles, qui ont établi les articles du dogme par l’exercice de la controverse, et une histoire beaucoup plus récente, celle de la Réforme et de la Contre-Réforme, où émerge malgré tout, en creux, l’idée de deux partis égaux, équivalents, affrontés.

C’est de cette superposition imparfaite que Diderot va tenter de tirer parti, en citant la formule par laquelle la définition générique de la Controverse bascule en modélisation d’un dispositif de contrôle idéologique : « On ne doit point craindre de troubler la paix du Christianisme par des controverses, quand il s’agit d’établir les vérités de la Religion. Rien n’est plus capable de ramener dans la bonne voie ceux qui s’en sont malheureusement égarés. » Car il y a un danger de la controverse : donner une audience, même contrôlée, même indirecte, aux thèses, aux discours de l’hétérodoxe ne risque-t-il pas de lui faire gagner du terrain dans l’opinion publique ? Les Jésuites parient le contraire et sortent en cela d’une simple gouvernance rhétorique de la parole : il ne s’agit pas seulement de peaufiner ses arguments, son raisonnement, son enchaînement ; il faut prévoir un dispositif dans lequel l’aléa de l’hérésie, l’impondérable de la parole de l’Autre et de ses effets, seront accueillis, circonvenus. L’hérétique, et nommément le Protestant, n’est plus un trouble mais une voie. Le trouble s’oppose à la paix comme une perturbation brouillant le discours monologique de l’institution : il n’a pas de statut audible, ne définit pas un type d’opinion face à un autre type. La mauvaise voie au contraire s’oppose à la bonne voie à égalité sur une même carte, dans un même espace. L’égalité est posée dans le discours du prédicateur entre les Catholiques et les Protestants ; mais depuis la Chaire, le prédicateur qui montre la carte, qui indique la bonne voie, est jésuite ; à l’égalité horizontale, rhétorique des deux discours, s’oppose l’inégalité verticale de la chaire et du public, du prédicateur et de ceux qui l’écoutent.

Diderot perçoit parfaitement le dispositif qui est en jeu et il le dénonce : « deux vérités dont nous croyons devoir faire honneur à cet ouvrage. Ajoûtons que pour que la controverse puisse produire les bons effets qu’on s’en promet, il faut qu’elle soit libre de part & d’autre. » Autrement dit, comme la pratique jésuite de la controverse, l’entreprise encyclopédique ne doit pas être perçue comme semant le trouble quand il s’agit d’établir des vérités ; comme les Jésuites, les Encyclopédistes ramèneront ceux de leurs lecteurs qui se sont égarés dans la bonne voie. Sans doute ne s’agit-il ni des mêmes vérités de religion, ni de la même bonne voie. Mais surtout cela ne peut se faire qu’à la condition que la controverse « soit libre de part & d’autre », c’est-à-dire que l’égalité horizontale des discours ne soit pas contrebalancée par l’inégalité verticale du dispositif.

Dans le Dictionnaire de Trévoux, l’article Controverse et ses apanages, Controversé, Controversiste, est fâcheusement suivi de Controuver, inventer une fausseté, une imposture. Sans doute l’enchaînement, qui fait ici figure de véritable inconscient jésuite du dictionnaire, a-t-il été remarqué par Diderot, qui s’arrange pour en proposer un tout autre. Dans l’Encyclopédie, l’article qui suit immédiatement Controverse est Contumace, « du latin contumacia, qui signifie desobéissance ». Diderot paraphrase la fin de l’article Contumace du Trévoux : « Ce mot vient du latin contumax, désobéissant. » En le plaçant en tête d’article, Diderot accentue l’effet de rapprochement avec Controverse, qu’il s’agit d’instituer en un dispositif social de désobéissance.

La dispute comme modèle social

C’est à l’article Dispute que ce dispositif est véritablement exploré et développé. La controverse était définie dans l’Encyclopédie comme une « dispute sur des matières de religion ». La dispute apparaît donc comme la forme générale du dispositif, dont la controverse n’est que l’application ou le dévoiement théologique.

L’article Dispute est, lui, du pasteur Formey (1711-1797), huguenot d’origine française résidant à Berlin. Formey a contribué en tout à 27 articles tout au long de l’Encyclopédie, dont quatre avec D’Alembert, un avec Daubenton, deux avec Jaucourt. La plupart sont des articles scientifiques (Continu, Liquide, Parhélie, Précession des équinoxes…), beaucoup sont des reprises de textes qu’il a déjà publiés. Dispute est développé et soigné, c’est un article d’apparat, comme en témoigne le rythme ternaire solennel de son entrée en matière :

DISPUTE, s. f. (Métaph. & Morale.) L’inégale mesure de lumieres que Dieu a départies aux hommes ; l’étonnante variété de leurs caracteres, de leurs tempéramens, de leurs préjugés, de leurs passions ; les différentes faces par lesquelles ils envisagent les choses qui les environnent, ont donné naissance à ce qu’on appelle dans les écoles dispute.

La naissance de la dispute est décrite pour ainsi dire théologiquement, d’abord comme décision divine d’une répartition inégale des lumières, puis comme tableau de la variété ainsi créée, enfin comme mise en œuvre de ces différences. Cette naissance d’une pratique présentée comme consubstantielle à la nature de l’homme, ou plus exactement comme suppléant nécessairement à son essentielle diversité, s’incarne dans un exercice scolastique, la dispute « dans les écoles » : Formey pose ainsi, discrètement mais sûrement, l’origine médiévale de la dispute, comprise comme exercice universitaire.

Les Lumières auraient dû balayer cette pratique d’un autre temps : c’est tout le contraire qui s’est produit.

A peine [la dispute] a-t-elle respecté un petit nombre de vérités armées de tout l’éclat de l’évidence. La révélation n’a pû lui inspirer le même respect pour celles qu’elle auroit dû lui rendre encore plus respectables. Les sciences en dissipant les ténebres, n’ont fait que lui ouvrir un plus vaste champ. Tout ce que la nature renferme de mystérieux, les mœurs d’intéressant, l’histoire de ténébreux, a partagé les esprits en opinions opposées, & a formé des sectes, dont la dispute sera l’immortel exercice.

Le développement de la dispute est décrit, avec une distance où perce la réprobation, comme un débordement, le débordement même de la polémique. Formey feint d’adopter le point de vue du théologien gardien de la foi pour décrire un phénomène qui se nourrit de lui-même et en vient à ignorer les « vérités », qu’il place à l’extérieur de lui. Il ne s’agit à aucun moment de plaider pour la tolérance, pour la coexistence pacifique de points de vue, de convictions divergentes. Le partage des « esprits en opinions opposées » porte atteinte à la recherche de la vérité. La dispute n’a aucun respect pour les dogmes du christianisme, dont la révélation est ici l’emblème. Depuis cet irrespect théologique que Formey réprouve, la gangrène de la dispute s’est étendue aux sciences : la science fournit de nouveaux sujets de dispute au lieu de les éteindre par l’accroissement des certitudes ; la nature, les mœurs, l’histoire définissent le vaste champ de la dispute comme le champ même de la culture humaniste. Dans l’humanisme subsiste le substrat scolastique de la dispute, qu’il s’agit de réduire. La recherche objective et factuelle de la vérité scientifique prend la suite de l’affirmation monologique du dogme religieux. La science positive constitue le nouveau modèle contre la dispute, contre le débat contradictoire : les Lumières se présentent comme la seule lumière de la vérité, comme l’éclat immédiat de l’évidence qui dissipe les ténèbres, contre le partage inégal des lumières, contre les opinions opposées qui forment les sectes, c’est-à-dire tout ce que l’histoire a de ténébreux.

Formey ne réclame pas cependant la disparition, ni l’interdiction des disputes, mais leur modération, c’est-à-dire en fait leur neutralisation :

La dispute, quoique née des défauts des hommes, deviendroit néanmoins pour eux une source d’avantages, s’ils savoient en bannir l’emportement ; excès dangereux qui en est le poison. C’est à cet excès que nous devons imputer tout ce qu’elle a d’odieux & de nuisible.

La logique de la dispute qui se développe ici est complètement paradoxale : alors que la dispute a pour origine une déficience naturelle (« quoique née des défauts des hommes » reprenant sous une forme atténuée l’entrée solennelle de l’article, « L’inégale mesure de lumieres que Dieu a départies aux hommes »), elle se retourne en « source d’avantages » qui supplée à cette déficience, ou au contraire précipite la société vers sa corruption et sa perte. La dispute est originaire : elle est le substrat de l’ancienne économie, antique et médiévale, du savoir ; mais la dispute a également connu un développement sans précédent avec la révolution épistémologique des Lumières. Comme origine, elle constitue le ressort, le principe du développement du savoir ; comme excès, elle rend ce savoir dangereux, odieux et nuisible. C’est là la logique du pharmakon platonicien qu’analyse Derrida : la dispute est « poison » et « avantage », que départagent la modération et l’excès dans son usage.

Il s’agit donc d’abord de convertir les hommes à cet usage modéré de la dispute, et pour cela de les amener à discerner la dispute du mensonge.

Si nous défendons la vérité, pourquoi ne la pas défendre avec des armes dignes d’elle ? Ménageons ceux qui ne lui résistent qu’autant qu’ils la prennent pour le mensonge son ennemi. Un zele aveugle pour ses intérêts les arme contre elle ; ils deviendront ses défenseurs, si nous avons l’adresse de dessiller leurs yeux sans intéresser leur orgueil. Sa cause ne souffrira point de nos égards pour leur foiblesse ; nos traits émoussés n’en auront que plus de force ; nos coups adoucis n’en seront que plus certains ; nous vaincrons notre adversaire sans le blesser.

La dispute modérée est décrite comme un combat paradoxal : au lieu d’attaquer nos adversaires, nous les ménageons ; au lieu de blesser leur orgueil, nous dessillons leurs yeux ; au lieu de profiter de leurs faiblesses, nous les respectons. De même que le poison de la dispute se change en avantage, de même les armes du combat sont plus efficaces d’être plus émoussées, atteignent mieux leur cible si nous faisons preuve de plus de douceur. La métaphore du combat indique ici l’articulation profonde de la dispute à la polémique : la bonne dispute est une guerre à l’envers ; c’est la guerre à l’envers qui permet de mettre en œuvre ici une logique du pharmakon.

L’enjeu de cette modération, c’est la reconnaissance de l’adversaire comme un autre soi-même, bien en deçà d’ailleurs des prescriptions évangéliques :

« Vous avez entendu qu’il a été dit : Œil pour œil et dent pour dent. Eh bien ! moi je vous dis de ne pas tenir tête au méchant : au contraire, quelqu’un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l’autre ; veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. » (Matthieu, 5, 38-40)

Modérer la dispute, c’est introduire la soumission évangélique à la brutalité de l’Autre dans l’économie du Talion : le Talion, c’est la dispute originaire et l’ancienne Loi ; l’Évangile modère le Talion, superpose la Grâce à la Loi, et révèle en quelque sorte la Loi par la modération de la Loi. La modération de la dispute, sorte de point d’aboutissement du processus de débordement anarchique que Formey a commencé par décrire à l’origine de l’humanité, constitue alors un véritable modèle social qui devient à son tour l’origine de la société policée :

Une dispute modérée, loin de semer dans la société la division & le desordre, peut y devenir une source d’agrémens. Quel charme ne jette-t-elle pas dans nos entretiens ? n’y répand-elle pas, avec la variété, l’ame & la vie ? quoi de plus propre à les dérober, & à la stérilité qui les fait languir, & à l’uniformité qui les rend insipides ? quelle ressource pour l’esprit qui en fait ses délices ? combien d’esprits qui ont besoin d’aiguillons ? Froids & arides dans un entretien tranquille, ils paroissent stupides & peu féconds. Secoüez leur paresse par une dispute polie, ils sortent de leur léthargie pour charmer ceux qui les écoutent. En les provoquant, vous avez réveillé en eux le génie créateur qui étoit comme engourdi. Leurs connoissances étoient enfoüies & perdues pour la société, si la dispute ne les avoit arrachés à leur indolence.

Le renversement du désordre de la dispute en charme de la conversation est aussi un renversement des causalités : la dispute était le produit, l’aboutissement catastrophique du défaut humain naturel, de la différence instituée par Dieu dans la répartition des lumières ; la dispute devient « une source d’agréments », le fondement, l’origine d’une société où ces défauts, ces inégalités sont réparés.

Elle agit comme pharmakon, comme un remède qui se répand par contagion et retourne la variété des insuffisances naturelles, source de discorde, en variété des délices de l’esprit : variété qui n’est plus de nature, mais de langage, variété non plus subie, mais produite. Son efficacité est celle du plaisir de l’esprit, une jouissance de la dispute modérée, qui met en œuvre l’énergie fondamentale de la pensée. Point de pensée sans dispute : on reconnaît ici le modèle des Lumières.

La dispute peut donc devenir le sel de nos entretiens ; il faut seulement que ce sel soit semé par la prudence, & que la politesse & la modération l’adoucissent & le temperent. Mais si dans la société elle peut devenir une source de plaisirs, elle peut devenir dans les sciences une source de lumieres. Dans cette lutte de pensées & de raisons, l’esprit aiguillonné par l’opposition & par le desir de la victoire, puise des forces dont il est surpris quelquefois lui-même : dans cette exacte discussion, l’objet lui est présenté par toutes ses faces, dont la plûpart lui avoient échappé ; & comme il l’envisage tout entier, il se met à portée de le bien connoître. Dans les savantes contentions, chacun en attaquant l’opinion de l’adversaire, & en défendant la sienne, écarte une partie du nuage qui l’enveloppe.

De même que la dispute règle le lien social, elle organise le développement des sciences. Dans les deux cas, elle fonctionne comme « sel », c’est-à-dire comme catalyseur : la métaphore se situe ici à l’interface de la rhétorique (le granum salis de la pointe ou, négativement, l’arena sine calce que Tacite reprochait à Sénèque) et de la chimie :

SEL & SELS, (Chimie & Médecine.) on comprend sous le nom de sel trois especes de substances ; les acides, les alkalis, & les sels neutres ; en réunissant les proprietés communes à ces trois classes, on trouve que les sels sont des corps solubles dans l’eau, incombustibles par eux-mêmes, & savoureux; il faut bien se défendre d’appeller sel tout ce qui se crystallise, sans quoi nous confondrions plusieurs corps très-différens entre eux. (XIV, 903-904, article anonyme)

On est loin ici du sel de cuisine et, malgré la défense liminaire, force est de constater que tout l’article ordonne la différenciation des sels à partir des différents modes de cristallisation. Le sel, c’est la base de la chimie : semer le sel n’a de sens que dans un contexte chimique, où il s’agit de précipiter une réaction. La cristallisation intellectuelle et sociale que déclenche le sel de la dispute forme le précipité de la société des Lumières, mais peut à tout moment dégénérer en réaction incontrôlée.

« Source de plaisirs », « source de lumières » : la chimie de la dispute transforme le discours en énergie, la parole en jouissance et en esprit. La structure rhétorique de la dispute, son cadre logique, ses formes argumentatives, se dissolvent en plaisir de liaison et d’intellection. Cette première transformation en amène une seconde : l’objet de la dispute cesse de se définir comme un objet verbal pour être considéré, à distance, comme objet visuel, offert à la variété des points de vue : « l’objet lui est présenté par toutes ses faces », « il l’envisage tout entier ». Objet qu’on manipule pour en considérer tous les aspects, la dispute devient irréductible au seul flux monologique du langage et se déploie en trois dimensions sur la scène et à la lumière de l’esprit.

Ce déploiement, ce basculement du paradigme verbal vers le paradigme visuel précipite alors le revirement de la dispute, de la lumière vers les ténèbres, de la raison éclairée vers l’aveuglement fanatique :

Mais c’est la raison qui écarte ce nuage ; & la raison clairvoyante & active dans le calme, perd dans le trouble & ses lumieres & son activité : étourdie par le tumulte, elle ne voit, elle n’agit plus que foiblement. Pour découvrir la vérité qui se cache, il faudroit examiner, discuter, comparer, peser : la précipitation, fille de l’emportement, laisse-t-elle assez de tems & de flegme pour les opérations difficiles ? dans cet état, saisira-t-on les clartés décisives que la dispute fait éclore ? C’étoient peut-être les seuls guides qui pouvoient conduire à la vérité ; c’étoit la vérité même : elle a paru, mais à des yeux distraits & inappliqués qui l’ont méconnue ; pour s’en venger, elle s’est peut-être éclipsée pour toûjours.

Ce que la dispute a contribué à faire apparaître à la lumière de la raison, elle le dérobe ensuite en déclenchant le trouble, les nuages, l’obscurité. La scène de la dispute produit à la fois, émanant d’elle comme action et faisant retour vers elle comme vérité, « ses lumières », « les clartés décisives » qui l’éclairent d’une part, « ce nuage », « le trouble », « le tumulte », l’éclipse qui l’obscurcit d’autre part. Face à la scène de la dispute, produit par elle, le rideau se change en lumière, puis la lumière en rideau, en une chaîne inexorable d’actions et de réactions.

Après une longue description des excès de la dispute, qui généralisent la méconnaissance, Formey finit par recourir à la métaphore de la contagion : c’est le mouvement du fanatisme.

Enfin l’emportement dans la dispute est contagieux ; la vivacité engendre la vivacité, l’aigreur naît de l’aigreur, la dangereuse chaleur d’un adversaire se communique & se transmet à l’autre : mais la modération leve tous les obstacles à l’éclaircissement de la vérité ; en même tems elle écarte les nuages qui la voilent, & lui prete des charmes qui la rendent chere. Article de M. Formey.

Au dernier moment, aux dernières lignes de l’article, alors que Formey en est arrivé aux excès ultimes de la dispute, le débordement s’arrête, l’excès laisse subitement la place à la modération, et la métaphore scénique des Lumières peut à nouveau faire tomber l’écran et restituer la clarté, la vérité, les charmes de la dispute.

Ce qui est extraordinaire dans cet article, c’est le revirement qui s’y opère, non comme un progrès définitif, mais au contraire comme une alternance perpétuelle des causalités et des luminosités. D’un côté, le charme de la conversation et l’émulation scientifique ; de l’autre, la catastrophe politique du fanatisme, la corruption consubstantielle des Lumières. La dispute est l’interface entre cet avers et cet envers des Lumières et constitue, par là, le principe de la polémique comme monde.

II. Dispositif de la dispute : dispute monologique et dispute dialogique

Nul doute que la dispute n’ait des résonances toutes personnelles, et familiales, pour le pasteur Formey, et le choix que Diderot fait de confier cet article à un descendant d’émigrés protestants français est lourd de sens. Le moment de la Réforme a été le moment du basculement de la dispute comme exercice théologique vers la polémique comme monde. Ce basculement implique à la fois une tolérance institutionnelle de la pluralité des points de vue et la prise en compte, la gestion d’un débordement polémique hors des cadres réglés de la dispute. Le conflit de la Réforme cristallise politiquement et idéologiquement ces exigences de transformation, que la fin du Moyen Âge portait déjà en elle, au travers notamment des mutations de la dernière scolastique et des exercices universitaires qui accompagnaient et nourrissaient son enseignement.

Ce basculement révolutionne les esprits, le rapport de l’homme à la parole, la manière dont la communauté accueille la contestation, la dissidence, la subversion. Il ne se traduit pas nécessairement pour autant par des transformations politiques immédiates. C’est pourquoi un tel basculement immatériel, pourtant décisif, ne peut être saisi par le seul examen historique et juridique des événements et des institutions. Il se manifeste d’abord dans la représentation qu’une communauté se fait, se donne de la dispute et de son débordement polémique, dans la manière dont elle articule cette représentation à son identité même. Pour saisir cette représentation, l’étude des représentations artistiques, visuelles, plastiques de la dispute s’avère donc essentielle.

Le Christ disputant contre les Docteurs

La dispute est d’abord théologique ; l’iconographie ancienne également. Le sujet sacré qui sert de matrice à tous les autres est celui du Christ disputant avec les Docteurs. Dans le livre d’heures d’Enkhuizen6, de la fin du XVe siècle, conservé à la bibliothèque bodléienne d’Oxford, l’enluminure du folio 39 représente des personnages assis en cercle et conversant. En haut à droite, un jeune homme vêtu de bleu, tient un livre. Sa barbe à deux pointes symbolise l’ancienne et la nouvelle loi : il porte, aux côtés du Christ, le nouvel enseignement, de la nouvelle génération7 ; en bas à gauche, un vieillard barbu, index de la main droite levé, lui porte la contradiction. Tout en haut au centre, Jésus enfant, dont les pieds nus dépassent de la tunique bleue, synthétise et conclut, énumérant ses arguments qu’il compte de son index gauche sur les doigts de sa main droite.

Le cercle que forment les disputants assis constitue la structure horizontale, apparemment égalitaire, du dispositif. Mais l’image se lit également verticalement, avec le Christ en haut, assis sur le siège magistral surélevé par une estrade, et les Docteurs sous lui, assis sur de simples bancs. Les couleurs des vêtements indiquent également une hiérarchie, du vert de la trahison et de l’hérésie vers le rouge de l’incarnation et enfin le bleu de la foi.

Dans cette hiérarchie, le sujet, Jésus parmi les docteurs, introduit cependant un renversement : dans la position d’autorité magistrale, il place un enfant aux pieds nus, alors que sur le banc de l’école ce sont les maîtres qui sont assis. La seconde perturbation, à peine perceptible sur cette enluminure, est mise en œuvre par les deux personnages en haut à gauche, le couple debout qui vient d’arriver par la porte qu’on distingue derrière lui et, de fait, ne participe pas à la docte assemblée : ce sont Marie, vêtue en moniale avec sa robe bleue et son mouchoir de cou, et le vieux Joseph, tête nue, appuyé sur son bâton.

Joseph et Marie ont enfin retrouvé leur fils, disparu depuis trois jours8 : ils viennent d’arriver dans le temple, mais Jésus ne semble pas les avoir remarqués.

On voit ici se dessiner le dispositif magistral de la dispute dans son organisation médiévale : la pluralité des discours s’y exprime horizontalement, sous le contrôle vertical du Christ. Ce contrôle est lui-même doublement perturbé : l’enfant enseigne aux docteurs, cette hiérarchie est une hiérarchie inversée ; l’enfant est cherché par ses parents, qui pourraient rompre le cercle qu’il institue. Le dispositif ne se réduit pas au double jeu, à la tromperie jésuitique des deux structures, horizontale et verticale ; il gère ces perturbations, il s’adapte souplement à elles et en tire parti : la valeur théologique de l’enseignement du Christ tient essentiellement à la manière dont il se nourrit de son propre débordement. Cette doctrine n’est pas la doctrine d’un docte, elle est à la fois divine et enfantine ; c’est un enseignement et c’est l’incartade d’un chenapan que ses parents viennent chercher. Le cercle et le siège magistral garantissent la perfection, la solidité de la Parole ; mais la perturbation du cercle permet, promet son ouverture au monde.

À partir de ces principes, le dispositif connaît toutes sortes de variations pour imager la double perturbation qui le constitue : dans la bible historiale d’Utrecht conservée à la bibliothèque royale Meermanno de La Haye (1430), Jésus est agenouillé au centre de la salle capitulaire où siègent les docteurs, il passe son examen universitaire9. Mais placé devant la colonne depuis laquelle rayonnent les nervures gothiques rouges qui soutiennent l’ensemble du plafond de la salle, le Christ devient la colonne. Marie et Joseph assistent à sa performance depuis la gauche de l’enluminure, au seuil de la synagogue, sur les marches de son entrée, derrière une colonne grise qui en compartimente les espaces : à l’espace sacré, de la représentation proprement dite, s’oppose l’espace profane, depuis lequel elle menace certes d’être interrompue, mais, aussi, elle est diffusée dans le monde.

Dans l’interprétation qu’en propose Duccio pour la Maestà de Sienne (1308-1311)10, pourtant antérieure de plus d’un siècle aux précédentes, Jésus assis sur une estrade tourne la tête vers ses parents, qui manifestent très démonstrativement leur joie d’avoir retrouvé leur fils : la compartimentation de l’espace, que rappellent les colonnes du fond, oppose bien encore le lieu de la dispute, à droite, avec son demi-cercle de docteurs, à l’irruption profane à gauche de Marie et de Joseph, hors-cercle. Mais cette structuration de l’espace est elle-même concurrencée par une nouvelle organisation, scénique, articulée autour de l’échange de regards entre les parents et le Christ, barré par l’écran des vieillards interposés. Duccio peint exactement le moment de la réplique de Jésus, rapportée dans l’évangile de Luc : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » (Luc, 2, 49).

Giotto, quant à lui, dans la chapelle Scrovegni de Padoue11, place Jésus à la même hauteur que les docteurs, mais installe derrière lui une abside flanquée de deux absidioles qui projette de fait l’Enfant à la place d’un Christ en Majesté. Jésus ne tourne pas franchement la tête vers sa mère qui lui tend les bras, mais esquisse un énigmatique mouvement des yeux : la scène est indiquée, mais n’est qu’esquissée.

Le mouvement de théâtralisation scénique de la dispute ne s’opère donc pas, dans un premier temps, de l’intérieur du cercle magistral, mais au contraire par la prise en compte d’un espace profane extérieur à la dispute, depuis lequel surgissent Marie et Joseph.

Lorsque le Tintoret réinterprète l’épisode en 154212, c’est précisément en prenant le point de vue profane de Marie qu’il présente le spectacle incroyable, incompréhensible qu’elle est censée avoir découvert en pénétrant dans le Temple après trois jours de recherches et d’angoisse. Marie, debout au premier plan à gauche, vêtue en femme du peuple d’une simple robe bleue et d’un fichu blanc sur la tête, avec ses gros bras, ses chevilles épaisses et ses pieds nus, sert d’embrayeur visuel par lequel le spectateur pénètre dans la scène. L’impression est d’un désordre indescriptible, ils s’agitent tous avec des livres énormes, disproportionnés : Marie est impressionnée par les livres, qui lui paraissent d’autant plus grands. Elle cherche des yeux son fils, elle ne le voit pas d’abord, il est tout au fond. Elle ne comprend qu’il préside le cercle magistral qu’au moment où, l’ayant aperçue, il tend les bras vers elle. Les retrouvailles de la mère et de l’enfant viennent brouiller la leçon médiévale du dispositif magistral inversé, dont on distingue encore la structure de référence.

Véronèse, dans la composition qu’il imagine en 156613, achève de déconstruire le dispositif gothique par compartiments : le supplément du réel (Joseph et Marie en plus de la leçon du Christ), qui semble venir parasiter la leçon symbolique chez Duccio et Giotto, devient le principe depuis lequel se déploie la scène. Véronèse installe la dispute dans une grandiose basilique de style palladien, au centre de laquelle le Christ assis sur une estrade de marbre prêche avec véhémence, l’index droit pointé vers le Ciel qu’il atteste à l’appui de son propos.

Le jeu architectural savant des colonnes ordonne une tripartition de l’espace : un premier espace à gauche est séparé de la prédication par un pied de colonne disposé au premier plan ; cet espace renvoie au lieu traditionnellement dévolu à l’arrivée de Marie et de Joseph, mais il est ici occupé par un groupe de docteurs en pleine discussion autour d’un livre ouvert : le système des compartiments gothiques est donc suggéré, mais éludé. Un second espace à droite est encadré, au fond, par les colonnes serrées d’une tribune fortement éclairée. Sur le fond de cette colonnade claire se détache le public de Jésus, qui l’écoute attentivement et vérifie dans un livre la validité de ce qu’il dit.

Sur la première marche de l’estrade, en bas donc, mais à équidistance des deux côtés du tableau, un sablier est installé qui mesure le temps de parole du Christ. Le sablier fait référence aux contraintes de l’exercice universitaire de la dispute : Véronèse peint à Venise, tout près de Padoue qui est alors une des universités les plus prestigieuses du monde. Le sablier fait ressortir le léger décalage du Christ vers la gauche, compensé à droite par l’arrivée de Marie, depuis la porte du fond qui désigne le point de fuite du tableau, son œil interne depuis lequel la scène se déploie. Jésus parlait, le temps s’arrête, Marie vient le chercher : le moment scénique condense les temporalités ; il les spatialise aussi.

Le doigt de Jésus pointé vers le Ciel est une innovation de la Renaissance : dans l’iconographie et plus globalement dans la culture médiévales, le Christ est le Ciel, qu’il n’a donc pas besoin d’attester. Ce doigt opère une scission entre le lieu et l’objet de la dispute, scission constitutive de l’espace scénique. Toute la composition répercute ce léger décalage : le Christ est à la colonne, comme déjà pour la Flagellation (dans la bible d’Utrecht, le Christ était la colonne) ; la parole du Christ est la parole de Dieu, mais le Christ attestant le Ciel se dissocie ainsi indirectement de lui ; le sablier est décalé par rapport à l’orateur, Marie par rapport au sablier… Enfin, l’ordonnance médiévale en demi cercle des docteurs écoutant l’enfant Jésus ne demeure visible que décalée, et paradoxalement déstructurée par la structure architecturale : les marches de la chaire au centre, la colonnade de droite, sont les pièces architecturales de l’ancienne ordonnance, mais ordonnent un espace qui n’a plus rien à voir avec elle. Le Christ parle depuis une chaire qu’encadrent deux colonnes placées au centre de l’édifice circulaire de cette étrange synagogue. Mais la chaire est vue de biais, de sorte que la symétrie des deux colonnes centrales ne se perçoit plus immédiatement, et qu’elle ne se trouvent plus d’ailleurs elles-mêmes au centre. La colonne de derrière se confond avec la colonnade en hauteur qui ouvre la circonférence de l’édifice sur l’extérieur (on distingue le ciel et les nuages entre les colonnes). Du coup la colonne de devant, placée au premier plan, seule et en pleine lumière, devient la colonne et prend une importance décisive dans la composition d’ensemble. Cette colonne, le Christ prêchant (plutôt que disputant), et la porte du fond, où se masse la foule, peuvent constituer trois centres, trois pivots possibles à partir desquels répartir les groupes de personnages et les systèmes d’articulation et d’opposition qu’ils constituent. Le milieu exact de la toile est indiqué par le sablier au pied du Christ, entre le Christ donc et la porte.

On constate le même brouillage de l’ordonnance médiévale dans la disposition des docteurs qui participent à la dispute. Tintoret maintient un groupe à gauche et un groupe à droite, de part et d’autre du Christ, mais de fait le Christ prêche devant le groupe des docteurs à droite, qui sont devenus des spectateurs, tandis que ceux de gauche, derrière lui, troublent et tentent d’empêcher la prédication. Le génie du Tintoret a consisté, à partir de cette structure différentielle simple, à généraliser la réprobation, à gauche comme à droite du Christ, et à varier les manifestations de ce refus : détournement du regard, plongée dans un livre, impassibilité, ironie… Le Christ ne sait plus où donner de la tête, il est débordé : de la main et de la jambe gauche, il indique qu’il s’adressait à son public à droite ; mais sa tête et son buste se tournent vers la gauche pour répondre à ses contradicteurs derrière lui.

Dans le texte évangélique, comme dans l’iconographie médiévale, il n’est jamais question d’approuver ou de désapprouver une parole qui serait nouvelle, mais de s’émerveiller de la maîtrise du savoir des Anciens par un enfant. Ici, ce n’est plus une docte assemblée où la parole circule à partir et autour du magister enfant ; c’est un prêche et sa contestation : d’un côté la théâtralisation d’une scène de prédication, de l’autre, le tumulte, la coulisse et le débordement d’une dispute.

Du public des docteurs spectateurs à droite se détache l’homme assis au premier plan, vêtu de bleu noir, la même couleur que celle de la tunique du Christ. À cause du jeu symétrique des couleurs, il fait figure d’opposant et émerge comme représentation d’une opinion contradictoire opposée à celle du protagoniste de la dispute : c’est lui que le Christ désigne de la main gauche tandis qu’il parle. Symétriquement, si l’on suit le regard du Christ, il s’adresse à l’homme au turban debout à gauche qui, tenant encore la main sur la poitrine dans la posture de l’orateur, vient à peine de finir de parler. Si Jésus n’est nullement assis au milieu des docteurs, comme le précise le récit de Luc et le représente l’iconographie médiévale, il n’est plus non plus en position magistrale, monologique et univoque, d’enseignement mais dans un jeu dialogique d’objections et de contadictions qui va bien au-delà de ce qu’évoque l’Évangile, « écoutant et interrogeant », audientem illos et interrogantem. Ce jeu permet à Véronèse d’inscrire le moment scénique du tableau dans une succession narrative : de gauche à droite, l’homme au turban achève son discours, le Christ lui répond et s’apprête à donner la parole à l’homme en noir assis à droite.

On sort donc du dispositif magistral médiéval, qui subsiste comme infrastructure architecturale de la scène, pour entrer dans le dispositif de la dispute moderne, fondée sur le face à face dialogique et l’équilibre des points de vue opposés. Un dispositif se défait, un autre émerge, ce qui donne l’impression d’un désordre, d’un brouillage dans la composition.

Catherine d’Alexandrie face aux philosophes

Il est vrai que Jésus dispute avec les docteurs, et non contre eux : l’épisode ne représente pas a priori le combat de deux doctrines opposées, même s’il a pu, rétrospectivement et allégoriquement, être compris et interprété comme la dispute de la nouvelle foi contre l’ancienne, et comme l’opposition de l’ancienne loi, longuement méditée par les sages, et de la nouvelle loi, immédiatement reçue par la révélation et la grâce, susceptible donc de s’incarner dans un enfant ou un très jeune homme.

Mais il ne s’agit en fait jamais d’opposer frontalement deux doctrines, deux points de vues opposés. La dispute de Catherine d’Alexandrie contre les cinquante philosophes païens réunis par l’empereur Maxence donne un exemple saisissant de ce paradoxe. L’histoire est censée se dérouler à Alexandrie au début du IVe siècle, même si la légende de Catherine n’est attestée qu’à partir du IXe siècle14. Jacques de Voragine la rapporte dans La Légende dorée. Maxence a déclenché la persécution des chrétiens à Alexandrie. Catherine, jeune princesse lettrée, se rend auprès de lui et entreprend de le convertir. Déconcerté, Maximien convoque les cinquante meilleurs « grammairiens et rhéteurs » de l’empire, qu’il invite à entendre Catherine et à la confondre par leurs arguments15. Mais c’est le contraire qui se produit : Catherine les convertit au christianisme et, du coup, les envoie au supplice.

Jacques de Voragine insiste sur le caractère paradoxal de cette dispute, à laquelle les professeurs de rhétorique convoqués daignent à peine, au début, assister, indignés d’un tel renversement des rôles :

« Ils demandèrent à l’empereur, pourquoi ils avaient été convoqués de si loin ; et César leur répondit : “Il y a parmi nous une jeune fille incomparable par son bon sens et sa prudence ; elle réfute tous les sages, et affirme que tous les dieux sont des démons. Si vous triomphez d’elle, vous retournerez chez vous comblés d’honneurs.” Alors l’un d’eux plein d’indignation répondit avec colère : “Oh ! la grande détermination d’un empereur qui, pour une discussion sans valeur avec une jeune fille, a convoqué les savants des pays les plus éloignés du monde, quand l’un de nos moindres écoliers pouvait la confondre de la façon la plus leste !” »

La dispute de sainte Catherine désigne ainsi clairement son modèle évangélique, la dispute de Jésus enfant avec les docteurs du Temple : c’est un dispositif magistral renversé, où non seulement les maîtres se trouvent temporairement placés en position de disciples, mais où l’élève vient renverser le savoir et les certitudes des maîtres.

On ne saurait trop insister sur ce point : le récit de Voragine n’oppose jamais deux discours, alors que le dispositif de la dispute suppose deux thèses, deux idéologies affrontées. La dispute est monologique, seule compte la parole de Catherine, elle seule est rapportée : ce n’est d’ailleurs pas à proprement parler à des philosophes, comme il sera dit dans les versions plus tardives de la légende, mais à des rhéteurs que Catherine est confrontée, c’est-à-dire à des techniciens du langage et du raisonnement, convoqués pour juger un exercice d’école. Et pourtant, quoique monologique, la dispute est profondément, intrinsèquement subversive : elle est l’exercice rhétorique, technique de l’école et elle est en même temps le renversement radical de cet exercice, sa subversion idéologique. La dispute met une compétence rhétorique, un jeu monologique normé, au service d’un renversement, d’une subversion, que porte le dispositif magistral renversé.

L’iconographie de la Dispute de sainte Catherine recourt aux mêmes modèles et connaît la même évolution historique que la Dispute de Jésus avec les docteurs. Il faut d’abord signaler une fresque de l’école romaine, peinte à la fin du XIIIe siècle pour l’église Sainte-Agnès-Hors-les-murs, et conservée à la Pinacothèque du Vatican16. Maximien, depuis son trône, y présente de sa main droite levée, Catherine, à gauche, aux rhéteurs, à droite. Catherine porte la main à la bouche, la parole est son arme. Le rhéteur qui s’avance face à elle, à droite, tient dans ses mains un livre, symbole du savoir mort des Païens. Ce face à face, tout à fait exceptionnel, n’est pas une représentation de la Dispute proprement dite : l’empereur séduit par Catherine est mis en avant, en position de départager deux parties aux prises. Le modèle convoqué ici est celui du jugement, que l’on retrouve par exemple dans les Jugements de Salomon.

En revanche, dans la fresque de Masolino da Panicale peinte dans la chapelle Barda Castiglioni de l’église Saint-Clément à Rome au début du XVe siècle17, le dispositif magistral est pleinement exploité. Les philosophes sont assis sur des bancs en demi cercle, leur séance est présidée par l’empereur qui siège en position de préséance, mais aussi de retrait. Cette présidence muette, ou morte, constitue la grande innovation par rapport aux Disputes de Jésus. Catherine, debout dans le demi-cercle, n’a pas de place dans le dispositif : elle est l’élément perturbateur, qui ne peut s’asseoir ni au banc des rhéteurs, ni sur le trône de Maxence, et pourtant captive, fédère toutes les attentions. Sa compétence rhétorique est signifiée par le jeu de ses mains énumérant méthodiquement ses arguments. À l’arrière-plan, à droite, par la fenêtre, Masolino a peint la séquence suivante, le supplice des philosophes convertis, que Catherine admoneste doctement tandis qu’ils périssent dans les flammes. En quelque sorte, cette fenêtre fonctionne comme une bulle : le discours de conversion de Catherine promet à ses auditeurs fascinés le martyre. Alors, dans la fenêtre-bulle, Catherine obtient la position de préséance, conduisant, dirigeant le martyre des philosophes en l’absence de Maxence. Le martyre parachève ainsi le renversement du dispositif magistral.

Dans la fresque de Bicci di Lorenzo18, peinte à peu près au même moment et conservée au musée Badini de Fiesole, Catherine fait face à l’empereur. Le dispositif, exposé latéralement et non plus frontalement, est en fait le même : l’empereur siège au centre et au-dessus des rhéteurs assis en demi cercle et tenant les livres ouverts de leur savoir éteint. Catherine s’avance un livre sous le bras et levant un doigt vers le Ciel qu’elle atteste : l’homme en vert, le sceptique, tente de l’arrêter. Pour représenter jusqu’en bas le drapé de son beau manteau rouge, l’artiste a interrompu la fabrique sur laquelle les rhéteurs du premier plan sont assis de dos. Catherine est l’interruption, elle est ce qui perturbe le dispositif magistral et, par cette perturbation, déclenche la dynamique de la dispute.

À la fin du XVe siècle, ce dispositif se défait, et la fresque du Pinturicchio19 pour la salle des Saints dans l’appartement Borgia du Vatican est un exemple saisissant de cette mutation décisive. Catherine en tunique bleue semée de croix d’or, drapée d’un manteau rouge, se détache à peine, dans la partie gauche de cette vaste composition cintrée, face au trône de Maxence entouré de sa cour : de ce côté on ne lit pas les livres, répandus ouverts sur les marches du trône. La cour de Maxence demeure fidèle à la religion de l’empereur, tandis que dans la partie droite le groupe qui lit des livres désigne les fidèles de la nouvelle religion. Le rapport au livre est donc désormais qualifié positivement.

Le demi-cercle du dispositif magistral est toujours là, mais en quelque sorte disséminé. Il n’est plus formé par les cinquante rhéteurs censés écouter Catherine, mais par la forme même de la fresque, que répercute, dans la composition, l’ordonnance architecturale du lieu. C’est en effet l’arc de Constantin, au fond et au centre de la composition, qui en quelque sorte préside à la Dispute, dont les assistants se répartissent en deux groupes latéraux. Les personnages du centre, Catherine à gauche, l’enfant au livre et le jeune homme qui rejoint les chrétiens, sont les protagonistes de la perturbation.

La Dispute n’est donc plus présidée par Maxence, l’éphémère empereur persécuteur des chrétiens, mais, symboliquement, par son successeur Constantin, vainqueur de Maxence au Pont Milvius. L’arc est surmonté d’un bœuf, emblème des Borgia, et la devise antique, « Pacis cultori », inscrite en or sur fond bleu sous le bœuf, devient le slogan politique du pape Alexandre VI. Toute la composition est d’ailleurs contaminée par la représentation de la scène politique du moment. C’est en Lucrèce Borgia, la fille du pape, que Pinturicchio a en effet peint Catherine, tandis que son éphémère mari, le bâtard Giovanni Sforza qu’elle vient d’épouser, apparaît au premier plan à gauche, en habit rouge et or d’apparat. Entre l’empereur et Catherine-Lucrèce, Pinturicchio a peint le prince Djem, coiffé du turban des Turcs : Djem, fils cadet de Mehmet II, le conquérant de Constantinople, était exilé à Rome sous la protection des Borgia, après avoir été détrôné par son frère Bajazet. Faut-il voir dans le jeune homme qui nous tourne le dos au premier plan et tend une main vers le livre qui lui est présenté, une représentation de César Borgia, fait cardinal, et que son père entendait malgré lui tourner vers la carrière ecclésiastique ?

Il est difficile d’interpréter le sens politique exact de cette fresque. Ce qui est sûr, c’est que le demi-cercle de la Dispute s’ouvre, s’élargit, et devient scène familiale et politique, qui n’est plus qu’accessoirement présidée, sur le côté, par un empereur fantoche, mais s’ordonne en revanche avec force à partir de l’arc de Constantin, lequel préfigure déjà un décor de fond de scène, avec le jeu tri- ou quadripartite des compartiments : en 1493 paraissait en effet à Lyon une édition illustrée du théâtre de Térence, où ce type de fond de scène était systématiquement utilisé20.

Dans la fresque du Pordenone pour la chapelle Sainte-Catherine de l’église Santa-Maria di Campagna, à Piacenza (1529-1530)21, l’empereur est installé en surplomb sur un balcon à droite, des spectateurs sont ajoutés au fond, tandis que sur ce qui devient la scène c’est l’effet de tumulte, d’effervescence — un vieillard consultant fébrilement un livre posé à terre, un autre à gauche tentant d’interrompre la sainte de ses deux mains ouvertes, un groupe à droite se retournant pour discuter — qui remplace l’ordonnance en demi cercle du dispositif magistral médiéval. La dramatisation de la scène défait le dispositif magistral et introduit une temporalité scénique du même ordre que celle à l’œuvre dans la Dispute de Véronèse : le vieillard de gauche, en manteau orange doublé et bordé de bleu, avançait ses arguments, Catherine lui répond en invoquant le Ciel, le vieillard de droite, en tunique et toque bleue fourbit en attendant ses arguments, qu’il énumère sur les doigts de sa main gauche. Depuis la tribune, en haut à droite, Maxence intervient lui aussi, tandis que les spectateurs au fond, bras croisés sur la poitrine, affichent leur incrédulité. Non seulement la dispute cesse d’être monologique, mais le désaccord domine : théâtralisation et dialogisation convergent vers l’expression d’une mésentente fondamentale.

L’étape suivante dans le processus d’intégration de la Dispute par le dispositif scénique est l’effacement de l’empereur Maxence : dans le dessin de Lodovico Cardi (1602-1603), conservé à Chicago22, comme dans l’esquisse de Johann Lucas Kracker (1775), qui se trouve à Budapest, Catherine est montée sur une estrade et environnée par le tumulte des rhéteurs qui lui sont opposés : à peine reconnaît-on l’empereur en haut à gauche, sous un dais dans le dessin de Cardi. A peine Catherine parle-t-elle ; elle s’expose. Derrière elle, Cardi, oubliant apparemment que Catherine fut condamnée à la roue et non au bûcher, a dessiné deux porteurs amenant les fagots qui alimenteront le feu d’ores et déjà allumé au fond. La Dispute et le martyre qui s’ensuivit fusionnent en une seule scène.

Dans l’édition de son Martyre de sainte Catherine, en 1643, Puget de la Serre fait graver cinq estampes illustrant les cinq actes de sa tragédie. Celle de l’acte IV23 représente la scène 4, où Catherine comparaît devant le philosophe Lucius en présence de l’empereur et de son épouse. Pour adapter l’histoire à la scène, Puget de la Serre a réduit les cinquantes rhéteurs à cette unique figure, qui permet l’instauration d’un face à face. Il faut comparer ce duel verbal sur les tréteaux de la scène (le dessinateur souligne la facticité théâtrale de la scène en représentant les tréteaux) avec le face à face du treizième siècle peint à fresque pour Sant’Agnese fuori le mura. L’empereur et sa femme, toujours placés au centre de la composition, non seulement ne sont pas surélevés, mais assistent en spectateurs à l’affrontement, en retrait, grâce au renfoncement que ménage le compartiment central du décor. Au 13e siècle, Maxence accueille de la main, présente Catherine ; au dix-septième, il se tourne vers elle pour manifester son intérêt. Le demi-cercle magistral subsiste architecturalement, mais de part et d’autre du tapis qui délimite l’espace restreint de la scène, c’est l’occupation des lieux qui est désormais en jeu : Le rhéteur occupe le coin arrière gauche du tapis, mais semble déjà reculer, tandis que Catherine s’avance par le milieu droit, prenant en quelque sorte possession du lieu. Cette occupation est surveillée de toutes parts : la même scène est vue de différents points de vue, point de vue des licteurs derrière le trône ; point de vue du soldat debout au premier plan à gauche, qui sert d’embrayeur visuel à la scène ; point de vue surplombant des statues en buste disposées sur la balustrade supérieure du décor.

Les premiers conciles

Sans doute la Dispute de Jésus avec les docteurs, ou la Dispute de sainte Catherine contre les cinquante meilleurs rhéteurs de l’empire romain peuvent-ils apparaître, à première vue, comme des épisodes circonstanciels dans le patrimoine culturel religieux occidental. Il n’en est pourtant rien. Le renversement du dispositif magistral qu’ils mettent en œuvre constitue le socle de la fabrique symbolique de nos sociétés.

Dans les premiers temps de l’Église, ce sont les Conciles qui fixèrent non seulement les canons du dogme mais les institutions de l’Église, qui elles-mêmes servirent de modèle aux institutions politiques laïques, ou au moins les influencèrent. Le concile est le dispositif où se décident et se transforment non seulement les articles de la foi, les prescriptions du licite et de l’illicite, mais les rapports de force politiques au sein de l’empire, puis de la société médiévale.

Or le fonctionnement du Concile, sa disposition même est celle de la Dispute et n’a donc rien à voir avec celle, judiciaire et beaucoup plus tardive, de l’Inquisition. Lorsque Arius et ses disciples sont mis en accusation et condamnés comme hérétiques, lors du premier concile de Nicée en 325, ce n’est pas à proprement parler un procès qui est intenté aux sectateurs d’une hérésie, puisque la loi est à faire, le dogme à fixer. Les plus grands théologiens du temps prennent la parole au concile et participent à cette élaboration dogmatique : même discordantes, les voix participent à la construction d’une seule Église. Les points de théologie qui sont mis en avant sont souvent extrêmement subtils et donnent l’occasion aux orateurs de déployer toute leur habileté et leur virtuosité rhétoriciennes : le concile n’est pas un procès ; l’objet avoué de ces joutes n’est ni d’accuser ni de se défendre, mais d’élaborer, d’éclaircir, de trancher collectivement tel ou tel point de doctrine. La condamnation voire l’exécution des membres de tel ou tel courant, parti, secte n’est donc en quelque sorte qu’un dommage collatéral de ce processus.

L’une des plus anciennes représentations du concile de Nicée est un dessin figurant dans une compilation de droit canon du début du IXe siècle, conservée à la bibliothèque capitulaire de Verceil, dans le Piémont24. Le concile y est présidé, sur un pied d’égalité, à gauche par l’empereur Constantin entouré de sa garde, à droite par un moine portant la tonsure, peut-être l’évêque Ossius de Cordoue, instigateur politique du concile de Nicée. Sous eux, les participants du concile, disposés en deux files parallèles, sont occupés à brûler les livres hérétiques ariens. La disposition n’est pas encore celle du demi-cercle magistral de la dispute, mais une organisation quadripartite de l’espace, fondée sur la symétrie de la gauche et de la droite (du pouvoir politique et du pouvoir théologique) et sur l’opposition du haut et du bas : en haut, Ossius indique la Bible comme seule référence, tandis qu’en bas tous les autres livres sont brûlés.

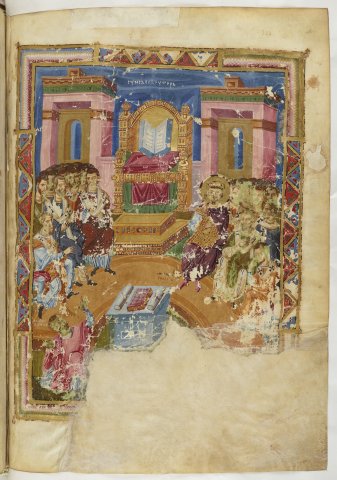

Quelques décennies plus tard, vers 880, une enluminure d’un manuscrit des Homélies de Grégoire de Naziance conservé à la bibliothèque nationale25 représente le concile de Constantinople selon une disposition toute différente : en haut au centre, présidant au concile, est installé un trône d’or sur lequel une bible est ouverte. Sous ce trône-tabernacle, les participants au concile sont assis en demi cercle, la forme du demi-cercle étant répétée au sol.

La disposition de base à partir de laquelle cette image est composée est celle du dispositif magistral, le magistère étant tenu ici par le livre posé ouvert sur le trône tabernacle. On remarque au centre du cercle des participants à la discussion conciliaire une table sur laquelle sont posés un livre et deux parchemins, contenant sans doute les formules de Nicée auxquelles les orateurs devaient probablement souscrire avant de prendre la parole. Chaque orateur vient à la table pour parler, comme un fidèle à la messe pour communier. Les orateurs ne s’opposent pas, ne se partagent pas : ils viennent à la table ; la table est le gage, la figure de cette communion monologique continuée.

Malheureusement, la partie inférieure du manuscrit est très abîmée : il est possible qu’en bas à gauche soient figurés Marcien de Lampsaque et Eleusius de Cyzique, chefs de file des opposants, quittant le concile. En haut à droite, Grégoire de Naziance, chef de file des partisans de Nicée, tout juste nommé évêque de Constantinople par Théodose contre son prédécesseur arien, est reconnaissable à son auréole. Mais il ne préside pas. Comme dans les représentations de Jésus parmi les docteurs, on assiste à un renversement du dispositif magistral, mais d’une autre manière : ce n’est pas le rapport des élèves et des maîtres qui est inversé, mais le rapport des disputants et du livre. Le livre n’est pas l’instrument de la Dispute, mais la Dispute — l’instrument du Livre. La Dispute produit la loi de l’Église sous le magistère du Livre.

Une enluminure du quinzième siècle représentant le concile de Nicée26 témoigne ensuite de la contamination du dispositif magistral par le jeu scénique. À gauche, la salle du concile est présidée, au fond et au centre, par l’empereur Constantin brandissant l’épée de justice. À partir de son trône, les participants sont disposés en demi cercle. Au premier plan, nous retrouvons la table-coffre, avec encrier, plume et registre, sur laquelle le secrétaire (Ossius de Cordoue?) consigne les débats. Aux mitres des évêques à gauche s’opposent les bonnets des hérériques à droite : déjà ce sont deux partis affrontés, non plus assis pour partager, élaborer des connaissances et des lois, mais affrontés face à face, discours contre discours, de part et d’autre du médiateur qui mesure et distribue la parole. Les deux rangs ne sont cependant symétriques qu’en apparence. Les évêques, placés à la droite de l’empereur, occupent l’intérieur de l’église, tandis que les Ariens, placés à sa gauche, se trouvent de fait du côté de la sortie, qu’on aperçoit au fond à droite. Enfin, hors de l’église, opposé à droite à l’espace magistral de la dispute, l’espace du réel donne la sanction du débat : c’est la mort ignominieuse de l’évêque hérétique Arius, qui avait semé la discorde à Nicée, et dont un diable attrape l’âme au moment où, assis aux latrines, il la voit s’échapper de son front.

Dans le même manuscrit, l’enluminure du concile de Séleucie27 obéit au même principe : tandis que saint Hilaire de Poitiers, reconnaissable à son auréole, assis au centre du demi-cercle magistral, récite dans un phylactère le psaume 24, Domini est terra et plenitudo, le commissaire de l’empereur Constance, Léonas, prend congé au deuxième jour pour courir favoriser les Ariens auprès de son maître. À droite, hors de l’église, il reçoit la sanction de ses manœuvres séditieuses en mourant damné, ayant abandonné la croix pastorale et le panier.

Ce jeu différentiel entre l’espace magistral et le réel peut être mis en relation avec l’entrée de Marie et de Joseph au Temple, dans les Disputes de Jésus avec les docteurs. Cette entrée, à la fin du Moyen Âge, se matérialise par le ménagement d’un compartiment à gauche, souvent séparé du lieu de la dispute par une colonne28.

Dans l’iconographie orientale, la représentation des conciles jour un rôle identitaire important : elle affirme la continuité et la présence historique de l’Église. La fresque du monastère de Suméla29, dans l’empire de Trébizonde (actuellement au nord est de la Turquie), représente au XIVe siècle le concile de Nicée comme une communion des saints dans l’enceinte fortifiée de la ville. Sous la présidence de Constantin et, à sa gauche, d’Ossius de Cordoue, les évêques sont disposés en demi cercle et entendent les orateurs disputer près de la petite table centrale30, où une bible est ouverte. En vert, portant un bonnet noir sans auréole, il faut reconnaître Arius débattant avec Eustathe d’Antioche, son adversaire le plus ardent. Derrière les saints, en haut de la fresque, en deux masses sombres et compactes, la masse des moines constitue le corps de l’Église, auquel il faut identifier l’espace fortifié du concile. Le demi-cercle magistral définit la dispute comme le corps social même du monde, comme ce qui constitue le lien social.

Les réveils nationaux des Balkans à partir du XVIIIe siècle donnent lieu à un renouveau de la peinture religieuse, et l’on voit apparaître de nouvelles représentations des conciles, comme dans les fresques du monastère Stavropoleos de Bucarest, qui datent de 172431. La fresque du concile de Nicée oppose bien deux groupes de part et d’autre de Constantin, lui-même appuyé d’une puissante armée dont ne sont visibles que les casques et les lances. Mais ces groupes sont indistinctement des grappes de saints, tenant ensemble le bandeau où s’inscrit le symbole de Nicée, le Credo : Πιστεύω εἶς ἔνα Θεὸν, Πατέρα, Παντοκράτορα… Le concile constitue et désigne la communauté ; sa représentation enveloppe le fidèle dans la sécurité et dans la force de l’appartenance à cette communauté. La dispute devient alors cet enveloppement.

Au monastère de Rila, en Bulgarie, la coupole des conciles32, peinte entre 1834 et 1837 par Dimitar Zograf dans l’exonarthex du catholicon de la Nativité, dispose la représentation naïve des disputes les plus acharnées autour du Christ Pantocrator, qui résume et incarne la doctrine vivante de l’Église. Les disputes des conciles sont l’image de l’Église militante et constituent les piliers sur lesquels la figure du Christ est assise. La fresque du premier concile de Nicée33 (325) met en scène la communauté des premiers Pères de l’Église, éclairée par le Saint Esprit et entourant la table de communion où se trouve la Bible, sous les auspices de Constantin, qui siège dans un trône tabernacle lui-même allégorique de l’Église. La dispute est bien unanime ici… De même, juste en dessous du Christ, la fresque du deuxième concile de Nicée (787) qui condamna l’iconoclasme déploie les fastes du couple impérial formé par Irène et par son fils Constantin VI, devant la table où sont déposés les deux emblèmes de l’orthodoxie restaurée, la croix et l’icône34. De part et d’autre de cette représentation triomphante, tous les patriarches sont des saints. À l’opposé, la fresque du deuxième concile de Constantinople (553) met en avant un hérétique nestorien à qui le Diable susurre à l’oreille les doctrines d’Origène35, et le concile de Chalcédoine (451) assiste à la sortie de deux partisans de la doctrine monophysite, Eutychès et Dioscore, que les diables aveuglent et tourmentent36. Mais ces représentations de l’hérésie ne sont pas plus dialogiques. Seule la fresque du concile d’Éphèse (431) oppose Nestorius d’Antioche à gauche, chevauché par un diable, à Cyrille, patriarche d’Alexandrie, debout au pied du trône de Théodose II et combattant la thèse de la dissociation hypostatique37. Nestorius contre Cyrille, livre contre livre, affrontent-ils deux discours, ou bien l’hérétique est-il plutôt circonvenu et défait ?

Réforme et Contre-Réforme

Au début du XVe siècle, le concile de Constance, à l’issue duquel Jean Hus et Jérôme de Prague furent condamnés pour hérésie et exécutés, est en quelque sorte le dernier concile avant la Réforme. Un dessin dans la Chronique du Concile de Constance d’Ulrich von Richental38 illustre les premières séances qui marquèrent l’ouverture du concile. Les docteurs en bas, les évêques et les cardinaux au-dessus d’eux et l’antipape Jean XXIII (partie gauche, en haut à droite) siègent dans la cathédrale de Constance, pendant la messe et en son lieu. L’empereur Sigismond n’est pas représenté : nous sommes bien au tout début du concile, avant son arrivée le 24 décembre 1414. Jean XXIII est arrivé à Constance le 28 octobre. Le jour de la Toussaint, le cardinal Zabarella, célèbre jurisconsulte, monte en chaire (en haut à gauche) et déclare que le concile commencé à Pise est transféré à Constance. Son rang de cardinal est reconnaissable à son habit rouge. À droite, à la fois dans le même lieu et lors de la séance suivante du 5 novembre, Jean de Verceil, procureur général de Cluny (en haut à droite, en habit de bénédictin), fait un sermon annonçant le programme du concile. La disposition est toujours celle du dispositif magistral en demi cercle, que le pape, qui va être déposé, ne préside plus exactement. Mais surtout, l’étrange porte ouverte en bas sur une lacune, sur le hiatus du chronotope (entre 28 octobre et 5 novembre, entre marge hors image et Vierge à l’enfant sur un pilier), pose le problème de l’articulation de la Dispute au Réel, tandis que, discrets et presque timides derrière la palissade de bois, les quelques paysans qui assistent au concile font apparaître une instance jusque-là absente de ce type de représentation : le public…

La première grande dispute protestante est la Dispute de Leipzig, qui opposa du 27 juin au 16 juillet 1519 Martin Luther au docteur Johann Eck, vice-chancelier de l’université d’Ingolstat, dans la grande salle du château de Pleissenbourg. Dispute et prêche ne sont toujours pas nettement différenciés : c’est pour prêcher que Luther avait été invité par le duc de Poméranie ; mais c’est dans un lieu non consacré que se tint la Dispute. Eck accusa Luther d’hérésie hussite : le lien avec le concile de Constance, qui avait rétabli l’unité de l’Église au prix de la condamnation de Jean Hus et de Jérôme de Prague, était donc dans tous les esprits. Nous ne disposons d’aucune représentation contemporaine de cette Dispute. La gravure de Gustav König, publiée à Londres dans The life of Martin Luther the German reformer, in fifty pictures, date de 185339. Elle oppose Eck à Luther face à face, émergeant du tumulte des docteurs assis et accroupis, sur fond d’un public attentif, selon un dispositif totalement anachronique : la représentation de la dispute comme tumulte, et comme tumulte auquel assiste un public, est liée à l’attraction du modèle scénique, qui ne se développe que progressivement au cours du XVIe siècle. Nous l’avons vue à l’œuvre dans la Dispute de sainte Catherine du Pordenone (A9118) et dans le Jésus parmi les docteurs de Véronèse (A9049). Le duc de Poméranie, qui préside aux débats dans son château, est bien assis au centre et sous un dais. Mais il apparaît comme écrasé par les deux orateurs affrontés debout, et noyé dans le tumulte par l’homme qui le surplombe, le coude appuyé sur son fauteuil, peut-être Carlstadt, qui secondait Eck dans la Dispute. D’inspiration protestante, la gravure met en valeur Luther, à droite, légèrement surélevé par rapport à Eck, à gauche. Luther parle, Eck écoute ; Luther est prêt à sortir de derrière son pupitre, quand Eck est barricadé derrière le sien. Mais Luther ne triomphe qu’à la condition d’une reconnaissance de l’égalité des deux paroles, des deux points de vues, d’une tolérance de cette égalité. La représentation d’un tel dialogue politique est totalement anachronique.

Pour les Disputes suisses, nous possédons une iconographie contemporaine. Par exemple la dispute de Bade, arrêtée par la Diète de la Confédération helvétique en 1526, a fait l’objet d’une aquarelle40. Le même docteur Johann Eck d’Inglostadt y défendait la cause de l’Église romaine contre Œcolampade, qui représentait les thèses de Zwingli. Merle d’Aubigné décrit ainsi la rencontre :

« Eck et Faber, accompagnés de prélats, de magistrats, de docteurs, couverts de vêtements de damas et de soie, et parés d’anneaux, de chaînes et de croix, se rendirent dans l’église. Eck monta fièrement dans une chaire magnifiquement ornée, tandis que l’humble Œcolampade, chétivement vêtu, dut se mettre en face de son superbe adversaire sur un tréteau grossièrement travaillé. » (Merle d’Aubigné, Histoire de la réformation du XVIe siècle, Paris, C. Meyrueis, 1860-1862, III, 11, 13, p. 34441.)