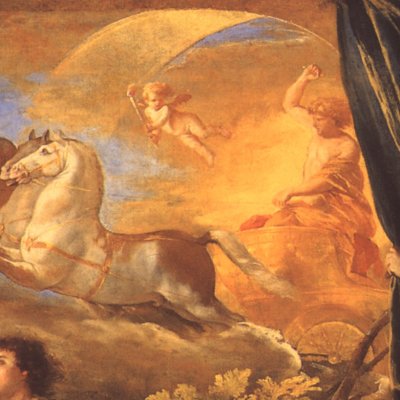

Acis et Galatée - Poussin

Dans sa préface au théâtre de Baudelaire, Roland Barthes définit la théâtralité comme « le théâtre moins le texte »1, c’est-à-dire comme l’expansion, la transposition en dehors du genre théâtral d’un dispositif et d’une présence, d’une intensité propres au théâtre.

Dans la peinture d’histoire classique, la théâtralité se manifeste d’abord de façon très matérielle par la délimitation sur la toile d’un espace proprement scénique, par l’isolation d’un lieu où l’œil du spectateur est censé venir focaliser son attention, par la concentration sur une surface restreinte d’un maximum de sens.

Mais il y a plus : la scène que représente le peintre sur la toile n’apparaît théâtrale au spectateur que parce qu’elle excède le décodage ordinaire, parce qu’elle en rajoute par rapport à ce qu’exigeait le sujet, parce que le dispositif visuel offre à la satisfaction du regard un supplément de présence, un excédent sémiotique, un débordement du cadre rhétorique de la représentation. La théâtralité dans la peinture suppose donc non seulement l’instauration d’un dispositif fétichiste sur la toile, mais encore le débordement de ce dispositif.

Précisément parce qu’elle se définit d’emblée comme constitution extra-textuelle du sens, la théâtralité accentue dans la peinture ce qui fait sens en dehors de la relation, imposée par le classicisme, de la peinture d’histoire à un texte-source renfermant son signifié. Elle organise ainsi dans la toile une structure seconde qui déborde l’ordre symbolique, le fait vaciller, voire le dédouble. Un message spécifiquement visuel tend à s’y dessiner. Le phénomène de la théâtralité est alors amené à jouer un rôle décisif dans le passage qui s’opère au dix-huitième siècle d’une peinture textuelle où le sujet d’histoire est donné à déchiffrer et à se remémorer devant la toile, que le spectateur lit, à une peinture visuelle dont le sens et la structure se construisent de façon autonome dans la toile, selon une logique différente de celle du texte, livrant au spectateur du sens à regarder et non plus à lire.

La théâtralité joue un rôle décisif de transition dans cette mutation historique. Elle apparaît aux peintres comme le moyen de se débarrasser formellement de la peinture textuelle sans en abandonner le contenu. Nous montrerons donc comment, chez Poussin, la théâtralité joue le rôle de supplément dans un espace encore massivement organisé autour du jeu entre signifiant et signifié et de la barre sémiotique qui les articule et les sépare. Nous analyserons ensuite l’usage que Greuze fait de Poussin en montrant comment l’avènement d’une théâtralité totale marque l’effondrement de celle-ci.

I. Poussin et la logique du supplément

On remarque dans une série de tableaux de la jeunesse romaine de Poussin un même dispositif, un rideau isolant une scène à l’intérieur de la toile, divisant l’espace de la représentation pour aboutir à une structure compartimentée.

Les peintures à rideaux

Dans La Mort de Germanicus2, l’épais rideau bleu jeté derrière le lit du mourant circonscrit dans l’intérieur d’une vaste architecture de pierre le lieu de la cristallisation dramatique, la tache blanche de l’oreiller et de la tunique du mourant depuis laquelle sont, seront ou ont été proférées les paroles rapportées par Tacite3, qui constituent le sujet du tableau : en substance, que ses compagnons d’armes, à gauche, vengent Germanicus de Tibère ; mais que sa femme, à droite, se soumette en silence aux vicissitudes de la fortune.

Dans Acis et Galatée4, le rideau rouge orangé qui protège les deux amants de la curiosité jalouse du cyclope amoureux ne se contente pas de focaliser dans la peinture le lieu de l’action théâtrale, à nouveau jonché de blanc. Il joue lui-même un rôle dramatique, puisqu’il permet de représenter simultanément la tristesse de Polyphème, jouant seul sur son rocher un air mélancolique à la flûte de Pan, et le baiser sensuel et rêveur de la néréide et du berger, dont la consommation gourmande est figurée par l’épaisseur charnue des lèvres de Galatée. Que les putti lâchent le rideau et l’abandon du cyclope se changera en violence meurtrière. L’exhibition théâtrale du baiser ne tient qu’à l’empêchement de ce regard, le suspens dramatique se confond avec le suspens du rideau.

Le rideau orange qui sert de dais à Mars et Vénus5 n’empêche pas, quant à lui, la nymphe et le dieu fleuve de contempler la scène. Aidée de ses putti, la déesse désarme son amant. Les angelots achèvent de circonscrire l’espace circulaire et clos qu’esquissait le dais, enfermant Mars dans une prison amoureuse où, fasciné par les yeux de Vénus, il est défait, jusqu’à en perdre le sexe. Point de drap blanc ici, mais la blancheur du corps de Vénus fait tache et fixe l’œil.

Dans Diane et Endymion6, le rideau bleu-vert que tire à droite la Nuit reprend une fonction séparatrice et dramatique : il isole l’avant du tableau, la fin de la nuit qui oblige Diane à se séparer du berger Endymion qu’elle aime et qui, fâché de son départ, lui demande l’immortalité. L’arrière du tableau représente le début du jour, où Apollon, le frère de Diane, s’élance dans le ciel sur le char du soleil, précédé de l’aurore qui sème l’air de roses et éclairant un homme endormi, dieu Sommeil ou compagnon d’Endymion. Plus encore que dans Acis et Galatée, le rideau remplit ici une fonction limite puisqu’il s’ouvre, c’est-à-dire tout à la fois qu’il abolit la frontière qui permettait la scène et qu’il permet sa représentation. En effet, Diane ne peut se manifester aux mortels que la nuit. Mais le peintre a besoin de la lumière d’Apollon pour produire l’image de ses amours nocturnes.

Citons encore un des premiers tableaux de Poussin, Céphale et l’Aurore7, également situé dans la nuit. Les Heures à gauche descendent de leur char pour venir arracher Aurore aux bras de Céphale car la nuit s’achève. Le couple amoureux, comme Acis et Galatée, comme Mars et Vénus, est protégé, entouré, isolé par un vaste rideau beige orangé sur lequel se détache le chemisier blanc de l’Aurore. Deux putti qui observent les adieux maussades de Céphale par dessus le rideau marquent, par leurs regards indiscrets la frontière qu’ils transgressent, le seuil de la scène qu’ils franchissent.

On pourrait peut-être ajouter à cette liste quelques bacchanales pures à rideaux. Mais le dispositif n’y est jamais aussi explicite, et pour cause : le rituel du banquet n’est pas celui du théâtre, et l’exhibition d’une scène n’a rien à voir avec le débordement général de l’ivresse. Ajoutons qu’au-delà de 1630, c’est-à-dire avant même le voyage à Paris (1640-1642), ce type de dispositif disparaît dans la peinture de Poussin. En dehors de l’espace matériel qu’il délimite, quelle fonction symbolique le rideau joue-t-il dans ces peintures ? A quoi tient, au-delà de la scène géométrale, la théâtralité de ces représentations ?

Nous avons déjà remarqué que le rideau ne se contentait pas de désigner la scène ; qu’il avait également une fonction protectrice ; qu’il abritait du regard de Polyphème dans Acis et Galatée, de la lumière du jour dans Diane et Endymion ; qu’il enveloppait le couple amoureux de son écrin maternel dans Mars et Vénus ou dans Céphale et l’Aurore. Ainsi se distingue sur la toile un lieu protégé et un lieu exposé, un lieu où l’exhibition est réglée et un lieu où elle se désordonne.

L’espace clivé d’Acis et Galatée

Cette répartition est particulièrement claire dans Acis et Galatée où la toile, coupée en deux verticalement par les deux putti en vol et le triton qui souffle dans sa trompe marine, distingue à gauche un espace où le rideau constitue la barre sémiotique, matérialise le signe dans sa coupure interne : en haut, le chant du signifiant est soufflé par Polyphème ; en bas, les personnages titres du tableau en désignent le signifié. A cet espace hautement sémiotisé de la gauche s’oppose l’espace de droite, bacchanale supplémentaire et gratuite où le désir, qu’aucune sémiotisation n’ordonne, s’exhibe en désordre8 : le bleu du drap de la néréide qu’un triton étreint sous les cuisses rappelle celui sur lequel les amants interdits, si sages en comparaison, sont assis à gauche. Mais il n’étale plus sur le sol l’espace d’une scène ; il joue les voluptueux déshabillés, il se fétichise en instrument du désir. L’espace réglé est devenu non-espace où miroitent les objets chatoyants d’une pulsion scopique sollicitée à l’état brut : abject serpentement gris des dauphins du premier plan, miroitement noir du ressac sur les rochers, flottement du drap bleu qui s’assombrit sur la droite jusqu’à la chevelure piquée d’argent du triton barbu, tout dans cette partie tumultueuse de la toile dissout le regard, éparpille l’attention, fascine et déroute, jusqu’à cette chèvre aux cornes luisantes qui fait la jonction des deux lieux incommunicables et dont le regard obtus transgresse seul la protection du rideau. Absurdement égarée du troupeau de Polyphème sur les rocheux rivages où rien ne pousse, indiscrète et obtuse, la chèvre figure pourtant le spectateur par le regard du dehors qu’elle fixe sur la scène, dont elle manifeste et révèle la théâtralité. L’ordre symbolique que figure le dispositif géométral du rideau ne s’accomplit donc que par le détour imaginaire de la droite, dont la puissance pulsionnelle supplée les béances de l’espace sémiotisé, le désir frustré du cyclope, la mort promise à Acis et sa métamorphose ultime en eau9. Le déchaînement imaginaire de la bacchanale à droite pallie l’impuissance symbolique à gauche, et cet équilibre se noue à l’intersection de toutes les lignes de la composition, aux pieds de la chèvre venue contourner la barre sémiotique du rideau, cristalliser et constituer par son effraction l’espace clos de la scène théâtrale et le regard du spectateur que seule cette effraction peut réaliser. Ce que nous voyons de l’étreinte d’Acis et Galatée, nul ne le devrait voir : la peinture théâtrale, en exhibant le signifié sur la scène de la représentation, transgresse l’interdit symbolique du regard, contourne ce voile nécessaire qui soustrait à la vue la face de Dieu et le coït du Père. Mais cette transgression est incomplète, ce contournement inachevé : in extremis, Galatée rajuste la tunique orange d’Acis, déroutant le regard du sexe vers son doigt pointé, substituant à la fonction du phallus (le pénis est pourtant visible, quoique dans l’ombre) la fonction monstrative du geste qui tout à la fois désigne et recouvre, guide le regard et dérobe l’objet. Ce que la théâtralité montre avec bruit et éclat, cette scène interdite qui s’exhibe devant nous, apparaît donc décalé par rapport à l’objet premier de la peinture : la théâtralité supplée la fonction du phallus, se superpose à elle et détourne la pulsion scopique du sexe tendu vers le doigt pointé. La théâtralité accomplit ainsi la jonction entre deux ordres symboliques incompatibles : si elle fonde son dispositif sur cet ordre de l’écriture par lequel la peinture se donne à lire en fonction de son sujet mythologique et même plus précisément du texte d’Ovide dont elle s’inspire, c’est pour détourner l’ordre de l’écriture en ordre du visuel, où la scène primitive jouée par le mythe devient scène d’effraction et de semi-transgression, en un mot scène d’exposition.

Ce détournement n’a rien à voir avec une simple transposition d’un genre dans un autre, ni même d’un support écrit sur un support visuel. Ce n’est pas du passage d’Ovide à Poussin qu’il s’agit ici, mais de la mise en scène, dans la peinture même de Poussin, d’un changement radical de civilisation, d’une révolution médiologique. Tout ici est encore contrôlé par un rituel séculaire de la peinture qui ne se donne pas à voir au sens moderne du mot mais à lire, à décoder pour en restituer l’histoire, le sujet. Pourtant ce rituel arrive ici à sa limite ; il exacerbe l’organisation sémiotique qui le manifeste sur la toile, il met en scène non pas encore la faillite du signifié, mais son vacillement, son dédoublement, cet écart du sexe dans l’ombre au doigt de Galatée. Point de théâtralité sans cet écart ; que l’écart se creuse et le dispositif théâtral s’effondre.

La fonction du manque dans l’espace sémiotique de Mars et Vénus

Dans Mars et Vénus, on remarque la même séparation verticale entre la scène proprement dite à gauche et son supplément imaginaire à droite. Au couple théâtral formé par Mars et par Vénus répondent les postures alanguies d’une nymphe et d’un dieu fleuve spectateurs. Au déchaînement libidinal, Poussin a préféré ici l’évocation du repos après la jouissance satisfaite, une sorte de bacchanale repue qui contraste avec la flambée du désir chez les amants divins. La peinture focalise l’attention du spectateur sur le regard qu’ils échangent, le déroutant du pubis de Mars, où Eric Zafran distingue au microscope la virtualité subtilement indiquée d’un pénis10 que l’œil commun est bien en peine d’apercevoir. Les ravages du temps semblent difficiles à invoquer si l’on considère la position féminine de Mars désarmé, ses larges hanches, ses cuisses écartées, sa poitrine imberbe et généreuse, le mouvement affecté de sa jambe et de sa main gauches, qui suscitent le malaise et obligent l’œil du spectateur à remonter vers l’échange amoureux des regards. Ce vacillement du signifié répète l’écart théâtral d’Acis et Galatée et permet que l’organisation sémiotique de la peinture, fondée sur l’écrit, sur le sujet mythologique, bascule en organisation symbolique fondée sur le visuel et animée par la pulsion scopique.

Le rideau ne joue pas ici le rôle de barre sémiotique, même si le feuillage qui le déborde en figure le dispositif atténué. Le compartimentage de la toile a été simplifié : Poussin a en quelque sorte concentré dans un même espace le regard de Polyphème et la jouissance des tritons. Les deux personnages de droite sont à la fois spectateurs et exposés, à la fois regards indiscrets et corps repus. Du coup, le désordre change de camp : c’est le lieu de la scène où Mars est défait qui apparaît comme l’espace déréglé de l’exhibition, tandis que les deux spectateurs, symétriquement disposés, que le corps de la nymphe reflété dans l’eau offrent au regard une structure stable et close, un supplément serein où se reposer de ce qui dans le jeu théâtral manque et inquiète.

Punctum et entrelacs du regard dans Diane et Endymion

Mais c’est peut-être dans Diane et Endymion que la dramaturgie baroque se manifeste dans sa plus éclatante théâtralité. Le char d’Apollon qui s’élance depuis l’arrière-scène, spectaculairement ouverte aux regards par le rideau tiré, rappelle les machineries de la scène et le principe pré-classique de sa compartimentation.

Toute la subtilité de la composition tient à la confusion de la hauteur et de la profondeur, que permettent les conventions de la perspective albertienne. Si l’espace géométral se constitue horizontalement d’une avant et d’une arrière-scène, l’espace symbolique reproduit la division verticale déjà opérante dans Acis et Galatée entre l’épiphanie lumineuse du signifiant en haut et le vacillement suspendu du signifié en bas, l’intense échange des regards étant promis à se défaire à l’arrivée d’Apollon. La barre sémiotique du rideau qui se lève est prolongée par le nuage sur lequel galopent les chevaux de l’attelage. Si aucune bacchanale ici ne déborde ni ne supplée le travail du manque qu’indique la flèche pointée de Diane sur la scène théâtrale, le débordement est représenté de façon dynamique par la composition triangulaire qui conjoint et articule Diane à Apollon, le croissant qui la désigne à son front se superposant au sabot de l’un des chevaux11. Diane transgresse et franchit la barre sémiotique ; son drapé jaune d’or la rattache à l’univers supérieur du signifiant, dont elle porte l’uniforme. Bien qu’aucun jeté de tissu ne délimite l’espace de la scène, le talus au centre, la dénivellation par derrière et peut-être un cours d’eau en arrêtent le contour, tandis que la canne d’Endymion qui se recourbe au premier plan semble indiquer par son ombre que le sol se recourbe lui aussi, comme arrêté au devant de la rampe. A la jonction des deux espaces, l’homme endormi nous fait face, figurant parodiquement notre regard, comme la chèvre de Polyphème. Les deux enfants allongés aux pieds de la Nuit ailée qui tire le rideau sont le Sommeil et la Mort. Placé dans la position symétrique du berger endormi, l’enfant sans tête à la tunique rouge désignerait plutôt le Sommeil, tandis que l’autre, au premier plan, avec son drap de linceul, pourrait figurer la Mort.

Curieux dispositif que cette jambe droite du bambin assoupi qui semble sortir de son genou gauche articulé au pied droit de la Nuit… L’œil du psychanalyste n’y verrait-il pas l’assemblage à demi fortuit d’un phallus et ce jeu d’anamorphose si caractéristique de l’écran par lequel le regard capte l’image12 ? Le trouble qui point le spectateur devant cette Mort décentrée qu’un autre regard identifie en supplément à un phallus incomplet dont le pied de la Nuit fournirait le testicule manquant n’est-il pas le même trouble qui le conduisait à éviter la posture féminine de Mars ? La cristallisation visuelle qui s’opère ici manifeste l’ambiguïté du punctum tel que Barthes le définissait dans La Chambre claire13 : configuration totalement accidentelle et subjective, effet presque délirant du fétichisme du spectateur, le punctum se légitime pourtant de ce qu’il se retrouve d’œuvre en œuvre, d’image en image, suscitant le même malaise. Il est, chez Poussin, le lieu de l’ambiguïté et de la défaillance du désir, le contrepoint de l’exhibition théâtrale, ce qui la mine du dehors : le regard obtus de la chèvre ; l’œil narquois du Fleuve posé sur l’impuissance de Mars ; ici, la somnolence phallique de la Mort dans les jupes de la Nuit, parodiant l’articulation du croissant de Diane et du ciel par un jeu de pieds grivois.

Le dispositif du tableau se révèle alors dans son double jeu de diagonales : depuis la gauche vers la droite, la diagonale descendante oppose deux systèmes d’articulation ; la diagonale montante fait contraster deux mises en scène. En effet, à l’articulation en haut à gauche de Diane et d’Apollon par le croissant qui, au front de la chasseresse, se superpose au sabot de l’un des chevaux solaires répond en bas à droite la même hétérogénéité constitutive du regard, l’assemblage de la Mort et du phallus, le [-f] lacanien. D’autre part, à la mise en scène du signifié en bas à gauche, les adieux de Diane et d’Endymion, répond l’entrée en scène du signifiant, le jaillissement d’Apollon depuis l’arrière scène, derrière le rideau, en haut à droite. L’espace de la représentation se tend ainsi à ses quatre coins, tandis que le centre de la toile s’évide, occupé par cinq moutons en déroute, vidé. La diagonale scénique constitue le jeu entre signifiant et signifié ; elle sémiotise l’espace. La diagonale articulatoire déborde ce jeu, tout en se confondant géométralement avec la barre sémiotique. Nous avons vu comment Diane faisait entrer du signifiant dans le signifié et comment, par ailleurs, le putto endormi entre les pieds de la Nuit figurait ce qui, dans le regard, est irréductible à la structure géométrale de l’espace : il est cet objet anamorphique qui manifeste au devant de la toile le jaillissement de la pulsion scopique.

Ce qui fait ici la difficulté de l’interprétation, c’est que l’espace théâtral sémiotiquement ordonné et le lieu de la satisfaction visuelle par laquelle se joue la dialectique du manque et du supplément, au lieu d’être nettement séparés entre la droite et la gauche du tableau, comme dans Acis et Galatée ou dans Mars et Vénus, sont ici entrelacés en chiasme : Poussin s’achemine vers une nouvelle conception de l’espace, non plus compartimenté à la manière de la scène baroque, mais unifié par la perspective albertienne, comme dans le théâtre à l’italienne14.

Les écrans de La Mort de Germanicus

Avant d’en venir aux tableaux centrés et aux espaces perspectifs unifiés du Poussin vieillissant, nous voudrions revenir au tableau qui constitue peut-être le point de départ de tous ceux que nous avons jusqu’ici analysés : La Mort de Germanicus, l’un des plus célèbres tableaux de Poussin, est aussi l’un des plus nettement théâtraux, parce que non seulement le dispositif du rideau y est présent, mais que le sujet même tel que Tacite le raconte constitue en soi un argument de tragédie. La Mort de Germanicus a, pour cette raison peut-être, été accueillie par ses spectateurs à la fois comme exemple de vertu et comme exemple de peinture, pour être imitée par Greuze, par David, puis carrément copiée par Géricault et par Gustave Moreau, sans parler de la circulation des gravures.

L’espace architectural où la scène est figurée pose déjà un problème : à première vue, on distingue le côté gauche, où la profondeur de la perspective est marquée par l’emboîtement de trois arcades, du côté droit, où l’œil est arrêté non seulement par le rideau bleu, mais par le mur de pierre auquel il semble plus ou moins attaché. L’espace serait donc scindé, compartimenté, comme dans les tableaux mythologiques que nous envisagions plus haut. Pourtant, à y bien regarder, la perspective de droite n’est bouchée que par un artifice de la disposition générale qui place le pilier central devant l’ouverture de droite du second et a fortiori du troisième plan. L’obstruction n’est pas totale : Poussin a malgré tout figuré l’arcade naissante du second plan. L’espace architectural s’avère donc en fait être un espace homogène de trois fois trois arcades ; la profondeur de la salle est la même partout ; seul le choix de l’angle de vue par le peintre masque la profondeur à droite et donne l’impression d’une architecture dissymétrique.

Du coup, on peut se demander à quoi tient le rideau, dont on remarque qu’il ne descend pas, en bas à droite, jusque par terre. Ainsi se manifeste et se trahit sa fonction d’écran : en bloquant la perspective, en flottant insolemment au devant de l’espace géométral, le rideau fait écran au cheminement de l’œil et constitue par là le champ du regard, à l’intérieur duquel la scène pourra se jouer. Le rideau cristallise un devant de scène, le lieu où se joue le message symbolique, tandis que le réel (désir brut dans Acis et Galatée, nature dans Mars et Vénus, architecture dans La Mort de Germanicus) est diffracté à la marge, au dehors. La théâtralité s’isole au cœur du réel : le rideau de la peinture n’est pas le rideau de la salle de spectacle moderne, qui cache la scène ; il est le rideau du regard baroque qui, derrière, manifeste que c’est là devant que le rituel théâtral se joue, que c’est là qu’il faut regarder.

Devant le rideau, donc, se circonscrit l’espace sémiotique où se joue la scène théâtrale. Dans cet espace, on distingue trois parties : à gauche, la troupe tumultueuse et bigarrée des soldats déborde le rideau ; repoussé du centre sur la droite, Germanicus mourant émerge du drap et de son vêtement blanc ; à droite, Agrippine entourée de trois enfants et d’une suivante se cache le visage de la main droite. Le buste et la jambe d’Agrippine, articulés à la jambe, à la cuirasse et au bras levé du soldat central, dessinent un V qui articule les parties de gauche et de droite, dont les couleurs vives, saturées, contrastent non seulement avec le blanc qui entoure Germanicus, mais avec le faire du peintre à cet endroit, dont le flou et l’indécision tranchent avec le dessin net et ferme de tous les autres personnages. On voit donc se dessiner un système différentiel opposant le signifiant, Germanicus prononçant ou venant de prononcer les paroles de Tacite, et le signifié, les soldats et la jeune femme réagissant à ces paroles. Germanicus figure l’énonciation ; il est la source du texte qui structure cette peinture. Agrippine et les compagnons d’armes figurent l’énoncé ; ils miment le contenu du texte, l’injonction aux uns de venger le héros trahi, à l’autre de se faire oublier et d’accepter en silence les revers de sa fortune. Cependant, tout l’intérêt du dispositif tient d’une part à ce V qui figure la barre sémiotique sous une forme brisée, d’autre part au débordement de la scène par ce qui justement la constitue, la réaction des officiers de Germanicus.

Quant à la fonction d’écran constitutive du regard, elle est redoublée en plusieurs points du tableau : les deux principaux personnages affrontés aux paroles de Germanicus soustraient leurs yeux à notre regard. Agrippine est masquée par sa main et par son mouchoir ; l’homme à la cuirasse dorée est dissimulé par son bras levé, attestant les dieux qu’il accomplirait la vengeance. Il y a quelque chose de paradoxal, et même d’irritant, de frustrant à ces regards soustraits : n’est-ce pas justement les réactions à la mort de Germanicus que le tableau se proposait de montrer ? Les visages d’Agrippine et de l’homme au serment ne constituent-ils pas précisément le signifié de la scène, le moyen de représenter ce que Germanicus dit ? En masquant ces deux expressions clefs, Poussin marque bien que ce que je veux voir dans la peinture, la peinture ne me le montre jamais, m’obligeant toujours à un regard indirect, décalé15.

Contrairement à l’acteur16, le peintre ne s’exhibe pas devant son spectateur : ce n’est pas la monstration, mais bien la soustraction, le déjouement qui organisent la théâtralité picturale. Par cette soustraction, le caractère fondamentalement irreprésentable du signifié est rappelé, comme dans Mars et Vénus était élidé le pénis de l’amant guerrier, comme dans Acis et Galatée le doigt de la nymphe en déroutait le spectateur, comme dans Diane et Endymion l’ouverture du rideau signifiait entre la nuit et le jour l’impossibilité picturale de la représentation.

A ces deux regards masqués, au centre et à droite, ajoutons ceux de gauche, étrangement inquiétants : au second plan, l’homme en vert ferme les yeux, fléchit la hanche et appuie sa tête sur ses mains comme si, de douleur, il allait s’endormir. Devant lui, l’homme en bleu essuie ses pleurs avec sa main et nous tourne le dos. Sur sa tête et à sa taille les dépouilles d’un lion évoquent peut-être la proximité des Parthes, chasseurs réputés. Mais surtout la tête du lion, dont la gueule couvre le crâne du soldat, substitue au regard dont nous sommes privés le regard dévorant du lion. Ce masque de lion comme cette pose de dormeur dérangent ce que mon regard attend, n’exposent pas l’explosion douloureuse que je suis venu chercher. Le dispositif du masque et le soustraction des regards attendus sont redoublés par le jeu des reflets : la cuirasse dorée de l’homme au serment réfléchit en le déformant le buste de Germanicus. Le dédoublant, elle le dissout en pur chatoiement, elle le désémiotise, comme si cette réduction était nécessaire pour passer de l’organisation textuelle à l’organisation visuelle de la représentation.

Ajoutons enfin à cette série déceptive l’étrangeté énigmatique des yeux de Germanicus : diaphanes, ils ont la même couleur de cire que sa peau. Sont-ils ouverts ? Sont-ils fermés ? L’homme est comme mort, et c’est bien là une façon de s’exclure de la représentation.

Le débordement scopique

Pourtant cette peinture est pleine de regards. Derrière Agrippine et derrière l’homme au serment, ils se disposent comme en écrin autour du V, manifestant la constitution marginale, périphérique du regard, autour d’une scène théâtrale frappée d’aveuglement. Sans insister sur les regards des enfants et des soldats, arrêtons-nous à ce qui se passe en dessous et à l’arrière du lit.

Dépassant de sous le lit, d’abord, devant l’homme en rouge, entre les franges et le gland d’or du jeté de lit, on distingue les armes de Germanicus, son bouclier circulaire sur lequel sont posés son épée, qui dépasse sur la gauche, et son casque, dont n’est visible que la partie qui protège le cou. Or que voit-on sur ce casque qui pointe de dessous le lit ? un œil. Est-ce le reflet ? Est-ce le dessin ? Toujours est-il que cet œil qui nous regarde par en dessous transgresse l’espèce d’écran secondaire que forme le jeté de lit jaune.

Plus insistante et plus indiscrète est la transgression qui se joue au dessus, dans le rideau bleu. Un homme est là qui regarde. Est-il préposé là pour tenir le tissu ? Est-ce un espion de Pison, l’ennemi de Germanicus que celui-ci soupçonne et accuse de l’avoir empoisonné, avec ou sans l’accord de Tibère ? Ce qui inquiète dans cette figure, c’est une sorte d’étirement mou du personnage, comme dans cet endroit du Jugement dernier de la chapelle Sixtine où saint Barthélémy brandit la peau de son martyre, à laquelle Michel Ange a donné, en anamorphose, la forme d’un autoportrait. Le creux du cou plongé dans l’ombre abolit en effet ici tout contour.

Au débordement géométral de la scène par la troupe trop nombreuse des officiers de Germanicus s’ajoute donc un débordement scopique, par un double regard inquiétant et inattendu : c’est d’abord cet œil ocelle17 du casque d’or sous le lit, œil vide de sens où mon regard vient s’anéantir. C’est ensuite l’œil épiant de l’ombre informe au bras levé dans le rideau pour signifier l’interdit du regard dont le signifié est toujours frappé. Juste à côté de l’ombre, l’épée brandie à la verticale par le soldat au casque d’argent et l’enseigne à quatre médaillons viennent rappeler, par contraste, l’efficacité symbolique de la scène, la puissance de Germanicus et l’imminence de la vengeance, comme si le lieu de la faille et de l’émergence abjecte, le lieu de la transgression scopique devait coïncider avec celui du symbolique, f et [-f] côte à côte, endroit et envers d’une même fonction18.

Modélisation du dispositif théâtral

On peut donc résumer la constitution du dispositif théâtral dans la peinture à l’établissement d’un système d’écrans à trois niveaux : au niveau géométral, l’angle choisi par le peintre puis le rideau placé derrière la scène font écran à la course en avant de l’œil vers le point de fuite perspectif, arrêtent et fixent le regard, construisent l’espace de la représentation.

Au niveau de la représentation, les regards cachés d’Agrippine et de l’homme au serment, la facture brouillée du visage de Germanicus font écran à la monstration du signifié, déroutent le spectateur d’un accès direct au sens et frappent la scène théâtrale d’aveuglement. Un interdit du voir se constitue. L’œil entre alors dans le jeu scopique, qui déborde la constitution sémiotique de l’espace.

Au niveau scopique, enfin, les regards transgressifs de l’homme dans le rideau et de l’ocelle sur le casque d’or figurent la transgression de l’interdit de la représentation. Ces regards inquiètent : ils ne se contentent pas de voir comme nous voyons ce qu’il est interdit de regarder ; ils figurent la néantisation du sujet, la réduction à zéro du spectateur regardant. L’œil vide du casque comme la figure molle au bras levé du rideau sont des signes de mort, des symboles-zéro de ce que, devant la peinture, je suis amené à déclarer forfait, à déposer le regard19 : masques grimaçants, ils désamorcent la pulsion.

Ces deux derniers niveaux s’avèrent complètement mêlés : l’homme à la peau de lion et son compagnon qui semble dormir, en soustrayant leur regard au nôtre, font-ils écran à la monstration ou sont-ils des figures de la pulsion scopique où le sujet tout à la fois force l’interdit du regard (par la tête du lion) et s’anéantit (sommeil et dévoration sont des signes de mort).

Mais ce qui nous intéresse ici, c’est la répétition d’un unique mécanisme par lequel se constitue la théâtralité, le mécanisme de l’écran qui déroute l’œil et qui révèle la scène, de l’aveuglement qui illumine, de la néantisation qui ouvre à la satisfaction de la pulsion. Non seulement la théâtralité nécessite la mise en place d’une série d’écrans pour se révéler, mais elle se manifeste toujours dans le débordement de ces écrans. Les soldats débordent le rideau ; la douleur déborde les visages cachés ; l’espion et le casque d’or débordent l’interdit du regard. La théâtralité dans la peinture constitue bien une production de sens, une production symbolique. Mais, dès lors que le phénomène cristallisateur est ici celui du débordement, cet avènement symbolique là ne résulte pas de la coupure et de l’aliénation propres aux constitutions sémiotiques de l’espace. Un autre symbolique, un symbolique visuel se met en place.

Nous avons vu comment, dans les peintures mythologiques, vacillait le signifié. Nous avons remarqué, dans La Mort de Germanicus, le faire indécis, le flou vacillant du buste de Germanicus. Point de théâtralité sans ce vacillement, sans cette figuration d’une défaillance du signifié par laquelle se met en place la dialectique du manque et du supplément. Il faudrait se garder pourtant de réduire l’analyse structurale de la théâtralité en peinture, et de la dialectique déconstructive qui la sous-tend, à un pur jeu formel de masquage et de démasquage, de néantisation et de débordement. Ce jeu là est motivé par un enjeu idéologique qui le surplombe : par la théâtralité, c’est l’ordre symbolique lui-même qui est mis en jeu, déplacé, remanié.

Miroir d’Alexandre et fantôme de Méléagre : Germanicus palimpseste

Reprenons en effet l’analyse du tableau non plus en suivant l’entrelacs du regard où il nous piège, mais en nous attachant au sens de sa représentation, à ce qui motive le sujet, à ce qui travaille originellement dans le dispositif.

Tacite fait remarquer dans les Annales que certaines personnes, au moment des funérailles de Germanicus, « comparèrent sa beauté, sa jeunesse, sa mort, à cause même de la proximité des lieux, au destin d’Alexandre le grand »20. Pourtant, comme le note Alain Mérot, le motif de la mort glorieuse du jeune héros porté par l’histoire est ici renversé : « le héros est ici montré injustement persécuté plutôt que revêtu de la gloire du monde »21. Germanicus est un anti-Alexandre malgré les ressemblances formelles : si les morts des deux hommes ont lieu dans le même Orient, de la même fièvre, avec le même soupçon d’empoisonnement22, Alexandre fait figure de roi conquérant, Germanicus est victime et trahi. La geste d’Alexandre est épique ; c’est à la tragédie que fait songer le destin de Germanicus. Le dessein de Poussin en composant ce tableau apparaît ainsi inverse de celui qu’aura Le Brun pour la série versaillaise des Batailles d’Alexandre : non pas encore fonder la monarchie absolue, mais déjà, dix ans avant Le Cid, signifier la fin de l’idéal aristocratique féodal.

Or, pour disposer ses personnages à l’antique, Poussin se serait inspiré d’un sarcophage antique, sur lequel, en bas-relief, était sculpté l’histoire de Méléagre. La frise enchaîne trois scènes : dans la première, Méléagre achève au poignard le sanglier de Calydon qu’Atalante a blessé de son javelot. On sait qu’ensuite Méléagre tua ses oncles maternels parce qu’ils n’approuvaient pas le don qu’il fit des dépouilles de la bête à Atalante23. La deuxième scène montre la mère de Méléagre, révoltée du meurtre de ses frères par son fils, jetant au feu le tison magique dont les Parques avaient prédit que Méléagre mourrait lorsqu’il aurait achevé de se consumer24. La troisième scène représente Méléagre sur son lit de mort25. On reconnaît les armes sous le lit, les compagnons au chevet et la figure retournée d’Atalante la chasseresse, accompagnée de son chien et se prenant la tête dans les mains. Il y a bien là l’embryon du dispositif scénique de La Mort de Germanicus.

Mais il y a plus : la filiation de Méléagre à Germanicus est pleine de sens. Toute la légende de Méléagre est baignée par l’aura d’Artémis. C’est Artémis qui envoie à Calydon un sanglier dévastateur en punition d’un sacrifice négligé26 ; Artémis protège Atalante, vierge chasseresse à l’instar de sa protectrice27. D’autre part Méléagre apparaît dans un système de filiation matrilinéaire : si son père est incertain (est-ce Œnée, le roi de Calydon, ou Arès ?), c’est sa mère qui dispose de sa vie par l’intermédiaire du tison, et c’est l’autorité des oncles maternels, non du père, qu’il doit transgresser. Enfin, toute l’histoire est fondée sur un jeu de balance entre Atalante et Méléagre, un conflit entre deux systèmes symboliques : au rituel artémisien de la chasse s’oppose l’épreuve qualifiante du héros guerrier.

Sur le sarcophage, Atalante debout et retournée semble éprouver du remords de ce que Méléagre meurt en partie à cause d’elle. Les deux personnages qui se tournent le dos concourent cependant à une même élaboration symbolique : la mort de l’un est le châtiment d’une mère outragée ; la tristesse de l’autre l’isole dans sa farouche virginité. Dans les deux cas, la féminité archaïque est à l’œuvre, que ce soit sous la forme d’Althée vengeresse jetant l’objet transitionnel au feu, ou sous celle d’Atalante figée, retournée, aveuglée, se constituant tout entière en phallus préobjectal. Agrippine condense la violence maternelle d’Althée et l’emmurement virginal d’Atalante : les derniers mots de son époux sont pour réprimer sa fureur ; au premier plan du tableau de Poussin, entourée de ses enfants, elle occupe une place aussi massive que la chasseresse du mythe, en comparaison de laquelle Germanicus semble écrasé. Au delà du dispositif formel qu’il emprunte au sarcophage , Poussin trouve dans la représentation d’Agrippine en Atalante-Althée l’instrument d’une constitution proprement iconique de la scène : si la barre sémiotique et la loi du père règlent l’organisation textuelle du sens (c’est le discours de Germanicus et le V sur la toile), c’est l’assemblage composite de la mère et du pré-objet qui organise l’image, car cet assemblage n’est rien d’autre que la fonction symbolique à l’œuvre dans le dispositif de l’écran. La mère fait écran, son corps s’interpose, empêche le regard et en même temps satisfait ma pulsion ; l’objet petit a, quant à lui, est l’écran ; il figure le « moi » néantisé sur la toile. Agrippine abîmée de douleur et l’espion au bras tendu dans le rideau bleu se répondent donc de part et d’autre du lit, mère terrible et tison consumé, corps massif et phallus projeté.

Les dépouilles du lion sur le personnage de gauche ne sont-elles pas un clin d’œil au sanglier de Calydon dont la dépouille fut tant convoitée ? Ce serait là le signe que, dans le sarcophage de Méléagre, Poussin n’a pas pris seulement une disposition commode des personnages et des objets, mais bien plutôt un dispositif où un certain fonctionnement du symbolique était à l’œuvre qui se retrouve dans La Mort de Germanicus. Allons plus loin : la dialectique du supplément qui nous a amenés à envisager le fonctionnement de la théâtralité dans la peinture de Poussin en termes de débordement du système sémiotique ne semble manifester, de façon générale, rien d’autre que le débordement maternel où le sujet pré-œdipien se néantise. Ce qui est inattendu, dans un tel dispositif, c’est qu’il produise du symbolique hors-aliénation, hors-coupure.

Quand l’ombre fait écran : peintures de la maturité

Mais c’est dans les œuvres de la maturité de Poussin que cette structuration alternative du symbolique théâtral se manifeste de la façon la plus éclatante. Nous nous arrêterons à La Mort de Saphire28 et au Christ et la femme adultère29, parce qu’ils sont élaborés à partir d’un dispositif à peu près identique. Point de rideau ici pour justifier la comparaison de la peinture avec une scène de théâtre. De plus la composition, rigoureusement centrée sur une perspective architecturale traitée frontalement, abandonne toute référence aux scènes baroques à compartiments. Il faut dire que la dramaturgie a changé, que le théâtre à l’italienne, fondé sur un regard du spectateur supposé frontal et focalisé sur un seul centre d’intérêt, s’est imposé. Mais surtout le doigt pointé de saint Pierre dans La Mort de Saphire, celui du Christ dans le second tableau, font du geste expressif, démonstratif, le ressort fondamental de la théâtralité dans ces peintures, alors que ce type d’efficacité visuelle était systématiquement évité dans les scènes à rideaux des années 1628-1632. Quelque chose s’est donc déplacé, un équilibre s’est rompu après 1650, entraînant malaise et critiques chez les contemporains de Poussin, alors que La Mort de Germanicus avait suscité l’enthousiasme. Nous nous efforcerons de montrer comment la théâtralité, en s’autonomisant dans ces peintures, met en danger le principe même de la représentation.

Le dispositif de l’écran, malgré l’absence de rideau, est conservé dans ces deux toiles. Le second plan est plongé dans l’ombre, isolant par un espace opaque la scène lumineuse au premier plan du fond architectural, également baigné de lumière. La fuite en avant de l’œil dans le fond géométral de la peinture rencontre cette ombre qui l’arrête et permet, devant elle, la constitution d’un champ du regard. Le dispositif est timide dans La Mort de Saphire : Poussin a renforcé l’effet de l’ombre par un parapet qu’il a placé derrière Pierre qui accuse, Paul qui lève les bras au ciel et le troisième apôtre au manteau rouge. Le parapet rappelle encore le rideau de Germanicus. Il disparaît dans Le Christ et la femme adultère, où l’ombre seule fait écran30.

Le dallage au sol, caractérisé par un coloris homogène et fondu dans La Mort de Germanicus, est ici fortement contrasté, suggérant un damier. Poussin marque ainsi, ou trahit son utilisation de la boîte à perspective, où les figurines disposées sur un damier par le peintre lui permettaient de dessiner les grandes lignes de sa composition, en appliquant un œil dans le trou ménagé sur le côté de la boîte31. Poussin mettait donc en scène ses personnages avant de les peindre, il les disposait dans sa boîte comme il aurait disposé des acteurs au théâtre. Cela explique peut-être les poses beaucoup plus théâtrales, les gestes à la fois stylisés et exagérés, et jusqu’à la fixité des yeux, si caractéristique de Poussin.

La charité en question dans La Mort de Saphire

Dans La Mort de Saphire, le damier et l’architecture semblent sémiotiser l’ensemble de l’espace, et ne laisser la place à aucun lieu de débordement et d’indifférenciation. Rappelons les faits qui motivent la peinture : dans l’Église primitive, la coutume s’était établie chez les fidèles de vendre tous leurs biens pour les mettre en commun selon les besoins de chacun32. Or Ananie et sa femme Saphire, lorsqu’ils vendirent leur propriété, se réservèrent secrètement une partie du produit de la vente. Ananie dépose l’argent aux pieds des apôtres. Pierre l’accuse. Il tombe mort. Saphire arrive trois heures plus tard et paraît devant Pierre. C’est ce moment qu’a choisi le peintre : « Pierre lui dit : Pourquoi vous êtes-vous entendus pour mettre à l’épreuve l’Esprit du Seigneur ? Vois les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari, à la porte, et qui vont t’emporter aussi33. Elle tomba tout de suite à ses pieds et expira. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte et l’emportèrent pour l’ensevelir auprès de son mari34. »

Conformément au texte biblique, on distingue sur la toile, nettement séparés par le vide des deux marches au centre, le signifiant à droite, le groupe entourant Pierre qui prononce les paroles fatales, et le signifié dans le groupe de gauche qui figure le contenu de ces paroles par le teint vert de Saphire mourante, par l’expression douloureuse des trois femmes de sa suite, par le regard d’obéissance posé sur l’apôtre par les deux hommes déjà tournés pour partir en emportant le cadavre. On peut même remarquer l’orientation du regard baissé de Saphire, vers le pied de l’homme en jaune, conformément aux paroles de Pierre, Ecce pedes.

Ainsi se dessine, en diagonale, la barre sémiotique qui structure l’espace : elle part de la main levée de Paul qui atteste Dieu en haut à droite ; elle longe le pli de la toge jaune, le bras et le doigt pointé de Pierre ; elle atteint la tête de la suivante en blanc, dont le regard porté sur Saphire relaye celui des apôtres ; elle suit les bras de la suivante jusqu’aux yeux de Saphire et, de là, glisse sur sa manche rouge vers le pied du fossoyeur.

La mise en évidence de cette ligne révèle la signification profonde du doigt pointé. Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, il n’a pas pour fonction de montrer, d’exhiber, de faire voir l’objet de la peinture. Un signifié ne se désigne pas ; il se délimite. Le doigt pointé ne conduit pas le regard du spectateur vers l’objet de sa satisfaction, puisque sa visée ultime n’est pas Saphire mais le pied du fossoyeur, son origine véritable, non le regard de Pierre mais celui invisible de Dieu auquel renvoient les deux bras levés de Paul. Anéantissant Saphire de la main même de Dieu, le geste performatif (et non monstratif) figure l’efficace du signifiant, il est ce qui, dans la peinture, trace le sens textuel de la représentation. C’est un bras qu’il faut non pas suivre, mais remonter, pour savoir qui parle, où se trouve le signifiant. Pierre ne montre pas Saphire du doigt. Il n’y a pas d’accusation à formuler, car la chose est déjà jugée. La théâtralité suppose ici une transcendance, un œil par derrière, invisible et souverain, auquel il ne reste rien à montrer qu’il n’ait déjà vu. Pourtant, à y bien regarder, l’économie sémiotique de la peinture n’est pas aussi bien réglée et verrouillée qu’il n’y paraît. On remarquera d’abord que le groupe de personnages qui constitue le signifié est en train de se défaire. Poussin a artificiellement conjoint deux moments distincts : la chute de Saphire au milieu de ses femmes ; la venue des deux hommes pour l’emporter. On peut distinguer dans les mouvements des personnages deux courbes croisées, partant toutes deux de Saphire. L’une passe par la femme en blanc agenouillée à sa droite, remonte vers la femme en bleu dont les bras indiquent qu’elle veut encore rester, puis s’éloigne vers la femme en rose qui l’incite de la main droite à partir et, ramenant son enfant sur sa hanche gauche, le détourne du spectacle. L’autre courbe suit le trajet inverse : elle passe par l’homme en jaune dont le geste ambigu hésite entre le soutien du bras de la mourante et l’enlèvement de la morte et, épousant la forme de son corps, remonte sur la droite, suit sa main gauche qui, repoussant la femme en bleu, appelle à l’aide l’homme en rose, dont les mains indiquent déjà qu’il est sur le départ. Les couleurs mêmes suggèrent la symétrie : à l’homme en rose dont le vêtement de dessous est vert répond la femme en rose dont la jupe est verte ; à l’homme en jaune, dont le vêtement de dessous est bleu, répond la femme en bleu, dont la tunique de dessus est jaune.

Le signifié se dédouble donc et se défait en deux courbes divergentes (l’une part vers la gauche, l’autre vers le fond), qui ménagent à leur intersection un centre vide, où le regard va se perdre dans l’ombre du second plan. De cette scission, de ce vide central, se dégage une atmosphère de trouble, un malaise inhérent au dispositif : la tache rouge de la tunique de Saphire, le titre même de la peinture devraient focaliser le regard sur son corps expirant. Mais les paroles de Pierre, l’incertitude puis le mouvement de fuite des personnages qui l’entourent empêchent cette focalisation. Les deux hommes regardent Pierre. La femme en rose regarde celle en bleu, dont le regard est empêché par l’interposition de l’homme en jaune. Saphire n’est regardée que sur la ligne de la barre sémiotique, par les apôtres et par la femme en blanc. Mais cette ligne, on l’a vu, ne constitue qu’un piège à regard, une illusion de regard où piéger et néantiser le spectateur. Saphire est donc interdite à la vue ; faussement exposée, par le jeu dynamique du dispositif pictural, elle est en fait soustraite : même affalé sur l’avant-scène, le signifié demeure invisible. Tiraillée entre les mains de la suivante en blanc qui tentent de la relever vers la droite, et celle de l’homme en jaune qui déjà l’emporte à gauche, Saphire elle-même se défait. La couleur sombre de l’agrafe, du lacet de son corsage et de sa ceinture, en se confondant avec celle de la peau dans l’ombre de la tête, semble avoir déjà divisé la masse rouge en trois pièces à détacher.

Le péril et le suspens destructeur où se tient la scène théâtrale ne modifient pas en soi les dispositifs à l’œuvre dans les peintures à rideau : le rideau tiré de Diane et Endymion annonçait l’évanouissement du signifié avec l’arrivée de la lumière ; le rideau d’Acis et Galatée, en révélant derrière lui le regard du Cyclope, préparait la ruine de l’union amoureuse qui se jouait au devant de nous. La théâtralité de la peinture tient à cette imminence de la destruction, à l’instabilité de l’équilibre sur lequel se bâtit le dispositif de la scène. Ce qui est nouveau ici, c’est que sur la scène la division est déjà faite, le corps déjà rompu, le vide déjà installé, comme si le peintre avait poussé un peu trop loin dans le temps le moment de la représentation, comme si la peinture avait glissé au-delà de son instant d’équilibre. La rupture s’est déplacée du cadre vers le cœur du dispositif. Ce n’est plus un rideau que l’on tire pour exposer une idylle à la destruction d’un regard ; c’est une tunique qui se déchire sur un corps à l’agonie.

Le lien de la théâtralité et de la mort s’accentue donc, amenant la barre sémiotique qui traverse la peinture à jouer le rôle d’anamorphose néantisante où vient travailler [-f] : comme le pied de la Nuit et les jambes de La Mort dans Diane et Endymion, les deux mains de Paul et le doigt tendu tiennent ici lieu de phallus, et d’un phallus dont l’érection donne la mort. Le geste de Pierre non seulement ne montre pas, mais surtout fait ici écran, néantisant le regard du spectateur, lui barrant l’accès à ce qui, dans cette peinture est réellement donné à voir, au fond, le geste de charité de l’homme en bleu qui tend la main vers une mendiante assise au bord de l’eau avec un enfant.

Car il y a un second signifié : au jeu de la droite à la gauche du tableau qui opposait le signifiant mortifère figuré par Pierre au signifié morbide personnifié par Saphire vient s’ajouter un jeu entre l’avant et l’arrière de la toile, l’exemplum du premier plan, trouvant sa signification allégorique dans ce qui est représenté au fond, le geste de charité. On doit interpréter la mort de Saphire comme la punition d’un manquement à l’une des vertus théologales : le manque qui est représenté au premier plan est suppléé par le geste de l’arrière plan. Ainsi se reconstitue la logique du supplément.

Pourtant le jeu dialectique qui s’établit alors entre la scène de châtiment et l’arrière scène où se rétablit la vertu bafouée au premier plan n’a plus rien à voir avec les systèmes antérieurs qui opposaient un espace sémiotisé à un espace de débordement, de bacchanale ou de désémiotisation. Cette fois-ci, le supplément est non seulement ordonné, mais délivre à lui seul le message symbolique. Le supplément s’autonomise.

Plus grave encore, le malaise qui se dégage de la scène du premier plan met en cause l’homogénéité même de la loi symbolique : est-ce bien la même loi, le même commandement, qui fait donner l’aumône par le riche qui demeurera riche au pauvre qui demeurera pauvre, et qui fait châtier Ananie et Saphire pour ne s’être pas totalement dépouillés de leur richesse, jusqu’à la totale pauvreté ? Est-ce bien la même loi qui ordonne le communisme primitif dans la jeune Église, et qui prélève un peu de richesse pour les pauvres dans l’Église institutionnalisée ? Saphire et Ananie n’ont gardé qu’un peu d’argent pour eux ; l’homme en bleu qui délivre son aumône à l’arrière plan ne se sépare que d’un peu d’argent. Il en fait bien moins que celle qui meurt au premier plan pour n’en avoir pas fait assez.

Cette dimension critique de la représentation remet en question la lecture allégorique canonique qui est faite de cet épisode. Nous pourrions nous appuyer pour la justifier de l’autorité de Voltaire, qui dans le Dictionnaire philosophique fait de l’histoire de Saphire et d’Ananie un exemple scandaleux de la tyrannie de l’Eglise et de la violation du droit de propriété. Mais cent ans plus tôt ce type de critique n’est-il pas anachronique ?

Dans ces termes, il l’est probablement. Le signifié n’est pas détruit ; il est dédoublé ; il a besoin d’une béquille. Il n’est qu’à comparer la composition de Poussin avec celle de son modèle, La Mort d’Ananie de Raphaël : la position centrale de Pierre, accompagné des apôtres au grand complet, a été abandonnée au profit d’une position décentrée et isolée. Quant à la distribution de l’argent aux pauvres, chez Raphaël elle est faite par les apôtres mêmes et justifie immédiatement les dons des fidèles. Chez Poussin, les deux scènes du châtiment et de l’aumône sont absolument dissociées. Enfin, la mort d’Ananie est la première des deux morts, la plus légitime. Celle de Saphire, arrivant en second, peut paraître superfétatoire et être comprise comme un excès de sévérité.

Ainsi se mesure le passage de la composition spectaculaire voulue par Raphaël à la scène théâtrale imaginée par Poussin : le spectacle, fondé sur la monstration, repose sur un signifié immédiat et sans ambiguïté ; tout y est tendu vers l’objet donné à voir ; la théâtralité au contraire, avec ses systèmes d’écrans, s’appuie sur un signifié fragile ; elle en comble les fissures, en supplée les manques, et même ici en annule in extremis le dédoublement : ce qui relie la scène du fond à celle du premier plan, c’est l’identité des postures, le même geste de donner l’aumône et de désigner Saphire à la vindicte divine, la même position à terre de l’humble femme et de la menteuse. Simplement, le gestus est inversé : non seulement pour le sens, l’acte négatif du premier plan est renversé en acte positif à l’arrière plan ; mais aussi pour la disposition, Pierre est à droite, le donateur à gauche, Saphire est à gauche, la pauvre femme est à droite.

Toute la portée du dédoublement symbolique qui travaille cette peinture tient à cette inversion, et plus généralement au chiasme visuel qui ordonne la composition (les deux courbes entrecroisées qui constituent le groupe des figures entourant Saphire font chiasme elles aussi) : en représentant en plus de la scène qu’il peignait la signification allégorique qu’il fallait ou aurait fallu lui donner, comme si cette signification cessait d’être évidente et transparente, Poussin la mettait à distance, la faisait jouer, libérait entre l’action littérale et sa réinterprétation morale, entre le communisme de l’Église primitive et la charité chrétienne institutionnelle un trouble symbolique, une interrogation35.

La négation du message évangélique dans Le Christ et la femme adultère

Dans Le Christ et la femme adultère, le dédoublement symbolique est plus flagrant encore. Poussin s’inspire ici d’un épisode de l’Évangile de Jean (VIII, 2-11). Jésus était en train d’enseigner au temple. Les pharisiens lui amènent alors une femme prise en flagrant délit d’adultère : selon la loi de Moïse, elle doit périr lapidée. « Jésus qui s’était penché écrivait du doigt sur la terre. Comme ils persistaient à le questionner, il se redressa et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre » (v. 6-7). Tandis que le Christ se replonge dans ses écritures, la foule se disperse peu à peu. Lorsqu’ils sont seuls, Jésus se redresse et demande à la femme adultère si personne ne l’a condamnée. Sur sa réponse négative, il la laisse partir.

Poussin a campé la scène sur une esplanade dallée. L’écriture sur la terre, véritable lieu commun de la pratique philosophique antique, devient ici inscription miraculeuse sur le dallage. Pourtant, comme si le peintre avait souhaité conserver une trace de la situation initiale du texte, on peut remarquer quelques mottes de terre entre les pieds du Christ et les genoux de la femme adultère. Le premier escalier qui s’enfonce par derrière, le second qui barre toute l’architecture du fond rappellent également l’élévation du temple, véritable citadelle dans la ville. Sur le devant, à droite, les badauds qui se sont arrêtés pour écouter l’enseignement de Jésus lisent ce que le maître a écrit sur le sol. A gauche, les pharisiens venus perturber la leçon forment un groupe tumultueux et désordonné : leur disposition en frise contraste avec le mouvement circulaire du groupe de droite. Derrière, dans l’ombre, une femme mystérieuse observe la scène, un enfant dans les bras.

Le dispositif est beaucoup plus complexe ici que dans La Mort de Saphire. Poussin condense deux scènes qu’articule la figure du Christ, à droite la scène de lecture, à gauche la scène d’accusation. Il en résulte une organisation de l’espace comparable à celle de La Mort de Germanicus, où le signifié se répartit de part et d’autre du signifiant. Germanicus tenait deux discours, l’un pour ses compagnons d’armes, l’autre pour son épouse ; le Christ délivre aux pharisiens une parole orale, aux disciples une parole écrite. La symétrie de la composition36 joue ici sur l’ambiguïté du texte évangélique : on ne sait pas ce qu’écrit le Christ ; on ne sait pas si cela recoupe ce qu’il dit de la femme adultère, si cela poursuit la leçon commencée ou si sur le dallage s’écrit le texte même que nous lisons dans l’Évangile de Jean.

Ce qui est sûr, c’est que la loi symbolique est représentée sur cette toile de plusieurs façons qui ne se recoupent pas : entre la mise en scène théâtrale de ce que le Christ profère et l’espace textuel où littéralement il s’inscrit (il pose le pied sur son texte grivois37) se manifeste déjà une schize, un vacillement de l’autorité de l’Écriture à l’autorité de la représentation. Mais à y bien regarder, le Christ n’occupe pas le centre de la toile. La femme adultère est prise entre deux doigts pointés, celui protecteur de Jésus qui semble vouloir la relever, et celui du pharisien au premier plan en jaune dont la main gauche atteste la loi de Moïse (son doigt pointe vers le ciel), mais atteste une loi désormais périmée (le doigt pointe dans l’ombre). Comme dans La Mort de Saphire, ces gestes ne sont pas monstratifs, mais performatifs : ils ne donnent rien à voir ; ils véhiculent la transcendance et désignent l’origine divine du signifié.

Jusque-là, le dédoublement est programmé par le texte évangélique. Poussin va plus loin. En campant par derrière, entre le Christ et la femme adultère, une figure de la maternité bienheureuse, il ne se contente pas d’introduire un œil espion dans le rideau d’ombre, un regard où celui du spectateur serait représenté, c’est-à-dire tout à la fois démasqué comme transgressif et néantisé comme mortifère. Il oppose au mauvais usage de la féminité terrassé devant nous sous la figure de la femme adultère un bon usage qui condamne la fornication honteuse au nom de la procréation légitime. L’œil de la figure dans l’ombre néantise précisément en ceci que, depuis les coulisses, il porte condamnation de celle qui, sur la scène théâtrale, est effondrée.

On songe ici au mécanisme qui, dans La Mort de Saphire, opposait la représentation théâtrale de l’exemplum au premier plan à la représentation figurale de sa signification allégorique au fond. Mais dans Le Christ et la femme adultère, la figure de la maternité ne peut pas allégoriser la scène : prise dans le jeu de la pulsion scopique et faisant travailler le [-f] lacanien, elle demeure irréductiblement transgressive. Et surtout, à la limite, elle signifie le contraire du message évangélique : là où Jésus refusait la condamnation (« Moi non plus je ne te condamne pas », v. 11), par sa seule présence dans l’ombre, par l’enfant qu’elle porte, elle accuse. Le dédoublement symbolique s’accomplit ici, opposant à la loi évangélique la loi sociale, qui aura le dernier mot. L’édifice idéologique se lézarde. Comme pour en témoigner, Poussin représente au premier plan à droite une architecture incomplète, un assemblage de pierres en équilibre instable que viennent consolider, étayer une poutre et une cale de bois. Tel est le destin du supplément : de ne jamais suffisamment suppléer.

II. Greuze et la logique de l’effusion

On est immédiatement frappé, lorsque l’on passe de Poussin à Greuze, par la disparition du point de fuite, par la fermeture de l’espace, par la disparition d’un au-delà géométral de la scène. Cette fermeture ne s’accomplit pas d’un seul coup. Dans L’Accordée de village38, Greuze a conservé le principe d’un écran qui indique le lieu de la scène théâtrale au devant de lui. Mais cet écran-là s’est démultiplié, accessoirisé : il y a bien l’escalier au fond à gauche, qui suggère une échappée au-delà du mur fortement éclairé sur lequel la scène se détache. Mais l’ombre qui se glisse sur les marches derrière le pilier de soutènement est une ombre sans regard, simple tache qui n’a presque rien d’humain, pur accident de couleur rousse et brune sur la surface trop lisse du fond. La porte de la cuisine, derrière les deux servantes, est fermée, suggérant une fuite qu’elle n’exploite pas. La huche à pain, au-dessus du père et du fiancé de l’accordée, laisse pendre une pièce de drap blanc, insuffisante cependant pour faire rideau. A droite enfin, le buffet-vaisselier ouvre une grande porte qui ne permet là non plus aucune évasion. Tous ces éléments constituent autant d’indications virtuelles d’une profondeur géométrale qui ne vient pas. L’espace de la scène n’est plus circonscrit dans un espace naturel ou architectural plus vaste. La scène occupe désormais tout l’espace de la représentation.

Pourtant, une autre délimitation apparaît, à l’intérieur même de la scène. On remarque en effet que tous les personnages, malgré l’illusion d’une composition où les têtes semblent constituer une ligne ondulante unique définissant un plan homogène, se répartissent en fonction de tout un mobilier intérieur. A droite, le tabellion39 venu rédiger le contrat de mariage se tient derrière une table qui le sépare du père de famille. La fille aînée, à côté de lui, est accoudée au fauteuil du père dont le dossier la sépare elle aussi. A gauche, le fauteuil de la mère joue le même rôle séparateur pour la fillette qui nourrit les poules et le gamin qui, prenant appui sur ses montants de bois, se hausse sur la pointe des pieds pour voir. Quant à la plus jeune sœur, c’est l’épaule de la promise où elle s’appuie qui lui tient lieu de séparation. Un demi-cercle se dessine alors, à l’intérieur duquel la mère, la fiancée, le jeune homme et le père de famille, par le jeu des mains et des bras entrelacés, se démarquent comme protagonistes du drame. Les autres sont spectateurs et regardent de derrière cette ligne invisible où se cristallise le dipositif fétichiste de la théâtralité. La composition de Greuze n’a donc plus rien à voir avec cette transgression par un regard externe d’une scène interdite au regard qui structurait la peinture de Poussin. Le regard surplombant de la fille aînée jalouse à droite, ou du gamin curieux derrière sa mère à gauche, ne sont pas étrangers à la scène. Ils ne transgressent aucun interdit. En circonscrivant un espace de la théâtralité à l’intérieur de la scène, ce sont eux qui assument la véritable fonction délimitatrice et cristallisatrice de l’écran.

On peut rapprocher ce changement de dispositif marqué par un élargissement de la scène à toute la toile et par une restriction de la théâtralité à la partie de la scène où les mains s’entrelacent et se tendent, d’un phénomène qui a empoisonnée la vie théâtrale française au cours du dix-huitième siècle. Pour rentabiliser au mieux chaque représentation, la Comédie française avait installé une rangée de chaises pour les spectateurs sur le pourtour même de la scène40. La séparation du jeu théâtral et du regard transgressif qu’il devait susciter et feindre d’ignorer n’était plus effective, la scène offrant un spectacle où acteurs vedettes et spectateurs à la mode étaient mêlés à une même représentation.

On opposera donc l’effusion théâtrale, le débordement d’affect qui émane des quatre protagonistes (la mère, la fille, le gendre, le père) à l’insatisfaction spectatrice, au manque qui travaille les autres membres de la famille : le garçonnet de gauche manque de hauteur pour voir, la fiancée manque à sa jeune sœur qui n’arrive pas à s’en séparer, la sœur aînée jalouse estime qu’on a manqué à ses prérogatives d’aînée ; quant au tabellion qui tend déjà l’acte notarié, il attend une rétribution qui pour l’instant lui manque : le père donne la dot, le gendre est comblé ; le temps du notaire ne viendra qu’ensuite. Une tension dialectique se reconstitue donc bien entre une fonction du manque où travaille le [-dialectique se reconstitue donc bien entre une fonction du manque où travaille le [-f] scopique et un espace d’effusion, de débordement où la pulsion est satisfaite, le manque sinon comblé, du moins pacifié. Les protagonistes donnent à voir à leurs spectateurs de l’argent pour le tabellion, du mariage pour l’aînée, de l’émotion pour la jeune sœur, du spectacle pour le garçonnet. Mais ce qui est donné à voir n’est pas exactement ce qui manquait : ce n’est ni le bon argent, ni le bon mariage, ni le bon affect, ni même le bon spectacle. Le spectacle pour les enfants n’est pas en effet celui du don de la dot, mais celui de la poule et des poussins que la fillette, à gauche, nourrit.

Si la dialectique du supplément est encore à l’œuvre ici, ses termes sont donc inversés : chez Poussin, l’espace de la scène était l’espace du manque que débordait, hors des feux de la rampe, l’espace de la bacchanale, de la troupe des soldats de Germanicus, ou l’arrière plan travaillé par l’ombre de La Mort de Saphire ou du Christ et la femme adultère. Ici, le manque est autour, le débordement, au centre. Le lieu de la théâtralité est celui de l’excès, qui vient combler l’attente des yeux périphériques. Le dispositif de la théâtralité moderne se constitue ici, par le renversement radical de la théâtralité classique.

Nous avons pu constater l’origine géométrale de ce renversement : l’expansion de la scène à la toile tout entière se traduit par une représentation expansive. L’espace et donc les cœurs se dilatent. Réciproquement, l’apparition d’une bordure non théâtrale dans la scène crée, à cet endroit, un manque. La scène théâtrale s’y défait, et par là même les regards y sont défaits.

Le nouveau dispositif est également motivé par une révolution symbolique. En effet, la peinture de Poussin, comme peinture d’histoire, prenait toujours appui sur un texte. La peinture de Greuze, comme peinture de genre, représente des rituels sociaux non écrits. Certes, cette opposition a priori n’est pas historique mais générique. Greuze s’inscrit notamment dans la tradition hollandaise d’un Teniers ou d’un Wouwermans41. Pourtant, à partir de ce genre roturier dont l’humble réalité constitue le matériau, il prétend rivaliser avec la peinture noble, à laquelle la culture mythologique et historique prête sens et aura. Tout le drame de la carrière de Greuze tient même à cette tentative et à son échec. C’est à Poussin qu’il s’affronte (il le dit et les emprunts, nous le verrons, le prouvent), non aux intérieurs hollandais. L’opposition générique traduit donc un conflit symbolique et révèle un enjeu médiologique.

Le contenu symbolique de la peinture d’histoire était programmé par le texte source. Idéalement, la représentation picturale isolait dans un grand texte la phrase, le mot historique qui, dans le récit original, était susceptible de condenser un maximum de sens, de tenir lieu de sentence morale exemplaire. Par la peinture, la narration prenait valeur d’exemplum. Ce mot historique, Greuze cherche à en perpétuer l’efficace symbolique dans une peinture sans support textuel. Que fait le père de famille ? Il parle. Que dit-il ? Nous n’en savons rien ; nous n’avons aucun texte à quoi nous référer. Comment pallier cette déficience originelle ? En en rajoutant dans la peinture : et ce sont des gestes, des poses, des démonstrations, des protestations… le temps est venu de la monstration comme supplément effusif du vide textuel. Le commentaire de Diderot est à ce titre significatif :

« Les bras étendus vers son gendre, il lui parle avec une effusion de cœur qui enchante. Il semble lui dire : Jeannette est douce et sage ; elle fera ton bonheur ; songe à faire le sien… ou quelque autre chose sur l’importance des devoirs du mariage… Ce qu’il dit est sûrement touchant et honnête. Une de ses mains qu’on voit au dehors est hâlée et brune, l’autre qu’on voit en dedans, est blanche : cela est dans la nature42. »

Toute la peinture est tendue vers ce que dit le père de famille. Mais au moment de le dire, le critique hésite et se reprend. D’abord, il modélise : le père « semble lui dire ». Puis il propose une deuxième hypothèse, plus vague : « ou quelque autre chose ». En fait, la seule chose qui soit sûre (« Ce qu’il dit est sûrement… »), c’est l’effet produit par les paroles. Mais les paroles elles-mêmes nous échappent. En revanche, Diderot encadre de façon insistante ses hypothèses par la mention de tous les ressorts de la théâtralité à l’œuvre dans cette peinture : ce sont d’abord « les bras étendus » du père, geste monstratif par excellence qui donne à voir la fille à marier ; vient ensuite « l’effusion de cœur », caractéristique de l’expansion affective par laquelle se manifeste le débordement théâtral ; puis, en conclusion, Diderot décrit en détail les mains du père, instrument de la monstration dont la couleur seule délivre l’ambivalence idéologique du projet greuzien : le hâle est d’un paysan, la blancheur est d’un maître.

La main tendue du père, l’expansion monstrative du geste supplée donc la carence textuelle. La théâtralité tient lieu ici de discours. Mais cette substitution n’est qu’idéale, les supports textuel et iconique ne se recoupant pas. Ce supplément théâtral est donc toujours insuffisant : à la limite, plus les personnages sont théâtraux, plus la carence textuelle est manifeste.

Le déséquilibre est particulièrement sensible dans le Septime Sévère et Caracalla43 que Greuze présente en 1769 comme morceau de réception pour être agréé peintre d’histoire par l’Académie. Nous retrouvons dans l’organisation géométrale de l’espace les mêmes caractéristiques que dans L’Accordée de village : malgré la présence d’un rideau et même d’une estrade pour délimiter un espace scénique dans la toile, l’absence de profondeur est même encore plus flagrante que dans l’intérieur paysan, avec sa porte et son escalier. Ici le mur occupe toute la toile, et les pilastres ioniques, loin de lui donner du relief, accentuent l’impression d’écrasement de la perspective et de clôture. Diderot le reproche amèrement au peintre :

« Le fond du tableau touche au rideau du lit de Sévère, le rideau touche aux figures, tout cela n’a nulle profondeur, nulle magie44. »

Si, il faut en convenir avec le philosophe, l’effet est manqué, le procédé est trop systématique pour ne pas être délibéré : il s’agit pour Greuze de transposer l’écran géométral en écran scopique, de remplacer l’arrêt partiel du regard dans sa fuite vers le fond perspectif de la peinture par une bordure scénique de regards empêchés, mais intégrés à l’espace de la représentation. Ici, les regards de Caracalla, de Papinien et du jeune sénateur sont frappés d’interdit : à gauche, le fils dénaturé détourne les yeux pour éviter son père ; à droite, l’auguste vieillard baisse la tête de consternation ; à ses côtés, derrière lui, le sénateur se fige dans la stupeur et l’étonnement. Ces trois regards interdits délimitent à l’intérieur de la scène, matérialisée par l’estrade, le lieu de la théâtralité, le lit.

Greuze s’est inspiré, pour la composition des personnages autour du lit, de La Mort de Germanicus. La scène, en effet, est articulée, comme chez Poussin, par les deux temps du discours de l’homme sur son lit : Germanicus formulait une injonction pour ses hommes à gauche du tableau, une autre pour sa femme à droite. De même, Sévère adresse ses reproches à Caracalla, à gauche, puis lui offre de mourir par les mains de Papinien, à droite de la toile.

Si l’on suit la logique du genre plutôt que celle de l’histoire, on peut revendiquer pour cette toile le support textuel des peintures d’histoire : Greuze est allé chercher les paroles de Sévère dans le récit de Dion Cassius. Pourtant, à la lisibilité immédiate du tableau de Poussin s’oppose l’obscurité de celui de Greuze. Cette fois, aucun jeu de signifiant à signifié n’organise le message pictural : les personnages ne figurent pas les paroles de l’empereur ; elliptiquement, ils y réagissent. Le Peintre n’a pas même espéré être lu, puisque dans le titre de sa composition il fait figurer le texte qui doit être suppléé. Le livret du Salon porte en effet le titre suivant : « L’empereur Sévère reproche à Caracalla son fils, d’avoir voulu l’assassiner dans les défilés d’Ecosse, & lui dit : Si tu désires ma mort, ordonne à Papinien de ma la donner avec cette épée. » Ce qui compte chez Greuze, ce n’est donc pas ce que profère le signifiant, mais le débordement effusif de la profération : entre Sévère et Caracalla, il n’est point d’obstacle, aucune barre qui manifeste la structuration sémiotique de l’espace, mais un vide étrange, un véritable trou dans la composition, manifestant tragiquement le vide textuel que l’emphase monstrative du geste de l’empereur tente vainement de compenser. Décidément, la transposition d’une efficacité textuelle en efficacité visuelle, monstrative et théâtrale de la peinture n’est pas une question de genre, mais bien le résultat d’une mutation médiologique historique.

En effet, au faire flou, à la contexture floconneuse de Germanicus mourant dont la main gauche se confondait avec la couleur du lit et le bras droit se repliait sur sa propre poitrine s’oppose la véritable explosion monstrative de Septime Sévère, figure épiphanique du père et majestueuse du sage stoïcien (Greuze s’est inspiré d’une statue de pêcheur romain, longtemps identifiée à Sénèque). Le peintre porte ici à son comble l’effet théâtral en tendant les deux mains de Sévère, en donnant doublement à voir. La main droite d’abord, tendue vers Caracalla, semble lui demander de revenir à lui. La main gauche ensuite, tendue vers l’épée posée sur la table-trépied, indique l’instrument de la mort. Ce ne sont pas les paroles de Sévère qui règlent la figuration des personnages, mais ses gestes. La parole ne structure plus la représentation ; elle en est l’effet de surabondance : la présence de la parole est la marque de la théâtralité, le résultat de l’expansion monstrative. Ce qui est premier, c’est la main tendue.

Techniquement, donc, Greuze porte ici le dispositif théâtral au paroxysme de son efficacité. Pourquoi dès lors l’effet est-il manqué ? Parce que la transposition médiologique a des incidences symboliques profondes, qui interdisent la conservation d’un même signifié. On a vu comment, dans L’Accordée de village, la réussite de l’effet théâtral tenait à l’effusion, à l’expansion affective qui caractérisait les quatre protagonistes et que symbolisait l’entrelacs de leurs mains. Cette puissance effusive, tournée vers l’Autre, penchée, embrassée, entrelacée à lui, est inhérente à la théâtralité visuelle, mais ne peut que rompre avec l’idéologie classique de l’exemplum virtutis qui exaltait la constance dans l’épreuve, le sacrifice de soi comme courage suprême. Aussi est-ce dans son dessin de La Mort d’un père, regretté par ses enfants, qu’il expose au même Salon de 1769, et non dans Septime Sévère et Caracalla, que Greuze réussit sa transposition de La Mort de Germanicus : le sujet permet cette fois un heureux glissement de la rhétorique des ultima verba vers le spectacle pathétique d’une mort qui se passe de mots. La fenêtre réapparaît : dehors, voisins et amis poursuivent la déploration familiale et figurent l’expansion effusive. Dedans, le père ne donne pas à voir ce que la peinture lui interdit désormais de nommer ; il se constitue lui même en objet du regard, réconciliant au cœur de la toile la satisfaction scopique du spectateur avec le message symbolique du peintre, ambivalent comme la couleur des mains de L’Accordée de village : l’assomption du père dans l’idéologie bourgeoise est en même temps, avec l’effondrement de l’ancienne structure sémiotique de l’espace visuel, sa mise à mort.

Notes

« Le théâtre de Baudelaire », 1954, in Essais critiques, Seuil, 1964, Points-Seuil, p. 41.

Le tableau se trouve à Minneapolis, the Minneapolis institute of arts, the William Hood Dunwoody fund ; il aurait été peint entre 1626 et 1628. Reproduction et notice technique dans le catalogue de l’exposition organisée au Grand Palais de septembre 1994 à janvier 1995, Nicolas Poussin 1594-1665, sous la direction de Pierre Rosenberg, Réunion des Musées Nationaux, 1994, n° 18, pp. 156-159.

Annales, II, 71-72.

Le tableau se trouve à Dublin, National Gallery of Ireland ; il aurait été peint entre 1627 et 1628. Reproduction et notice technique dans le catalogue, op. cit., n° 22, p. 164-165.

Le tableau se trouve au Museum of fine arts de Boston ; il aurait été peint en 1628 ou en 1630. Reproduction et notice technique dans le catalogue, op. cit., n° 23, p. 166-167.

Le tableau se trouve à Détroit, the Detroit institute of arts, founders society purchase general memberschip and donations fund ; il aurait été peint en 1627 et peut-être retouché en 1630. Reproduction et notice technique dans le catalogue, op. cit., n° 37, p. 191-192.

Le tableau se trouve à Hovingham Hall (Yorkshire), collection Worsley ; il aurait été peint vers 1624-1625. Reproduction dans Alain Mérot, Poussin, Hazan, 1990, p. 40. Commentaire p. 38. Notice technique p. 276. Ne pas confondre ce tableau avec celui de la National Gallery à Londres qui traite le même sujet, sans rideau.

Poussin, pour cette répartition de l’espace, s’inspire nettement de la scène imaginée par Ovide, Métamorphoses, XIII, 778-788.

Métamorphoses, XIII, 874-897. Dans le texte d’Ovide, le moment du retournement dramatique est bien celui du voir : « Me videt atque Acin : Video que exclamat et ista / Ultima sit, faciam, Veneris concordia vestrae » (v. 874-875). (Il me voit moi et Acis : Je vois, s’exclame-t-il alors, et que ce soit là la dernière fois, j’y mettrai ordre, que vous vous retrouvez dans l’amour.) Noter l’emploi absolu de video.

Catalogue Poussin, op. cit., p. 166 : « Poussin may have subtly indicated the genitals »… A quelques centimètres de là, le peintre ne semble pas s’être embarrassé de ce genre de subtilités avec ses putti, auxquels les injures du temps et la délicatesse du trait n’ont rien ôté de leur virilité. Quant aux considérations de Dempsey sur l’impuissance de Poussin… Misères de la critique positive !

C’est en écrasant, en (re)foulant du signifiant (le croissant) que l’on produit ou révèle le signifié (Diane). Le signifié est donc un signifiant barré, écrasé, refoulé.

J. Lacan, Le Séminaire, livre XI, « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 1964 », Seuil, 1973, pp. 82-83, p. 86.