On finit par oublier que la notion de scène romanesque contient implicitement une métaphore théâtrale : quelque chose dans le roman, à un moment donné, ouvre l’espace d’une scène de théâtre.

La métaphore théâtrale est totalement absente des romans de Chrétien de Troyes et le mot « scène » n’y apparaît pas1. C’est donc en quelque sorte par anachronisme que nous désignons comme scène tel ou tel passage dans l’œuvre du romancier médiéval.

Pourtant la postérité du Perceval nous y autorise au moins deux fois : le moment où Perceval, invité au château du roi pêcheur, voit passer devant lui la lance qui saigne et le graal, a bien été reçu dans notre culture comme une scène originaire du roman, sorte de matrice imaginaire à partir de laquelle écrire continuations et adaptations du premier Perceval. Le thème du graal se retrouve dans Le Roi pêcheur de Julien Gracq (1949). L’autre moment est celui où Perceval contemple un vol d’oies sauvages saisies dans l’éblouissement de la neige fraîchement tombée du matin. Un faucon fondant sur elles abat l’une des oies. Perceval s’approche à cheval et voit la neige tachée de trois gouttes de sang, rouge sur blanc à la manière des lèvres et du visage de Blanchefleur son amie. Les trois gouttes de sang serviront de matrice à Un roi sans divertissement de Jean Giono (1947)2.

Chacun de ces moments se caractérise par le caractère exceptionnel du lieu (salle à manger mystérieuse du roi-pêcheur, paysage de neige) et, plus encore, par l’intensité magnétique de la vision, qui fascine le héros et, dans le même temps, le méduse : Perceval, le grand questionneur qui parle à tort et à travers, demeure silencieux devant le mystère du graal et n’interroge pas son hôte ; il demeure pensif devant les gouttes de sang et refuse d’écouter les messagers du roi Arthur venus le chercher.

La vision et le lieu ouvrent à la scène romanesque. Mais c’est autre chose qui, chez Chrétien de Troyes, les a motivées. Il faut saisir le graal comme les gouttes de sang sur la neige à la frontière d’une pratique médiévale du roman qui les a suscitées et d’une origine de la scène moderne qui a détourné puis méconnu ces pratiques. Nous tenterons ici de montrer quels détournements ont conduit la littérature à cet avènement de la scène. Ces méandres de l’histoire littéraire sont importants : si, fondamentalement, la scène transgresse un code littéraire et social, si la scène est le moment de l’irruption du réel dans la littérature, si la scène déconstruit, défait les structures du roman, c’est à ces origines médiévales qu’elle le doit.

I. Un roman d’aventures

Dans la légende, le chevalier se définit comme celui qui, parcourant l’espace indéfini du monde, est en quête d’aventures, c’est-à-dire de rencontres et de combats par lesquels il puisse affirmer ou confirmer sa valeur de chevalier. L’aventure qualifie le chevalier. Elle redit et décline les qualités propres à la chevalerie. L’aventure, avant d’être lue comme histoire pittoresque, se définit donc d’abord comme performance, au sens presque sportif du terme : rechercher l’aventure, en accepter les épreuves, c’est concourir pour l’excellence, c’est faire effort pour être le meilleur.

Mais cette excellence n’est pas seulement sportive. La performance chevaleresque dit les valeurs de la chevalerie et, par là, constitue le code chevaleresque, le code symbolique par rapport auquel l’ensemble du roman est amené à se déployer. La succession des aventures permet de parcourir les éléments du code, de telle sorte que l’histoire, dans sa totalité, équivaut à ce code non écrit, code idéal, implicite, dont les bribes ne nous sont rappelées qu’au gré des nécessités du récit.

Confrontation et célébration : les deux performances du conte

Il existe deux types de performances correspondant aux deux temps de la séquence romanesque, ou aventure : le temps de la confrontation au rituel chevaleresque, et le temps de la célébration du rituel.

Figure 1 : Perceval qui se combat a un chevalier et l’a conquis. C’est le combat contre Aguingueron. Le croisement des lances établit la bipartition de l’espace agonistique. (F°15r°a.) Sauf mention contraire, les enluminures proviennent du manuscrit de la bibliothèque de la faculté de Médecine à Montpellier, et datent de la fin du treizième siècle. Les légendes en italiques sont celles du rubricateur au bas des pages du manuscrit.

Le temps de la confrontation donne lieu à la performance agonistique, c’est-à-dire au combat, à la mise à l’épreuve du chevalier face à un autre chevalier. La fonction symbolique de cet agon est de mettre à l’épreuve l’excellence chevaleresque. Cette épreuve manifeste chaque fois un angle nouveau de la chevalerie, un élément différent du code. On peut parler de performance agonistique dans les épisodes où Perceval affronte le chevalier vermeil (vv. 1020sq), Aguingueron (vv. 2120sq), Clamadieu (vv. 2593sq) ; où Gauvain se trouve face à Méliant de Lis (vv. 5426sq) ou face au neveu de Greorreas (vv. 7199sq).

Le temps de la célébration chevaleresque, même s’il n’est pas consacré au combat, est lui aussi entièrement ritualisé : ce sont les évocations – même fugitives – de banquets, lorsque Perceval arrive devant Arthur « assis au mengier » (v. 860), que Gornemant de Goort invite Perceval à sa table (vv. 1517sq) ; le frugal repas chez Blanchefleur (vv. 1876sq) tient lieu, par défaut, du banquet que permet ensuite, dans la profusion, l’arrivée du bateau à Beaurepaire (vv. 2504sq) ; quand on ne mange pas, on danse, comme le fait Gauvain avec les demoiselles du château de la Roche de Sanguin, où il a triomphé du lit de la merveille (v. 8832).

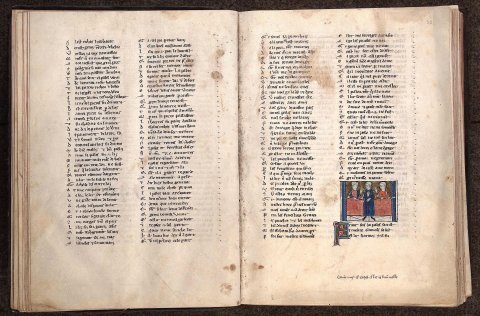

Figure 2 : Coment les damoiseles firent les queroles encontre monseignor Gauvain. La célébration de la gloire de Gauvain au château des trois reines après qu’il a triomphé du lit de la merveille, est représentée par un alignement de quatre personnages. L’apparente symétrie des deux demoiselles au centre est faussée par la dissymétrie des personnages aux extrémités. Gauvain à gauche est posé sur un sol, alors que les trois reines n’évoluent que sur un fond uni. D’autre part, l’alternance des couleurs de vêtements (bleu/rouge/bleu/rouge) s’oppose aux symétries de l’ordonnancement bipartite de la Figure 1. (F°57v°b.)

Aux réjouissances du repas et de la danse, il faut ajouter les rituels d’hommage et d’allégeance : Perceval est adoubé par Gornemant de Goort (v. 1591), l’Orgueilleux de la lande se constitue prisonnier auprès d’Arthur (v. 3946), Gauvain amène Perceval devant Arthur (v 4477). Le banquet comme l’hommage constituent une performance non plus agonistique mais collective. Les tables de banquet et entre toutes la célèbre table ronde marquent l’unité de cet espace, qui s’oppose à la bipartition de l’espace agonistique.

Figure 3 : Comment le prudhomme ceint l’espee a Perceval. Gornemant à droite tend l’épée à Perceval, reconnaissable à son haubert sur la tête. Contrairement aux représentations de banquet, la composition est ici centrée sur le pommeau de l’épée, donc sur la « chose » de la performance. La symétrie est respectée, les gestes des bras des deux personnages de gauche, identiques entre eux, s’opposant à ceux des personnages de droite. Ils signifient symboliquement l’adoubement donné (à droite, main droite sur le cœur, main gauche vers le bas) et reçu (à gauche, main droite à l’épée, main gauche vers le haut). Le caractère collectif de la performance se manifeste par l’unité du fond et par la présence de quatre personnages. (F°11v°a.)

Cette bipartition est figurée avec netteté et constance dans les enluminures, par la symétrie des lances croisées dans le combat, par l’opposition des couleurs sur lesquelles se détachent les personnages, deux couleurs différentes pour un même lieu : les couleurs ne décrivent pas alors le réel, mais la division symbolique, stylisée, d’un espace caractérisé d’abord par le face à face.

L’appariement de la performance agonistique et de la performance collective, de la mise à l’épreuve dans la « bataille3 » puis de la célébration dans le banquet des valeurs de la chevalerie constitue idéalement la séquence romanesque, ou « aventure ».

Pour comprendre comment fonctionnent ces aventures, nous ne devons pas oublier que nous n’avons pas affaire à l’origine à un livre imprimé. Destiné essentiellement à une lecture collective à voix haute, le roman obéit encore, au moins partiellement, à une logique de l’oralité. Quoique écrit et composé comme texte, il demeure imprégné des cultures orales, à la fois le folklore des contes et la tradition épique de la chanson de geste. C’est pourquoi on désignera ces performances idéales, que le roman met à l’épreuve, détourne, parodie, comme les performances du conte, identifiant ainsi en quelque sorte le conte à une sorte de matériau légendaire qui préexisterait au roman4.

Dans ce contexte, l’héritage culturel antique n’est pas absent5, mais apparaît complètement remodelé par les pratiques médiévales de l’énonciation. Aussi l’idée aristotélicienne d’une construction rhétorique, d’une architecture du récit avec progression dramatique jusqu’à un dénouement n’est-elle peut-être pas la plus opératoire pour rendre compte du fonctionnement du roman médiéval. Sous prétexte que Perceval apprend à être chevalier, on aurait tort de parler de roman d’apprentissage. D’autre part les aventures de Perceval sont lues dès les premières Continuations du roman écrites après la mort de Chrétien6 comme une quête initatique, une recherche chrétienne de la vérité de la foi, recherche dont le graal figure l’idéal accomplissement. Mais l’apprentissage comme la quête privilégient la structure narrative d’un texte dont nous voudrions montrer ici qu’il fonctionne d’abord selon une logique de la performance. Pour comprendre ce qui a motivé la naissance de la scène, il faut accepter l’idée à première vue paradoxale que la narration n’est pas la structure de base du roman, mais une mécanique de rechange, acquise après coup et qui n’a jamais effacé complètement la logique originelle de la performance.

Même si elle s’identifie à un chemin7, à ce qui pousse sur le chemin8, l’aventure n’est donc pas la narration. L’aventure, c’est exactement la tuvch grecque, le hasard de la rencontre. « Chevalier m’a fait / Li rois, qui bone aventure ait » (vv. 1317-8), dit Perceval à Gornemant, le roi m’a fait chevalier, qu’il ait bonne aventure, bonne chance à lui. Cette bonne chance se manifeste dans la rencontre, se recherche dans le désir de la rencontre : au début de la séquence du sang sur la neige, Perceval s’est levé « Que querre et ancontrer voloit / Avanture et chevalerie » (vv. 4100-1), car il voulait chercher et rencontrer aventure et chevalerie. La rencontre est bien l’objet de l’aventure ; c’est dans la rencontre qu’est mise à l’épreuve la chevalerie.

Il ne s’agit donc pas essentiellement de mener de bout en bout une histoire enchaînant consécutivement des événements qui conduisent les personnages dans une durée, une temporalité qui les transforme. Dans Perceval, l’histoire du jeune homme ne se finit pas et le mystère du graal n’est que très partiellement éclairci. Aux aventures de Perceval succèdent les aventures de Gauvain, sans lien logique bien net entre ces deux parties du texte. L’inachèvement du roman selon les critères modernes de lecture n’est pas seulement dû à son arrêt pour ainsi dire au milieu d’une phrase, mais surtout à la précarité de l’articulation narrative entre les deux actions. Il y a bien un rapport entre les deux parties du roman, mais c’est un rapport symbolique avant que d’être un enchaînement narratif.

Le découpage séquentiel de Perceval est ce qui frappe d’emblée le lecteur et rythme le texte. En revanche l’articulation des séquences entre elles n’est pas toujours très explicite et demande en tout cas une analyse approfondie. Ce rythme de lecture permet de dégager un fonctionnement autonome et récurrent de la séquence, une économie de l’aventure.

Le roman fonctionne donc idéalement comme une succession d’aventures caractérisées par la performance d’un chevalier et dont la fonction est de dire le code chevaleresque. Cependant, si le roman médiéval fonctionnait simplement et uniquement à partir de ce schéma sommaire il serait bien pauvre. Le roman réfléchit sur son propre fonctionnement, en expérimente les limites, cherche à mettre ses propres principes en contradiction. Les séquences où cette réflexivité se manifeste avec le plus de force sont celles qui retournent la performance en contre-performance, si bien que, d’une certaine manière, on peut considérer l’ensemble de l’œuvre de Chrétien de Troyes comme une mise à l’épreuve de la notion d’aventure. De cette mise à l’épreuve naîtra la scène.

Les contre-performances de Perceval

Chrétien de Troyes prend pour point de départ de son dernier roman une situation impossible : son héros non seulement n’est pas chevalier, mais n’a pas idée de ce qu’est la chevalerie. « Il ne set mie totes lois »(v. 230), il ne connaît rien à toutes nos lois ; il agit « nicemant » (v. 665), niaisement, « Tant est nice et bestïaux »(v. 1249), tant il est ignorant et rustre. On le reconnaît d’emblée comme « Nice et sot » (v. 1313), ignorant et sot9.

Dans le face à face, Perceval est d’abord éberlué ; éberlué dans la forêt déserte (la gaste forest, v. 73) face aux cinq chevaliers cherchant cinq autres chevaliers et trois jeunes filles (v. 179) ; éberlué devant la tente (v. 602), puis face à la jeune fille à l’anneau (v. 632) ; éberlué à la cour, d’abord face au roi Arthur (v. 858), puis face à la demoiselle qui ne rit jamais (v. 991) mais cette fois ne peut manquer d’en pouffer de rire. Le combat avec le chevalier vermeil constitue ensuite, de façon retardée et inversée, la performance agonistique qu’Arthur, d’avance, et comme dans l’égarement, avait consacrée. La quatrième rencontre est celle, à nouveau médusante, avec Blanchefleur dans le château de Beaurepaire (v. 1753), elle aussi suivie de plusieurs combats. Puis vient la rencontre, qui sidère Perceval de honte, avec la demoiselle de la tente (v. 3629), que maltraite l’Orgueilleux de la lande : cette rencontre parachève la seconde séquence. Surgissent ensuite, et c’est la cinquième apparition, le Roi Pêcheur puis son château (v. 2988), qui affrontent Perceval à la vision déconcertante de la lance et du graal (vv. 3130 et 3158). Puis la sixième séquence nous représente Perceval saisi, fasciné, dans la neige (v. 4096) par le spectacle des trois gouttes de sang (v. 4121). Enfin, le face à face de Perceval et des pélerins, auxquels il ne comprend rien, ouvre la septième et dernière séquence des aventures qui lui sont consacrées (v. 6143).

Malgré leur binarité, les séquences de Perceval n’alternent pas performance agonistique et performance collective. Cet enchaînement constitue une référence implicite, mais presque toujours détournée : le repas de pâtés devant la demoiselle de la tente (vv. 698sq) précède bien le combat avec l’Orgueilleux de la lande, mais n’est pas un banquet, loin s’en faut, banquet qui de toute façon devrait suivre et non précéder l’agon ; le combat contre le chevalier vermeil est précédé et suivi d’une admission de Perceval à la table du roi Arthur ; mais chaque fois le banquet est perturbé, d’abord par le vol de la coupe, ensuite par l’irruption de la demoiselle hideuse (vv. 5542sq). Des deux repas qui ponctuent la séquence de Beaurepaire, le premier se caractérise par le défaut de nourriture qui bloque la célébration de la joie, le second que déclenche l’arrivée du bateau des marchands se situe trop tôt dans l’épisode et est assombri par le défi de Clamadieu : au lieu de couronner et célébrer l’agon accompli, il le précède insolemment et comme gratuitement.

Dialogue heuristique et retour au code

Bien souvent d’ailleurs la performance est réduite à la vision, au face à face avec l’inconnu, avec l’objet qui représente ce code chevaleresque devenu incompréhensible. Cette contre-performance est ensuite pour ainsi dire cadrée. Elle fait l’objet d’une sorte de dialogue heuristique, opposant un « il convient »10 au « il ne sait pas » introductif11 : la mère de Perceval lui explique ce que sont les chevaliers qu’il vient de rencontrer et ce qu’est la chevalerie (vv. 345sq) ; le dialogue avec la demoiselle de la tente (vv. 3716sq) que Perceval revoit et ne reconnaît plus tant elle a été maltraitée par l’Orgueilleux de la lande explique pourquoi Perceval a mal agi avec la demoiselle de la tente, en quoi il a enfreint les règles de la chevalerie ; l’épisode chez Gornemant de Goort est d’abord un dialogue pour expliquer comment faire usage des armes conquises dans le combat contre le Chevalier Vermeil ; le dialogue au lit avec Blanchefleur (vv. 1939sq) initie Perceval au rituel courtois qui l’oblige à combattre Clamadieu ; le dialogue avec sa cousine, la jeune fille au mort, explique à Perceval pourquoi il n’aurait pas dû se taire devant le graal (vv. 3368sq.) ; le dialogue avec Gauvain (vv. 4634sq), puis avec l’ermite (vv. 6289sq), ont la même fonction d’explicitation du code, et du rapport de la performance passée au code, dans la sixième et dans la septième séquences.

La présence de ces dialogues heuristiques, de ces moments de cadrage de la performance, indique assez que celle-ci ne va plus de soi, que le rapport au code et que du coup le déroulement même de la performance deviennent problématiques, critiques. Le dialogue est le moment réflexif de la séquence, où le texte prend conscience du retournement de la performance contre le code. Le passage de la performance à la contre-performance se révèle alors dans sa dimension positive de refondation symbolique : il ne s’agit pas tant de déconstruire la chevalerie et ses modes de représentation que de fonder, par la parodie, un nouveau système de représentation, dans lequel la dimension incompréhensible de ces performances renversées déploie la positivité de la merveille. Le fait que Perceval ne sache pas, le fait que ce qu’il voit ne se comprenne pas devient le socle de la nouvelle représentation. L’intérêt se déplace alors de l’agon proprement dit vers le lieu où se déploie la merveille, du contenu vers le contenant.

L’atemporalité du lieu

Le lieu préexiste à la rencontre et se caractérise par son atemporalité. La poursuite des chevaliers dans la gaste forêt, le vol des oies au-dessus de la neige, nous sont présentés comme des fuites sans origine ni fin ; la tente dans la forêt, la cour du roi Arthur sont installées dans la précarité et l’indétermination d’un temps anhistorique qui échappe au récit ; ils étaient déjà là. Quant au château du Roi Pêcheur, il surgit littéralement de terre à l’œil de Perceval, il surgit de l’atemporalité du conte dans la temporalité du face à face.

Par la séquence, Perceval inscrit dans le temps l’atemporalité du lieu. Le combat disparaît au profit de la vision, l’affrontement et la performance se déplaçant d’un espace agonistique, coupé en deux, symétrisé dans l’affrontement, vers un espace scopique, polarisé autour de ce qui est donné à voir et qui fascine. L’œil l’emporte alors sur la parole. Ce qui advient ainsi à la scène se situe à la lisière de la concentration extrême du temps agonistique et de la dilatation d’un rituel immuable donné à contempler à la manière d’une icône.

L’épisode du graal interroge cette atemporalité problématique d’un lieu qui n’est plus exactement le lieu de la performance, et tend à devenir lieu scénique. L’atemporalité du rituel auquel Perceval est confronté devient le ressort essentiel de la séquence et en même temps constitue son point aveugle, ce sur quoi tout à la fois il doit y avoir et il ne peut pas y avoir de question.

Le personnage comme déconstruction du code

Perceval, qui incarne la méconnaissance absolue du code12, s’oppose ainsi à Gauvain, le héros de la deuxième partie du roman, qui incarne non seulement la connaissance des valeurs de la chevalerie (Et il sot, v. 5530 ; Et messire Gauvains savoit, v. 6822), mais l’excès d’adhésion à un code dont les raffinements périmés se retournent contre le principe même de la chevalerie, bloquant l’exécution de la performance. Perceval, ou le défaut de chevalerie, et Gauvain, ou l’excès de chevalerie, se rejoignent paradoxalement pour critiquer le cadre de la performance pour laquelle ils ont été créés. L’enjeu du texte est de critiquer, c’est-à-dire de marquer les limites, de délimiter l’espace de la chevalerie, cet espace même qui, une fois circonscrit, deviendra l’espace de la scène.

Perceval est conçu par Chrétien de Troyes comme l’antithèse de Gauvain, qui lui-même était apparu, dans Le Chevalier de la charrette, comme l’antithèse de Lancelot : alors que Lancelot avait dédaigné la gloire de la lance13 et était monté sur la charrette d’infamie par amour pour Guenièvre, Gauvain saisi de honte n’avait pas pu agir de même14. La honte qui paralyse le chevalier et le corsette dans les exigences du code poursuit Gauvain dans Perceval. Si l’on songe que Lancelot, l’amant de la reine, se construit lui-même, pour Chrétien, comme antithèse de Tristan avec lequel ses romans rivalisent15, on voit que tous les personnages principaux du romancier champenois sont des négations, voire des négations de négation du chevalier idéal importé des contes et des chansons. De même que la scène romanesque naît du travail de la négativité opéré sur l’aventure médiévale, de même le personnage de roman, avec ce creux intérieur de la honte ou de l’ignorance qui l’habite, se fabrique à partir d’un travail de la négativité opéré sur les héros idéaux de la légende.

On définira donc les aventures de Perceval comme parodies de la performance chevaleresque, parodies suivies d’un rattrapage du code. Cette structure séquentielle tout à fait particulière, qui cherche à retourner contre elle-même l’économie même du roman de chevalerie, ouvre ce qui tient lieu de performance à quelque chose qui, déjà, fait scène.

II. De drôles d’objets

L’aventure conduit le héros vers une question, elle le campe face à un objet mystérieux. Qu’est-ce que cette chose ? Pourquoi la chose est-elle dans le lieu, ou plus exactement pourquoi passe-t-elle devant le lieu ? Ce « pourquoi » s’exacerbe dans la quête du graal.

« Qui estes vos ? » (v. 169), demande Perceval aux premiers chevaliers qu’il rencontre. Et devant leurs lances :« Que est ice que voz tenez ? « (v. 185). Puis devant les boucliers : « Ce que est et de coi vos sert ? » (v. 208). Vient le tour du haubert : « Qu’est ce que vos avez vestu ? » (v. 255). Toutes questions qui se condensent dans la dernière : « Qui vos atorna donc ensin ? » (v. 279), qui vous équipa donc ainsi, ou autrement dit quelle est la clef symbolique de ce qui se manifeste à moi de façon incompréhensible ?

À cette pluie de questions s’oppose le silence devant le graal, car Gornemant a enseigné à ne pas être « Trop parlanz ne trop noveliers » (v. 1607), à ne pas parler et à ne pas demander trop. Face à la vision incompréhensible, « Si n’osa mie demander / Do graal cui l’an en servoit » (v. 3182), Perceval n’osa pas demander à qui on apportait le graal. « Ne lor anquiert, ne le demande » (v. 3191), il ne leur pose pas la question, il ne le demande pas. Comment savoir le lendemain « De la lance por coi el saigne […] Et do graal ou l’an le porte »(vv. 3337-9) ? La cousine de Perceval, qu’il rencontre au sortir du château, lui demande aussitôt : « Et demandates vos por coi / Elle saignoit ? » (v. 3490). Ne pas avoir su poser la question : tel est le péché (v. 3542, 4588, 4592). Le serment de Perceval n’est pas de prendre possession du graal, mais de résoudre cette question, de savoir :

Tant que il do Graal savra

Cui l’en an sert, et qu’il avra

La Lance qui saigne trovee,

Tant que la verité provee

Li soit dite por qu’ele saigne16.

Le silence de Perceval marque, dans ce qui va devenir la scène, la défection des logiques discursives et l’irruption d’une autre logique, que l’on pourrait définir dans le roman médiéval comme logique de la merveille. La défection de la parole a d’abord pour conséquence la mise en échec de la performance. En effet, l’affrontement de Perceval aux déclinaisons du code chevaleresque ne se fait pas à proprement parler dans le cadre de la performance chevaleresque puisque Perceval au départ n’est pas un chevalier et ne connaît pas les règles de la chevalerie. Au cadre symbolique qui fait défaut, le romancier substitue alors un cadre imaginaire, fondé dans le réel sur la vision et sur le lieu. Perceval est d’abord frappé par la lumière, par l’éclat du lieu : éblouissement devant l’éclat des armes surgies de la gaste forêt comme des apparitions angéliques (vv. 125-9), clarté merveilleuse de la tente de la demoiselle à l’anneau (vv. 610-2), dorure luisante des cheveux de Blanchefleur (v. 1772), grande clarté du graal faisant perdre aux chandelles leur éclat (vv. 3164-7). En face de lui, Perceval perçoit non la dimension symbolique de l’épreuve, mais d’abord la présence incompréhensible de cette « chose » merveilleuse, luminescente, qui, pour lui, fait tableau. La logique de la merveille est en marche.

La « chose » comme merveille

A la base de Perceval se trouve cette sorte d’objet qui porte en lui l’indétermination de la « chose » : c’est le graal. Le graal est la « chose » du conte : « Tant sainte chose est li Graals » (v. 6351) et, plus loin, « C’autre chose ne li covient », car aucune autre chose ne lui convient (v. 6353). Le mot objet, avec ce qu’il suppose de détermination précise, de circonscription objective, n’est jamais utilisé par Chrétien. A vrai dire, c’est le graal que la postérité a sélectionné et retenu dans Perceval ; mais le roman contient bien d’autres « choses ».

Il y a un lien entre la « chose » qui se présente à la vue du chevalier et la « merveille » qui entoure l’aventure de son halo. L’éclat de la « chose » pour l’œil se manifeste notamment dans le jeu poétique entre les mots vermeil et merveille, le rouge devenant ainsi la couleur qui relaye et fixe la surprise lumineuse inaugurale du face à face avec la « chose ».

A la fin d’Erec et Enide, Erec parvient au verger où doit être tentée l’aventure de la Joie de la cour. Un chevalier se présente à lui pour le combat, « Armé d’unes armes vermeilles, / Qui mout par ert granz a merveille »(p. 248, vv. 5891-5892), équipé d’armes vermeilles, qui était si grand que c’était merveille. Dans Le Chevalier de la charrette, la femme du sénéchal de Gorre donne à Lancelot « les armes son seignor vermoilles / Et le cheval qui mervoilles / Estoit biaux et forz et hardiz » (p. 658, vv. 5499-5500), les armes vermeilles de son seigneur, et le cheval qui à merveille était beau et fort et ardent. Quand Lancelot arrive au Tournoi du Pire, le public s’écrie : « Veez mervoilles / De celui as armes vermoilles » (p. 668, vv. 5861-5862), voyez la merveille de celui qui a les armes vermeilles. La rime est reprise telle quelle dans Perceval, à l’arrivée de Clamadieu, qui se constitue prisonnier devant Arthur : Aguinguerron « Son seignor tot de sanc vermoil / Vit covert », voit son seigneur tout couvert de sang vermeil, « Et dit : Seignor, veez merveilles, / Li vallez as armes vermoilles », Seigneur, voyez la merveille, le jeune homme aux armes vermeilles vous envoie un nouveau prisonnier (vv. 2704-8). Le spectacle du sang constitue la merveille de la rencontre17.

Terme omniprésent dans la littérature arthurienne, la merveille n’a qu’un lointain rapport avec le fantastique : on ne s’interroge jamais sur le caractère (in)vraisemblable, (sur)naturel, (ir)réel de la merveille. La merveille ne joue pas sur le statut de la représentation : elle est là, doit être là, ne peut pas ne pas être là dans le roman.

La merveille est l’effet visuel de la « chose », donnée à voir comme ce sur quoi le savoir du chevalier est défaillant, comme élément de méconnaissance. En passant du conte au roman, Chrétien de Troyes opère un glissement de la bataille vers la merveille, du récit des hauts-faits du chevalier accompli vers les visions de celui qui ne sait pas. Parce qu’elle surgit face à cette méconnaissance, la merveille suscite la demande : ce que c’est, à quoi ça sert, à qui c’est destiné, pourquoi c’est là ; ces demandes reviennent constamment dans le récit, interrogations lancinantes de qui ne s’en remet pas d’avoir été ébloui.

La merveille est l’éclat aveuglant18 de la « chose » et, par là, la pièce maîtresse de cette « conjointure »romanesque revendiquée par Chrétien19. Il ne faudrait pas trop vite identifier la « conjointure » avec l’exigence aristotélicienne de composition dramatique du récit. La « conjointure », c’est d’abord au sens propre l’assemblage de ce qui est disjoint, l’unification des morceaux séparés. Cette unification est thématisée dans le récit. La conjointure est d’abord la maçonnerie qui enclot et circonscrit les lieux20. Mais l’épée donnée par le Roi Pêcheur à Perceval et que seul Trébuchet pourra « refaire » lorsqu’elle se brisera (vv. 3608-3625) pose également un problème de jointure. Dans la Première continuation, ressouder l’épée est l’épreuve soumise à Gauvain après la vision du graal et de la lance. « Tenés, jostés les deux parties », tenez, ajustez les deux morceaux, commande le roi ; mais Gauvain « Oncques tant ne les pot jouster » (p. 486, v. 7369, 7375). Toujours dans la Première continuation, l’histoire de Caradué est tout entière organisée autour du problème de la conjointure : de la tête de Caradué, coupée par son père et aussitôt « rejointe » (v. 2313) ; de l’écu à la boucle merveilleuse, dont l’or « adjoint » au mamelon coupé de la reine Guignier prend exactement la ressemblance de l’autre mamelon (v. 3077).

La conjointure n’est donc pas un simple travail esthétique d’agencement du conte par l’écrivain. Elle est le thème et l’enjeu fondamental de l’aventure romanesque. La merveille offre la possibilité de conjoindre ce qui, dans la performance, se manifeste essentiellement comme clivé. Symboliquement, la conjointure désigne alors la rencontre des deux espaces qui s’affrontent dans la performance, espace réel du héros frappé de méconnaissance et inscrit dans la temporalité de l’aventure, espace symbolique du lieu frappé d’atemporalité et portant par là le savoir de la chevalerie. Par la merveille, la « chose » devient le point d’articulation entre ces deux espaces. La réalité triviale et matérielle du monde d’une part, matérialisée par le caractère familier de la « chose », par l’expérience sensible qui manifeste la « chose » au regard du chevalier, doit être accordée avec la puissance symbolique de la performance et du rituel qui sont mis en œuvre autour de cette « chose ». Ainsi, la merveille est l’instrument de la conjointure du réel et du symbolique, conjointure qui se cristallise autour de la « chose » du conte, ou plus exactement, dans la manière romanesque dont est traitée, représentée, la « chose ».

Le roman se présente donc comme une succession de séquences, ou aventures, vaguement cousues entre elles par de la narration. La « chose » est campée à l’entrée ou au milieu de l’aventure et irradie depuis le lieu qu’elle désigne et circonscrit. La merveille est cet effet irradiant. Le rapport de la performance à la « chose » constitue la structure archaïque de la scène.

La « chose » comme signe et comme symptôme

A cause de cette position à l’intersection des deux espaces de la performance, la « chose » tout à la fois renvoie au rituel et déconstruit celui-ci. Elle est le signe du rituel et le symptôme de sa parodie. Prenons quelques exemples : l’anneau, le chapeau, le graal, la coupe d’or et l’équipement du chevalier vermeil, les gouttes de sang sur la neige.

Retirer son chapeau (v. 895) et se découvrir devant le roi est un signe d’allégeance qui désigne le parfait chevalier et rappelle courtoisement la hiérarchie féodale inscrite dans le code ; mais jeter son chapeau à la tête du roi, c’est au-delà même de l’insolence du geste marquer l’irruption brutale du réel à la table d’Arthur et défaire l’aura dans laquelle elle doit demeurer enveloppée.

De la même façon, prendre l’équipement du chevalier vermeil après l’avoir tué au combat (vv. 1076sq), c’est intégrer symboliquement le monde de la chevalerie et exécuter le commandement du roi Arthur. En portant les armes vermeilles, Perceval signifiera son appartenance et son allégeance. Mais Perceval ne sait ni délacer le heaume, ni déceindre l’épée, ni la sortir du fourreau, et envisage un moment, pour s’emparer de la « chose », « a charbonees / Trestot esbraone[r] ce mort » (vv. 1092-3), de mettre le mort en pièces de boucherie à cuire au feu de bois. La trivialité du langage et du geste ramène brutalement au réel et constitue les armes vermeilles en symptôme de la méconnaissance de Perceval.

Figure 4 : Coment Perceval osta l’anel du doi à la damoiselle. Point de tente, point de paysage ici. La bipartition de l’espace agonistique est marquée par l’opposition des deux couleurs du fond, qui n’a rien à voir avec une représentation réaliste de l’espace. Le doré sur lequel se détache la demoiselle est l’or de la merveille. L’anneau, enjeu essentiel de la performance, est grossi démesurément et placé à la frontière des deux surfaces colorées. (F°5r°b.)

La brutalité du geste déconstruit le moment glorieux qui devrait couronner la performance, l’armure saisie comme symptôme contredit l’armure remportée comme signe.

Quant au graal (v. 3158), c’est un plat du banquet qui renvoie au rituel immuable du repas chevaleresque, moment où le monde réconcilié célèbre la puissance du code ; mais le graal vu par Perceval n’a pas sa place dans le banquet, est décalé par rapport à lui. En partant vers une autre pièce, en sollicitant une question qui ne vient pas, le graal détruit l’accomplissement du banquet.

Prendre l’anneau de la jeune fille en gage de service courtois (v. 674), c’est accomplir le code ; mais prendre brutalement l’anneau, faire violence à la jeune fille contredit complètement le principe de soumission à la Dame et de renoncement au désir dont le don de l’anneau constitue en principe la garantie. L’anneau arraché stylise le viol que pourtant le récit s’interdit de représenter. Il pourrait bien faire écho à la fontaine du Chevalier au lion, sorte d’anneau gigantesque et monstrueux dont les bouillonnements liquides symbolisent le lieu à la fois exhibé et interdit du féminin devant lequel le chevalier doit monter la garde ou au contraire qu’il doit enlever au combat :

Li perrons fu d’une esmeraude

Perchie aussi com une bouz

S’avait .iiii. rubins desous,

Plus flamboians et plus vermaus

Que n’est au matin li solaus,

Quant il appert en orïent21.

Comparée à une outre, la fontaine est ventre féminin ; chargée de pierres précieuses et percée en son milieu, elle constitue en même temps une bague gigantesque22. La fontaine du Chevalier au lion structure encore l’ensemble du récit et constitue un enjeu récurrent et clairement narrativisé de l’aventure.

L’anneau de Perceval au contraire déconstruit l’aventure, suscitant l’injuste châtiment de la demoiselle et la honte de Perceval. L’anneau échoue ainsi à faire signe : il ne dit plus la fidélité pourtant réelle de la demoiselle à l’Orgueilleux de la lande ; il ne peut pas, ne doit pas dire l’allégeance courtoise de Perceval, qui l’a futilement arraché. Devenu le symptôme indéchiffrable d’une brutalité dont on ne peut savoir jusqu’où elle s’est exercée, l’anneau se désémiotise en « chose » incompréhensible, incomprise de Perceval comme de l’Orgueilleux de la lande.

Figure 5 : Comment Perceval feri p[ar]mi lueil le chevalier vermeil de s[o]n javelot et l’occist. La symétrie de l’espace agonistique est nette, mais curieusement la lance du chevalier vermeil est remplacée par la coupe, alors que le texte précise bien que la coupe a été déposée sur « un perron de maubre grise » (v. 1036). Il s’agit donc ici, non de représenter un combat réel, mais un dispositif symbolique, au centre duquel doit se trouver l’enjeu de la performance, la coupe. (F°3r°a.)

La coupe d’or renversée et volée par le chevalier vermeil puis récupérée par Perceval (v. 1147) s’inscrit elle aussi dans tout un réseau intertextuel. Explicitement, le vol de la coupe est une offense à Arthur, que Perceval répare en tuant le chevalier vermeil. La coupe est donc le signe de l’allégeance à Arthur. Mais implicitement, la coupe est le symptôme de la trahison commise envers Arthur. Elle renvoie en effet allusivement à la légende du cor merveilleux reprise dans la Première continuation23 : le chevalier ne pouvait boire à ce cor ou à cette coupe que si sa femme lui était fidèle. En cas d’adultère, le vin se répandait sans pouvoir être bu.

Figure 6 : Comment li rois Artus but au cor merveilleus. La scène de banquet représente quatre personnages assis et est polarisée sur un côté, ici le côté droit, où Arthur, reconnaissable à la couronne, tente de boire le vin qui se trouve dans le cor (il le tient d’ailleurs d’une dôle de manière !). Pourtant l’enlumineur a voulu introduire une bipartition de l’espace en changeant la couleur du fond au milieu et en disposant les personnages de façon à installer Caradué, le héros vainqueur de l’épreuve, à la frontière des deux couleurs. Cette position centrale du héros du banquet rappelle celle de Gauvain sur le lit de la merveille. (F°111v°.)

Le vin renversé sur la reine (vv. 917-919) constitue le symptôme de l’adultère de Guenièvre avec Lancelot et offense Arthur. La disparition de la coupe gomme en quelque sorte la faute, que Perceval ravive en croyant l’effacer. La contre-performance met toujours en évidence que, derrière la « chose », bien autre chose est en jeu. Ici le vol de la coupe symptomatise la trahison de Lancelot sur laquelle pourtant le roman de Percevaldemeure muet.

La « chose » comme fétiche

Les « choses » importées des récits du conte pour devenir les enjeux éclatants mais mystérieux de l’aventure romanesque sont des objets travaillés par la fétichisation. L’anneau, le graal, la coupe sont d’abord des objets du désir qu’il s’agit de s’approprier, soit matériellement pour jouir de leur possession, soit intellectuellement et, de là, spirituellement, pour en maîtriser le sens, pour jouir de leur signification. Ces objets du désir constituent pour ainsi dire des entrées en biais dans le monde de la chevalerie, des manières indirectes d’accéder à cette perfection inaccessible. Ne sachant ce que c’est que la chevalerie, Perceval se raccroche aux « choses » qui la désignent. Quérir la « chose » est une façon d’apprivoiser le code chevaleresque, de rendre plus familier ce qui doit être atteint.

En ce sens, la « chose » fonctionne comme le fétiche, substitut familier, maîtrisable, de l’objet inaccessible du désir. La contradiction de nature qui caractérise toujours le fétiche se retrouve dans le double statut de la « chose » du conte, qui glisse, qui échappe, et dans le même temps qui demeure fixée dans un lieu clos, comme si la clôture ferme du lieu cherchait à suppléer le vague, l’indétermination de la « chose ». Le mouvement de fétichisation qui travaille la « chose » tend à déplacer la focalisation du récit d’un contenu de plus en plus vague et évidé vers un contenant de plus en plus circonscrit, fermé, resserré. L’objet s’estompe au profit de l’empreinte : Perceval passe des lèvres de Blanchefleur aux gouttes de sang sur la neige ; quant à la fontaine d’Yvain, elle devient l’anneau de Perceval, puis dans Perceval même la tente qui contient l’anneau. Dans la Première continuation, la tente où pénètre Gauvain à la manière de Perceval fait apparaître, tout au fond, le portrait brodé de Gauvain, portrait dans lequel plus rien n’évoque l’objet féminin du désir24 ; enfin, de l’amant ou l’aimée, on passe à la tour, au verger, à la paroi.

C’est peut-être la transmutation du philtre en graal qui constitue le processus le plus caractéristique et le plus spectaculaire de ce mouvement métonymique, de cette fétichisation qui travaille la « chose ». Le vin herbé que Brangien offre par erreur à Tristan dans Tristan et Yseut25 manifeste tragiquement la puissance active de la « chose » du conte ; dans Cligès, les breuvages de Thessala n’ont plus qu’une puissance passive. Préfigurant Roméo et Juliette, le breuvage ne donne pas l’amour, mais le simulacre de la mort : il absente Fénice, il soustrait au désir le corps interdit de la femme. Le breuvage de Thessala évide le lieu de la jouissance. Il prépare l’avènement du graal dans Perceval, contenant presque vide, ne contenant pour toute nourriture qu’une hostie, c’est-à-dire, pour toute « chose », le substrat symbolique le plus proche de l’immatérialité.

Figure 7 : La chambre des images dans La Mort du Roi Arthur, d’après Bnf ms fr. 116, F°688v°. Sur cette enluminure beaucoup plus tardive, la bipartition de l’espace oppose les spectateurs à gauche et ce qui devient, à droite, une scène où se déroulent les moments du rituel amoureux. Les personnages sont installés dans un espace géométral dont la perspective est figurée par le dallage au sol et au plafond. Morgue introduit Arthur à la scène, Arthur dont le regard médusé, pétrifié, était en quelque sorte préfiguré par la pétrification de Perceval face aux gouttes de sang.

Le contenant prend en charge désormais la représentation. Le lieu incorpore, sur sa surface même, le contenu et l’enjeu du récit. La salle aux statues de Tristan26, la chambre de Morgue ou Morgane, la sœur magicienne du roi Arthur27, deviennent des chambres d’images28 dont les murs ou les sculptures portent la représentation d’un adultère absenté. Le lieu témoigne d’une transgression qui s’est faite, mais qui ne se fait plus dans le temps présent du récit.

Les gouttes de sang sur la neige sont aussi du rouge désémiotisé sur une surface blanche, donc vide, qui prend le relais d’un agon défaillant, ou plus exactement décalé. « Li vermauz sor lo blanc asis » (v. 4138), le rouge posé sur le blanc arrive au terme d’un long travail de stylisation et, par là, de réduction par Chrétien de la « chose » du conte. Le contraste des couleurs procède de la bipartition qui caractérise l’espace agonistique. Le rouge sur blanc peut ainsi être comparé à la glose précieuse du nom de Soredamor, dans Cligès (p. 319, vv. 958sq), la surdorure d’amour consistant à appliquer de l’or sur du rouge, de l’excellence sur de l’amour. Le rouge sur le blanc, c’est aussi, dans Erec et Enide, l’évocation par Erec de l’angoisse d’Enide pour lui, « Et vos verroiz covrir de sanc / Les mailles de mon haubert blanc » (p. 246, vv. 5835-6), et vous verrez se couvrir de sang les mailles de mon haubert blanc29.

Mais le rouge sur le blanc cristallise bien autre chose dans Perceval que l’allégorie précieuse et somme toute convenue de Cligès, ou que les images fugitives du haubert taché. Le tableau abstrait que contemple Perceval fait écho, au-delà du tableau des lèvres de Blanchefleur fendant son visage blanc, aux draps tachés de sang qui trahissent Lancelot dans Le Chevalier de la charrette : pour rejoindre Guenièvre dans sa chambre, où elle est vêtue d’une « molt blanche chemise » et d’un manteau « d’escarlate » (v. 4579, 4582), rouge sur blanc, donc, Lancelot doit tordre les barreaux de fer de la fenêtre. Il s’entaille alors deux doigts (vv. 4640sq.). Les draps s’en trouvent tachés et teints (v. 4700, 4741, 4749, 4752). Keu, qui dormait dans la chambre de Guenièvre et dont les plaies se sont rouvertes dans la nuit, est accusé injustement. Les gouttes de sang participent ici directement de l’histoire, mais fonctionnent déjà comme signe ambivalent, défaillant.

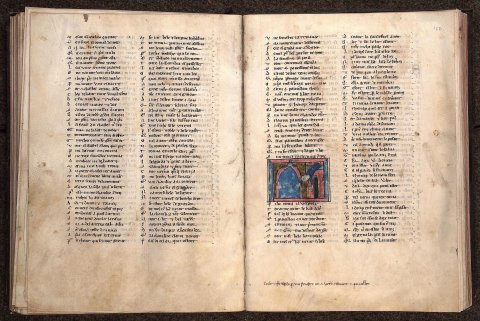

Figure 8 : Comment Perceval resgardoit a cheval tot armé les III goutes de sang sor la noif (la neige). Le face à face chevaleresque se mue ici en face à face du héros et d’un lieu vide. Le quart de cercle blanc est frappé par la lance de Perceval, comme on terrasserait un adversaire au combat. Le temps arrêté est symbolisé par le bras gauche de Perceval retenant les rennes du cheval. Impossible de savoir si l’enlumineur a représenté les gouttes de sang : les traces sur la neige sont d’usure… (F°27v°b.)

L’épisode de Lancelot fait lui-même écho à l’épisode des faux sanglantes dans Tristan et Yseut : le roi Marc invité chez Arthur a dissimulé sur le sol de la salle commune où l’on dort des lames de fer tranchantes, censées accuser par les blessures qu’elles lui feront celui qui se lèvera la nuit pour rejoindre Yseut. Tristan se blesse. Grâce à la solidarité des autres chevaliers qui s’entaillent exprès les jambes, il devient impossible de distinguer un coupable parmi les compagnons d’armes30.

La comparaison des trois épisodes – les faux sanglantes, les draps tachés, le sang sur la neige – révèle de façon caractéristique le processus de fétichisation : la blessure accusatrice est d’abord dissociée du corps de l’amant ; les draps tachés font tableau comme « chose » autonome ; puis la faute est éludée au profit du seul tableau, de la brutalité diffuse, incompréhensible, du cou coupé de l’oie et du jeu de couleurs abstrait, rouge sur blanc. La vision de Perceval tient lieu de l’action de Lancelot ou de Tristan. Sa fascination devant les trois gouttes de sang est une jouissance fétichiste : installant une « chose » matérielle mais dépersonnalisée dans un lieu vidé, elle réduit l’affrontement transgressif à l’adversaire de la performance (le roi Marc, le roi Arthur) à la fortification d’un espace visuel et à la posture de Perceval31 face à cet espace, même si, indirectement, cette posture est reçue par les autres chevaliers comme une offense à Arthur, un affrontement à sa loi, une transgression du code féodal.

L’éviction de l’histoire, la déconstruction du conte, mettent en branle une logique seconde de communication et de signification, une logique de la signifiance. Deux fois détachées de Perceval (ce n’est pas son corps comme pour Tristan, ce n’est pas son sang comme pour Lancelot), les trois gouttes de sang font en effet retour sur lui. Elles reprennent à la manière d’un motif le sang de la Lance qui saigne chez le Roi Pêcheur, laquelle par jeu de mots (entre sang et sens ; entre saigne, signe et enseigne) renvoie directement à la méconnaissance de Perceval.

La lance-saigne est une « anseigne », c’est-à-dire un signe et un savoir, elle est par excellence la « chose » qui manque à Perceval32. Le sang est signe, signe de la lance qui saigne, elle-même signe de cet enseignement qui est en jeu ici dans l’aventure ; mais le sang est aussi symptôme, il est ce qui entache le lieu en tant que le lieu est hortus conclusus, ventre féminin, ce ventre resté vierge de Marie que l’exégèse biblique compare à un jardin fermé33. Le sang que contemple Perceval avec douleur et saisissement est son œuvre ; il symptomatise ce qui est en jeu derrière toutes ses contre-performances : la profanation de la femme, sa mère qu’il a tuée de douleur par son départ, la demoiselle à l’anneau qu’il a déshonorée, Blanchefleur qu’il a déflorée.

Figure 9 : Comment Perceval vit la lance qui seignoit et le St Graal chies le riche pescheeur. La performance du banquet, représentée par un alignement en principe de quatre personnages, est ici décalée par l’intrusion d’une jeune fille (reconnaissable à la coiffe qui enserre ses cheveux) portant la lance qui saigne. L’espace pictural tend alors à se scinder de part et d’autre de la lance, qui déborde le cadre ; on retrouve ainsi les éléments d’un face à face agonistique. Toutes les mains droites sont placées à la même hauteur, ce qui rétablit d’une certaine manière l’alignement à quatre caractéristique des performances collectives. Tous les personnages sont vêtus de bleu sauf Perceval au centre de la table, toujours reconnaissable à ses vêtements vermeils. (F°21v°a.)

Qu’elle se manifeste comme graal, coupe ou vêtement, comme chapeau ou comme goutte de sang, la « chose » est donc prise dans le mouvement de fétichisation qui travaille la « conjointure » romanesque. L’objet emprunté aux histoires légendaires est désémiotisé, frappé d’indétermination, puis enfermé dans un récipient, ou dans un lieu qui tendent à se substituer à lui. L’éclat merveilleux de la « chose » romanesque devient alors éclat du fétiche, dont le retour obsédant s’interpose entre le héros et son adversaire, auquel il vient faire écran.

III. L’obsession du lieu

Nous avons vu comment Perceval et Gauvain s’opposaient dans leur rapport au code. L’enjeu de la première partie de Perceval est d’amener le jeune homme à la cour du roi Arthur pour qu’il y soit consacré chevalier. Pour y parvenir, Perceval doit acquérir le savoir nécessaire à cette consécration. Ce savoir est matérialisé pour lui par les « choses » qu’il rencontre et dont il s’empare : femmes, vêtements, chevaux.

De la « chose » du conte aux « choses » de la quête

L’enjeu de la deuxième partie du roman est d’amener Gauvain au duel contre Guingambrésil à la cour du roi d’Escavalon, duel qui constitue la performance proprement dire, la performance idéale et sans cesse repoussée du chevalier. Au contraire de Perceval, pour y parvenir, Gauvain doit se dépouiller de son excès de courtoisie. Mais le duel contre Guingambrésil, toujours invoqué pour éviter l’affrontement immédiat (vv. 4720, 5023sq, 5118sq, 5236sq), n’aura pas lieu : un arrière vassal conseille au roi de « prandre / Un respit de ceste bataille » (v. 6037), de faire ajourner ce combat et de lui substituer la quête de la Lance qui saigne. A la fin du roman, donc, la logique de la quête se substitue à celle de la performance. Cette révolution structurale, qui annonce les narrations en prose du treizième siècle, a été préparée par l’installation progressive d’une certaine temporalité du récit.

Dans l’épisode des gouttes de sang, l’immobilisation de Perceval face à la neige tachée déclenche paradoxalement une succession de combats qui le conduisent finalement, avec l’intervention de Gauvain, auprès d’Arthur : Perceval change de lieu au sein d’une séquence unique qui s’est démultipliée. Les épisodes avec Gauvain se déploient carrément sur plusieurs jours et présentent une succession, donc un enchaînement d’événements. La performance s’intègre alors dans une narration qui lui assigne une origine et une fin : s’il y a un tournoi à Tintagel, c’est pour telle et telle raison (vv. 4772-4804) ; si Gauvain a été attaqué dans la tour, c’est la conséquence de tel et tel événement (vv. 6020-6035).

Du coup les séquences avec Gauvain présentent une structure interne inverse de celles avec Perceval. Perceval était immédiatement confronté au lieu et à la « chose », avant d’interroger le code et de combler sa méconnaissance : la contre-performance était suivie du dialogue heuristique. Gauvain au contraire résiste à l’avènement de la scène : face à la contre-performance désormais généralisée, il incarne la résistance du code.

« Tant irai que je saiche et voie »

J’avancerai jusqu’à ce que je sache et que je voie (v. 6538)

Gauvain cherche à passer, à franchir le passage, pour venir à la performance. Ce cheminement difficile ouvre le texte à la narration, qui tout à la fois prépare et retarde l’affrontement agonistique. Le principe de l’indirection romanesque prend naissance ici.

Toute la deuxième partie de Perceval prépare ainsi la transformation du récit séquentiel, fondé sur l’aventure comme performance célébrant le code chevaleresque, en récit narratif, fondé sur la quête. Dans cette nouvelle économie du texte, l’enjeu n’est plus essentiellement le face à face avec le code, sans cesse reculé, retardé, mais en deçà du face à face ultime l’acquisition de la « chose » et du savoir à quoi cette « chose » est identifiée.

Gauvain est encombré de « choses », il est l’homme de l’excédent matériel, au point que les spectatrices du tournoi de Tintagel le prennent pour un marchand (v. 4988)34, « Por ce que deus escuz veoient », car elles voyaient qu’il avait deux boucliers (v. 4891). L’excellence de Gauvain au tournoi se manifeste dans l’accumulation des chevaux35 qu’il gagne au combat et distribue en largesses : « Onques de gaaigner destriers / Ne fu mes si entalantez », jamais il n’avait montré autant de talent à gagner des chevaux (vv. 5502-5503). C’est un palefroi encore que Gauvain ramène à la demoiselle au miroir (v. 6747), puis un roussin que Greorreas le chevalier blessé lui demande de prendre à l’écuyer hideux (v. 6896), pour lui voler finalement son propre cheval (v. 6986). Le combat de Gauvain contre le neveu de Greorreas lui permet enfin de récupérer son cheval, aussitôt réclamé par le nocher, avec qui il faut négocier âprement sa possession (vv. 7302-7336).

La circulation des chevaux désorganise et détourne l’aventure chevaleresque : de la mise à l’épreuve du rituel on passe à l’affrontement à la matérialité des « choses », qui glissent, échappent et retardent la performance. La joute vient enfin entre Gauvain sur son roussin et le neveu de Greorreas qui chevauche le cheval de Gauvain (vv. 7196sq), devant les spectatrices du château de la Roche de Sanguin où vivent les trois reines. Gauvain triomphe, mais quelle parodie de combat ! La « chose » du conte a accompli son travail du négatif : le déplacement des chevaux, dont on ne sait plus lequel appartient à qui, la déformation parodique du palefroi en roussin, grippent la mécanique de l’agon, bloquent l’idéalisation de la performance.

La fermeture des lieux

Le blocage de la performance se manifeste non seulement dans la pesanteur des « choses », mais également dans la représentation de l’espace : aux chemins indéfinis qu’emprunte Perceval dans la gaste forêt succèdent, dans les séquences avec Gauvain, des lieux encombrés de choses et de gens, marqués par la clôture, l’impénétrabilité. Fermés de portes, de rivières, de murailles, ces lieux pour ainsi dire assiégés36 manifestent la contradiction entre l’exigence courtoise et l’exigence féodale du code chevaleresque, entre le code d’amour et le code de combat : à la fois contenants et contenus, ces lieux renferment la ou les Dames et en même temps délimitent l’espace de la performance agonistique. Le mouvement de clôture de la scène est ici à l’œuvre, dans sa dimension matérielle comme dans sa dimension de superposition symbolique, de mise en contradiction visuelle du symbolique.

C’est d’abord Tintagel, le château du tournoi. Pour prouver son excellence chevaleresque aux yeux de la femme qu’il aime, Méliant de Lis est contraint par elle d’organiser un tournoi contre Thibaut de Tintagel, le père de la jeune fille dans la maison duquel pourtant Méliant de Lis a été élevé. Or Thibaut était l’homme-lige du père de Méliant. Thibaut ne peut engager le tournoi contre Méliant qui est son seigneur ; les hommes de son conseil le lui interdisent ; Thibaut fait donc murer toutes les entrées du château qui devient ainsi le lieu par excellence de la contradiction entre les exigences de l’amour et du combat, entre courtoisie et féodalité.

S’ot bien fait murer et anduire

Do chastel totes les antrees,

Bien furent les portes murees,

Mais c’une petite poterne,

Don li huis n’estoit pas de verne

Qu’il orent laissié a murer.

Li huis fu por toz jors durer,

De cuivre fers a une barre

En l’uis ot de fer une charre

Tant com une charrete porte37.

Face à ce lieu frappé de restriction, d’interdit, face à cette conjointure de la muraille et des portes qui bloque l’action, s’assemblent les chevaliers venus au tournoi, qui aura finalement lieu dans un pré sous la tour, pré « Qui estoit clos de pes entor », qui était entouré d’une clôture de pieux (v. 4845). La performance se déroule devant l’espace clos du château et s’entoure elle-même d’une autre clôture. Le pré du tournoi fait face aux remparts de Tintagel ; Tintagel est le prix de la victoire si Méliant de Lis l’emporte38. Or gagner Tintagel, c’est gagner la fille de Thibaut. Au pré de la performance agonistique s’oppose le château de la récompense courtoise. Le face à face des deux espaces recouvre l’opposition de deux codes symboliques.

La tour du château d’Escavalon où Gauvain rencontre la fille du roi remplit la même fonction de spatialisation de la contradiction symbolique. La tour se manifeste spatialement comme retrait de retrait : c’est après le surgissement aux yeux de Gauvain du site du château (v. 5680) et de la ville tout entière (v. 5684) que celui-ci parvient avec son guide devant la tour (v. 5711) et, de là, jusqu’à la chambre de la jeune fille39.

Figure 10 : Commant li vilain assaillirent monseignor Gauvain en la chambre a la damoiselle et brisièrent l’uis. La bipartition de l’espace agonistique est marquée par l’opposition des vilains à gauche, sur un fond vague et coloré signifiant le dehors, et de Gauvain à droite, sur le fond de la porte ouverte et du mur de la tour, qui signifie le dedans, l’espace restreint. Au centre est la hache qui a fendu la porte, ce qui marque bien que la porte coupée en deux signifie la scission de l’espace agonistique. Les vilains ont les cheveux couverts, contrairement à Gauvain, qui n’est pas en tenue de combat. Le portier, curieusement arc-bouté de dos pour défendre la porte, est représenté plus petit, signifiant la hiérarchie entre le domestique et le noble. Les visages sont impassibles : la figuration des passions sur le visage ne devient une composante obligée de la représentation qu’au dix-septième siècle… (F°38v°b.)

Les jouissances du rituel courtois sont brutalement interrompues par la reconnaissance de Gauvain, accueilli comme hôte du frère rencontré à la chasse, mais reconnu comme l’ennemi envoyé par Arthur et contre qui doit se faire le duel avec Guingambrésil. L’hospitalité et la courtoisie, qui lient Gauvain à la jeune fille, entrent en contradiction avec l’exigence féodale du combat. L’assaut des bourgeois de la ville fait pression contre l’espace interdit de la tour, de la même façon que l’affluence des chevaliers avait fait pression contre l’espace interdit du château de Tintagel. L’action se concentre à la frontière de l’interdit, matérialisée par la porte de la tour :

Et cil l’uis a force peçoient

As coignies que ils tenoient,

Si l’ont en deus meitiez fendu,

Et molt lor a bien desfendu

Li portiers qui dedenz estoit.

[…]

Et as pis d’acier la tor fueent

Ausin con por la tor abatre,

C’asaillir n’osent ne combatre

A l’uis qui bien lor est veez40.

La porte fendue rime avec le passage défendu41 : la coupure en deux qui signifie l’agon, la bipartition violente de l’espace entre le dedans et le dehors de la tour, est superposée à l’interdit de « l’uis veez » : cette défense matérialise le blocage de la performance par la mise en contradiction du code. Le lieu se manifeste comme interdit d’aventure, l’espace marque son décalage par rapport à l’agon. L’espace retranché est finalement investi : la transgression symbolique que constitue la présence de Gauvain dans la tour suscite l’irruption des vilains, haches et pics contre échiquier et pièces d’échec, « choses » de la brutale trivialité du réel contre « pièces » du jeu le plus raffiné, coups de force sauvages contre crible de la culture. Pourtant les bourgeois ont le droit pour eux et la fille du roi se conduit comme une harengère : « Si s’est estroite et escorcie, Et jure comme corrocie » (vv. 5929-5930), elle s’est renfroquée et retroussée, et jure comme une outragée. La brutalité se retourne ici en légitimité, et la culture se décompose en brutalité. Le réel fait retour dans l’espace du rituel courtois, non pas comme pure barbarie, comme négation de la loi, mais au contraire comme rappel de la loi féodale transgressée par le couple courtois, qui en retour ne se manifeste ici que dans le déchaînement hideux de l’hystérie. La loi de la fidélité au chef s’affronte brutalement à la loi de la soumission paradoxale aux délicatesses féminines du service de la dame. Deux lois s’affrontent et se renversent dans l’envers brutal de la réalité qui les fonde.

En-deçà de la clôture, la scène

Le motif du resserrement du lieu de la performance s’accentue progressivement jusqu’à l’obsession dans les épisodes avec Gauvain. A peine sorti de la tour, Gauvain est confronté à la borne de Gauvoie,

Que c’est la bone de Galvoie

Que chevaliers ne puet passer

Qui jamais puisse retorner42.

La borne sera désignée plus loin comme pont43 :

Que chevaliers de mere nez

Ne passa lo pont de Galvoie44.

précise le gardien du passage, identifiant imaginairement l’entrée devenue quasiment impossible dans l’espace de la performance chevaleresque à la sortie sans retour possible du ventre maternel. Entrer dans la scène du face à face chevaleresque, c’est affronter au-delà du féminin matriciel la brutalité inconnue du monde.

Plus loin encore, le pont devient port :

Et garde les porz de Galvoie45

Chaque fois, il s’agit d’évoquer l’espace resserré, interdit et liquide du féminin, de désigner le défi chevaleresque comme franchissement au-delà de cet espace caractérisé par la clôture46.

Or au-delà des bornes de Gauvoie, après le Gué périlleux (v. 8411), il n’y a rien, rien d’autre que le dialogue avec Guiromelant qui, comme les dialogues heuristiques de Perceval, dévoile à Gauvain le savoir et le sens de la performance accomplie en deçà, au château des trois reines enfin désigné comme château de « la Roche del Chanpguin » ou « de Sanguin »47, sorte de matrice du conte où se fabrique la teinte vermeille, le principe même de la merveille romanesque.

La dernière grande performance de Gauvain aura donc été, au château des trois reines, celle du Lit de la merveille ; comme l’épreuve du graal pour Perceval, le lit de la merveille pour Gauvain constitue une épure de l’agon. De l’affrontement à l’adversaire, qui constitue en principe la performance, il ne reste que le lieu vide, inhabité, du lit. Ce que combat Gauvain, c’est le lieu même, lieu impersonnel dont les défenses mécaniques se meuvent en l’absence de tout agent. L’épreuve consiste uniquement à investir le lieu, à s’asseoir sur le lit.

Le lit suscite lui-même ses défenses. Les cordes (v. 7740) mettent en mouvement d’abord le surgissement mystérieux, indéterminé, de la merveille (« Et les merveilles se descœuvrent / Et li enchantement aperent », vv. 7744-5, les merveilles se découvrent et les enchantements apparaissent) ; puis viennent les flèches et les carreaux d’arbalète (v. 7747) dont le jet et l’impact constituent le moment agonistique, l’épreuve de la brutalité. Mais il n’y a pas d’adversaire humain visible, « Que nus hom veoir ne pooit / De quel part li carrel venoient » (vv. 7752-3), car personne ne pouvait voir de quel endroit les flèches venaient.

Figure 11 : Comment messire Gauvain s’assist el lit de la merveille. La performance agonistique ne peut ici être représentée selon l’habituelle bipartition de l’espace puisque Gauvain est censé être seul. Qui sont donc les deux hommes qui encadrent Gauvain, comme pour rétablir l’alignement d’hommes caractéristique des représentations de performances collectives ? L’enluminure est placée dans le texte après le v. 7734, au moment où le nocher (accompagné de son valet ?) adresse ses dernières mises en garde à Gauvain avant de quitter les lieux. La main levée pourrait signifier la mise en garde. Mais surtout les deux personnages affrontés de part et d’autre de Gauvain stylisent, par leur face à face, leur symétrie, un agon devenu irreprésentable. (F°50r°b.)

Une seconde épreuve suit : c’est le combat avec le lion. Le lion n’est pas un adversaire mais un signe. Introduit par un mystérieux vilain, il réduit l’agon à la pure bestialité de l’affrontement. Les griffes de ses pattes tranchées restées fichées dans l’écu de Gauvain serviront de preuve que la performance a bien eu lieu devant Guiromelant (vv. 8609-8622). Le lion vient ainsi constituer l’« anseigne » (v. 8622), le signe de l’agon. Il est la matérialité brutale de la performance, le signe fiché comme dans de la cire (v. 7776) sur le bouclier de Gauvain : le lion inscrit un agon qui a consisté dans la convulsion mécanique du lieu.

Le lit de la merveille accomplit un pas supplémentaire par rapport au graal et même aux gouttes de sang dans le déplacement du face à face agonistique vers l’habitation (masculine) du lieu (féminin). Le lit est le lieu et la chose ; combattre et l’investir, c’est tout un ; le combat se traduit par l’inscription d’un signe : les griffes fichées du lion sont le hiéroglyphe graphiquement incompréhensible de cette première scène ; elles servent de témoin iconique face à Guiromelant, quand toute parole fait défaut.

Conclusion

En parcourant Perceval et en étudiant à travers lui le fonctionnement des premiers romans médiévaux du douzième siècle, avant le passage au roman en prose et la narrativisation de la quête, nous avons pu dégager dans le texte romanesque trois phénomènes qui préludent à la naissance de la scène.

Parodie, scandale

C’est d’abord la transgression du code. Perceval parodie la performance chevaleresque, la détourne en contre-performance de celui qui ne sait pas (Perceval) ou au contraire de celui qui, en sachant trop, se laisse prendre aux contradictions du code chevaleresque et du code courtois (Gauvain). Alors la célébration du rituel de chevalerie se trouve décalée ; le roman campe ses lieux non plus là où s’exerce le rituel, mais à côté de lui ; il déconstruit le rituel par le réel. Cette transgression du code, cette subversion romanesque installent le scandale au cœur de ce qui, dans le texte, fait tableau. Le scandale sera l’une des composantes essentielles de la scène classique.

La « chose »

Le second phénomène marquant est la désémiotisation de la « chose » du conte. La « chose » provient d’un récit légendaire : les mythes médiévaux fournissaient au romancier des objets merveilleux qui prenaient sens dans l’histoire qui les portait. Le romancier évacue l’histoire, détache l’objet du récit légendaire, et l’installe dans le roman comme « chose » incompréhensible, dont l’aura mystérieuse, dont l’éclat merveilleux tient précisément à ce vague, à cette indétermination de ce qui ne tient désormais plus à aucune histoire. La dimension incompréhensible de la « chose » du conte, amenée à devenir le « quelque chose » de la scène romanesque, permet d’instaurer à partir de cet objet qui n’en est plus un une double articulation : dans le roman, la « chose » est à la fois le signe qui renvoie au code et le symptôme de la subversion de ce code. Elle rappelle le rituel et elle marque le décalage par rapport au rituel. Ainsi s’instaure un système de retournement symbolique, une réversion autour de la matérialité vague de la « chose », réversion qui préfigure le retournement de situation et la révolte par quoi se manifeste ordinairement la scène romanesque classique.

L’articulation du temps et de l’espace

Le troisième phénomène caractéristique est l’articulation, dans la séquence romanesque, du temps à l’espace. La performance se manifeste progressivement dans le roman comme rencontre non plus du sujet avec un autre sujet (le combat de deux chevaliers), mais comme rencontre d’un sujet inscrit dans le temps avec un espace, situé quant à lui en dehors du temps. Cet espace est le résultat d’un processus de dépersonnalisation de l’adversaire : l’autre chevalier qu’il fallait vaincre au combat est réduit à la « chose » qui se montre face au héros. Comprise d’abord comme contenu, la « chose » s’évide à son tour, devient pur contenant, récipient, tour, chambre, lit. Ainsi la « chose » se réduit au lieu qui la contient ou qui simplement la rappelle. La séquence romanesque devient alors le moment de la fusion entre le héros inscrit dans le temps de l’aventure et l’atemporalité du lieu. Elle donnera naissance au moment de la scène, à cet instant prégnant de l’action suspendue, qui tout à la fois concentre le temps (tout un déroulement narratif s’y trouve rassemblé, cristallisé) et le dilate à l’extrême en le transfusant en espace : le temps devient objet de description et, par là, il se spatialise. Pour concrétiser le suspens dramatique, pour retarder l’écoulement du temps, c’est l’espace que l’on décrit. L’enluminure manifeste avec éclat ce que le texte indiquait plus discrètement : que l’espace de la performance romanesque tend toujours à la bipartition. Cet espace clivé en un dedans et un dehors, un en-deçà et un au-delà, dit la mise en contradiction du code chevaleresque. Le moment de la scène sera le moment de la superposition du clivage spatial et du clivage symbolique, superposition constitutive du dispositif.

Figure 12 : Coment un chevalier descent par une fenestre en un jardin devant un paveillon. L’enluminure illustre, dans la Première continuation, l’épisode de Guerehet dans le verger (p. 568). La bipartition de l’espace agonistique est formellement respectée, la tente d’un côté, le château de l’autre, le point focal de l’action au milieu : Gueheret sort du château par une fenêtre pour rejoindre en cachette le verger. L’absence de l’adversaire agonistique est rendue particulièrement saisissante par l’ouverture de la tente vide à gauche. Cette exhibition d’un lieu intime et vide prépare l’avènement du dispositif scénique. (F°150r°a.)

Notes

Au moment où Yvain surprend le combat du lion et du serpent dans Le Chevalier au lion, ce que David F. Hult traduit par « scène » correspond en fait à la « merveille » du français médiéval : « N’ala mie mout regardant / Mesire Yvains chele merveille », Monseigneur Yvain ne passa pas beaucoup de temps à regarder cette scène extraordinaire. (P. 821, vv. 3352-3353.) Sur le rapport de la merveille à la scène, voir infra p. 29.

La postérité littéraire de Perceval est immense. On peut signaler également l’opéra de Wagner, Parsifal (1882), et le poème de T. S. Eliot, The Waste land (1922).

Le chevalier est celui qui va « Querant bataille et aventure » (v. 1429), en quête de combats et d’aventures. En principe, la bataille n’a rien à voir avec la mêlée collective sur le champ de bataille et désigne plutôt le combat singulier.

En fait la distinction du conte et du roman, quoique répétée avec insistance chez Chrétien de Troyes, n’est pas aussi nette sur le plan lexical. Le « roman de Perceval » (v. 8, 9067) s’appelle aussi « conte du graal » (v. 64, 6141).

Le premier roman médiéval est un Enéas directement lié à Virgile, et l’un des premiers romans de Chrétien, Cligès, met en scène Alexandre, fils de l’empereur de Constantinople.

Perceval a eu quatre continuations. La première, dite aussi Continuation-Gauvain, est anonyme. La seconde, dans laquelle Perceval parvient au château du Roi Pêcheur, mais ne ressoude pas l’épée brisée, est l’œuvre de Wauchier de Denain. La troisième, au cours de laquelle une troisième visite de Perceval chez le Roi Pêcheur permet de ressouder l’épée, a été écrite par Gerbert, probablement Gerbert de Montreuil (Tristan et Yseut, les premières versions européennes, pp. 975-1010). Vient enfin la Continuation de Manessier : Perceval succède au Roi Pêcheur et l’on apprend que la lance qui saigne est celle de Longin par qui le Christ fut blessé sur la croix. Parallèlement commencent dès le treizième siècle les immenses cycles romanesques en prose : Lancelot en prose avec sa Quête du graal, Lancelot-Graal ou cycle de la Vulgate, puis Roman du Graal. Il faut ajouter l’Estoire dou Graal de Robert de Boron (fin du 12e siècle), le Perceval en prose ou Didot-Perceval, l’épopée en prose du Perlesvaus et le Parzifal allemand de Wolfram von Eschenbach, où le graal devient une pierre précieuse.

« Tant que vint au chemin tot droit / Ou li chevaliers atandoit / Chevalerie et avanture » (vv. 1029-1031), Ivonet déboucha directement sur le chemin où le chevalier vermeil attendait chevalerie et aventure. Par chevalerie on doit entendre ici la performance chevaleresque. Comparer avec l’expression « faire chevalerie », v. 2358.

« Se aventure la vos maine » (v. 3616), si l’aventure vous mène là. « Quel avanture vos maine / A tel dolor et a tel paine » (vv. 3742-3), quelle aventure vous mène, dans une telle douleur et une telle peine.

Nice vient du latin nescius, qui ne sait pas.

« il covient » (v. 1414), « an doit » (v. 1383, 1387, 6193), « m’estuet » (v. 3563).

Par exemple, lors du dialogue avec Ivonet, « Que faites vos ? — Je ne sai coi. » (v. 1089), Je ne sais pas trop, répond Perceval qui ne sait pas déshabiller le chevalier vermeil. Lors de la rencontre avec les pélerins, « Respont : “Quel jor est il donc hui ?” / — Quel jor, sire ? Se ne savez, / C’est li vendredis aorez. » (vv. 6190-6192), — Quel jour, seigneur ? Si vous ne le savez pas, c’est le vendredi saint. Dans le dialogue avec l’ermite éclate alors une méconnaissance plus profonde encore, qui recouvre toutes les autres : « Sire, fait il, bien a .V. anz / Que je ne soi ou je me fui, / Ne Deu n’amai ne Deu ne crui. » (vv. 6290-6292) il y a bien cinq ans que je ne sais où j’en suis, que je n’aime Dieu, que je ne crois en lui.

Perceval ne sait pas même son nom (vv. 3511-4).

Lancelot peut se lire en effet lance los, la gloire de la lance. Le texte en vers de Chrétien, la pratique poétique du temps, l’abondance des monosyllabes polysémiques dans la langue médiévale favorisent ce genre de jeux de mots, notamment à l’occasion de la rime. Dans Cligès, Soredamor glose selon ce principe son propre nom, qu’elle fait lire comme sororee d’Amors, surdorée d’Amour (Romans, p. 319, vv. 958-978).

Romans, pp. 511-512, vv. 362, 369, 376, 391.

La courtoisie de Tristan s’oppose à la honte de Lancelot : Lancelot n’est héroïque que parce qu’il assume par amour la contre-performance chevaleresque. Cet héroïsme de la honte culmine au Tournoi du Pire (« de Noauz ») où, sur un signe de Guenièvre, Lancelot perd exprès les joutes et se ridiculise avant de l’emporter in extremis (Romans, pp. 661-672, vv. 5621-5992).

« jusqu’à ce qu’il sache, à propos du Graal,

à qui on l’apporte, et qu’il ait

trouvé la Lance qui saigne ;

jusqu’à ce que la vérité prouvée

lui soit dite de pourquoi elle saigne. » (v. 4665-9

Voir également v. 605-6, v. 3139-3140, v. 7835-6.

A deux reprises, devant l’office funèbre puis le spectacle du graal au château du Roi Pêcheur, Gauvain « Devant ses ix a mis ses mains », a mis ses mains devant ses yeux, et De son mantel sa ciere cuevre », couvre sa tête de son manteau (Première continuation, pp. 480-482, vv. 7251 et 7310).

Parlant de son travail de romancier, qui importe et réordonne dans un texte composé le matériau disparate, hétéroclite et fragmentaire, du conte, Chrétien de Troyes écrit au début d’Erec et Enide : « Et trait [d’] un conte d’aventure / Une mout bele conjointure »(p. 61, vv. 13-14), Et il tire d’un conte d’aventure une très belle composition (à moins qu’il ne faille lire sans le d’, Et il en tire un conte d’aventure, un fort bel assemblage). Les spécialistes du romancier champenois s’accordent pour faire de cette conjointure l’exigence et l’enjeu essentiels de la poétique de Chrétien.

Voir infra p. 53 et note 27.

« Le rebord était d’une seule émeraude

Percée à la manière d’une outre

Elle avait quatre rubis au dessous

Plus flamboyants et plus vermeils

Que n’est au matin le soleil

Quand il apparaît à l’orient. » (P. 725, v. 422-427.)

La fontaine est d’ailleurs redoublée par l’anneau magique que Lunete donne à Yvain, anneau qui ne rend pas exactement invisible mais, de façon plus étrange et plus significative, recouvre qui le porte et le tourne comme l’écorce recouvre le tronc. Yvain aura même pouvoir « Comme a li fus desous l’escorche, Qui le keuvre, c’on ne le voit point » (p. 744, vv. 1026-1027), que le tronc sous l’écorce, qui le couvre de sorte qu’on ne le voit point. A la manière de l’émeraude de la fontaine, à la manière de l’écorce de l’arbre, l’anneau est un lieu qui enveloppe, une synecdoque en mouvement.

Première continuation, p. 237, v. 3193. Ici et en bien d’autres endroits la Continuation doit être lue comme une exégèse de Perceval bien plus que comme une suite narrative, comme l’a montré Charles Méla. C’est encore un indice que la structure narrative n’est pas la structure de base de ces textes, gouvernés d’abord par leur rapport au symbolique, c’est-à-dire aux codes et aux significations de la chevalerie.

Première continuation, p. 140-149, v. 12012-12139. Gauvain dépucelant la jeune fille dans la tente répète le vol de l’anneau par Perceval. Mais il n’emporte aucune « chose » matérielle. En revanche, le portrait brodé de Gauvain, dans l’arrière de la tente, prépare et signe la défloration, imprimée pour ainsi dire sur le tissu : c’est grâce à lui que la demoiselle reconnaît Gauvain, à qui elle s’était promise de donner sa virginité. Gauvain subit la « chose », dont Perceval avait pris l’initiative, mais déjà sans conclure. Le motif du viol est travaillé par la négativité et progressivement retourné. Le signe de la défloration n’est plus l’anneau, qui renvoie à la Dame, mais le portrait qui fait retour sur Gauvain, le héros de la performance.

Tristan et Yseut, les premières versions européennes, pp. 294-295. Toutes les références au mythe de Tristan et Yseut renvoient à cette édition, qui rassemble des textes d’époques différentes, contemporains de Chrétien de Troyes ou postérieurs à lui (12e et 13e siècle). Mais ce qui nous importe ici, c’est l’utilisation que Chrétien fait de la légende, dont les éléments les plus archaïques apparaissent parfois dans les textes les plus tardifs. Les filiations proposées ici et plus loin ne recoupent donc pas nécessairement la chronologie des textes.

Tristan et Yseut, p. 153, p. 894. Tristan fait exécuter dans une grotte les statues d’Yseut et de Brangien lui offrant le philtre. Tandis qu’il est marié avec l’autre Yseut, Yseut aux blanches mains, en secret c’est avec la statue qu’il converse, c’est à elle qu’il témoigne son amour.

La Mort du roi Arthur, pp. 99-100. Morgue, qui craint d’encourir la vengeance de Lancelot si elle apprend à Arthur de vive voix que sa femme Guenièvre le trompe, le conduit dans sa chambre, où Lancelot, qui y était resté un temps emprisonné, avait peint son histoire.

imago en latin, image dans le français médiéval désignent aussi bien une peinture qu’une statue. On peut signaler également la chambre peinte de la Première continuation, p. 358, vv. 5184-5194.

La même image du haubert blanc ensanglanté est reprise dans Le Chevalier au lion, p. 739, vv. 867-8.

Tristan et Yseut, pp. 332-5, 726-7.

Perceval pensif rejoint Arthur pensif (v. 866) et surtout Lancelot pétrifié de douleur face au peigne de Guenièvre (Romans, p. 541, vv. 1424sq). Mais c’est la première fois que cette posture se fixe avec autant de netteté dans le texte.

Les mots « ensaigne », « enseigner » reviennent obsessionnellement dans le texte, tantôt pour désigner un savoir (enseignement), tantôt comme signe, voire comme signe de croix : vv. 113, 333, 648, 659, 748, 795, 852, 1135, 1311, 1357, 1385-6, 1499, 1503, 1635, 1646, 1651, 2917, 2952, 3443, 5226, 7122, 7998, 8105, 8622.