Pour citer ce texte

Stéphane Lojkine, « Les deux voies : scène et discours dans La Nouvelle Justine de Sade », Le Roman libertin et le roman érotique, Les Cahiers des paralittératures, dir. Jean-Marie Graitson, n°9, 2005, p. 115-135.

Texte intégral

Texte intégral

Nul roman plus nettement que le roman sadien ne met en évidence dès la première lecture sa double économie : économie discursive d’une part, qui déroule et enchaîne à la fois une succession d’événements (la narration) et une succession d’arguments (le discours) ; économie scénique d’autre part, qui arrête, bloque le déroulement discursif pour donner à voir, faire tableau, disposer dans l’espace et non plus enchaîner dans le temps.

Traditionnellement, cette double économie a une fonction subversive : l’économie discursive établit une norme symbolique, un cadre de référence, des coutumes, des mœurs, des rites, des lois, un système ; l’économie scénique transgresse cette norme symbolique : mettant en échec, techniquement, la logique discursive, elle met en question simultanément le sens, le bien-fondé, le ressort de cette norme. Passer de la linéarité du discours au dispositif de la scène, c’est passer de l’établissement, de la répétition d’une norme à la mise en question, à la subversion de la norme. La scène se constitue donc à la fois sémiologiquement et symboliquement (c’est-à-dire dans ses modes et dans son objet de représentation, dans la forme et dans le fond) comme scandale : elle produit l’effet, le succès du roman par ce scandale, parce qu’elle en est le cheval de Troie, œuvrant contre le discours qui l’a accueillie en son sein.

Scène contre discours, donc, tel est l’usage classique de la scène romanesque, discours étant entendu au sens très large de logique discursive, de tout ce qui enchaîne, aussi bien la narration que le discours argumentatif proprement dit1.

Nul doute que la scène sadienne ne soit suprêmement scandaleuse, ni que ce scandale, voire que cette horreur viscérale qu’elle suscite ne soit l’un des ressorts sinon le ressort fondamental de la fascination qu’exerce le texte sadien sur son lecteur. Mais quelle norme transgresse-t-elle dans l’ordre du discours, lui-même habité, colonisé par le discours du libertin qui ne fait qu’en préparer l’avènement et en justifier l’événement ? La perversion sadienne œuvre également sur le plan sémiologique.

Si la matière, le rythme du roman sadien semblent mimer celui de n’importe quel roman de l’époque classique, l’articulation de la scène et du discours a été profondément pervertie.

On montrera donc dans un premier temps comment la scène sadienne pervertit les dispositifs scéniques qu’elle semble mimer et tend à abolir le système différentiel par lequel ils ordonnaient à la fois le système des regards et la production du sens.

Cette abolition, cette précipitation, cet emportement de la scène sadienne vers son propre anéantissement est paradoxalement réparé par le discours, qui rétablit un système différentiel de signification : il n’y a pas chez Sade un, mais deux discours, du vice et de la vertu, non pas une route de la narration mais deux voies, qui sont aussi deux voies sexuelles concurrentes, l’anale et la génitale. On aurait tort de mésestimer, face à la parole du libertin, celle de la victime qui joue son rôle tant dans l’économie romanesque que dans le système de la pensée sadienne.

On envisagera donc dans un second temps les deux voies du discours sadien, dans leur articulation scénique : posons d’emblée notre hypothèse ; la scène ne subvertit pas chez Sade le discours, mais articule les deux discours, en achève, l’un par rapport à l’autre, la disposition.

Ce qui trouble et scandalise le lecteur de Sade, et surtout le lecteur contemporain pour qui l’effet pornographique est peut-être quelque peu usé, pourrait donc ne pas être la seule exposition des scènes de sexe les plus éhontées ; mais la participation, l’implication de ces scènes dans les deux discours : nous étudierons dans un troisième temps cette implication de la voie de la vertu dans la scène du vice en montrant comment Sade invente ici l’écriture moderne de la brutalité.

I. La scène sadienne comme perversion du dispositif scénique

L’exigence de la peinture est posée dès les premières pages de La Nouvelle Justine :

« Il est affreux sans doute d’avoir à peindre, d’une part, les malheurs effrayants dont le ciel accable la jeune femme douce et sensible qui respecte le mieux la vertu, d’une autre, l’affluence des prospérités sur ceux qui tourmentent ou qui mortifient cette même femme » (p. 3962).

Le tableau des infortunes des Justine n’est pas donné à voir fortuitement, par effraction ; il faut le peindre. Plus loin, Sade parle de « peindre le crime comme il est » ; Dubourg, le premier libertin que rencontre Justine, « était à peindre pendant ce récit » (p. 402). Cette exigence de la peinture constitue le cadre de la représentation, inhibant, conjurant à la racine par sa répétition l’interdit du regard que la scène romanesque classique a l’habitude de transgresser.

Peindre est donc une loi, la loi du récit :

« C’est ici où l’exactitude dont nous nous sommes fait une loi pèse horriblement à nos cœurs vertueux : mais il faut peindre ; nous avons promis d’être vrais ; toute dissimulation, toute gaze deviendrait une lésion faite à nos lecteurs » (p. 495).

On voit mal comment dès lors se constituerait, dans la scène sadienne, l’écran de la représentation3 dont la fonction précisément est d’interposer, entre l’œil du spectateur et la chose innommable en jeu dans la scène, la « gaze », le voile de pudeur d’une médiation fictive, d’un déplacement mimétique.

Sade recourt à un mot curieux : « toute gaze deviendrait une lésion faite à nos lecteurs ». Etre lésé, c’est subir en général un dommage : le contrat de lecture ne serait pas rempli. Mais la lésion suppose bien pis : l’écran est identifié à une blessure, cette blessure même de la castration que le plaisir scopique du spectateur face à la scène tout à la fois rappelle, répète et conjure, déplace, atténue.

L’économie de l’écran est donc parfaitement connue et acceptée de Sade, mais il la dispose en dehors de son propre champ de représentation, ou à la limite de ce champ. Pour le narrateur sadien, rien n’est innommable : c’est la fameuse transparence de l’écriture sadienne.

L’écran ne fait pas partie du cadre de référence, mais subsiste comme virtualité du regard vertueux, qui fait partie quand même de l’univers sadien. S’il faut peindre le crime et ses effets, il est inutile de peindre l’âme du vertueux :

« Il est inutile de peindre l’effet que cette cruelle délibération produisit sur l’âme de Justine ; nos lecteurs la comprendront aisément. » (P. 435.)

Peut-être comprenons-nous ; mais cela ne nous sera pas donné à voir. L’intériorité de Justine demeure dans l’ombre :

« Rien n’égalait le désespoir de Justine. Nous la croyons maintenant suffisamment connue de nos lecteurs, pour être bien certains qu’il est inutile de leur peindre tout ce que lui faisait éprouver l’obligation de suivre de tels gens. » (P. 440.)

Parfois d’ailleurs Sade quitte l’affirmation péremptoire pour confesser sa gêne :

« Il n’est pas aisé de peindre à la fois ce qu’éprouvaient ici nos différents personnages. » (P. 496.)

Il ne s’agit donc pas simplement du choix thématique de ne pas peindre l’âme du vertueux. C’est le point de vue même du vertueux, c’est son regard qu’il est impossible de peindre, car Sade sait, de l’extérieur, que ce regard est affronté à un écran, fait face donc à de l’irreprésentable. Paradoxalement, l’innommable sadien n’est pas la scène sadienne, dont les horreurs sont détaillées avec une précision lumineuse, mais le regard vertueux porté sur cette scène.

Sade pose donc deux regards face à la scène qui s’exécute. Le premier est placé sous l’injonction « il faut peindre » et entre de plain-pied dans une scène sans écran : pour lui, pour le libertin à la fois spectateur et acteur, la scène fait tableau, se constitue comme un tableau dans lequel il entre, mais dans lequel, par complicité forcée, le lecteur entre avec lui.

« Tour à tour, il injurie, il flatte, il maltraite, il caresse. Ah ! quel tableau, Grand Dieu ! » (P. 416.)

Le second regard est celui que Sade annule, ou tente de neutraliser au moyen de l’injonction inverse, « il est inutile de peindre » : c’est le regard extérieur du spectateur vertueux. Ce regard exposé à l’écran joue un rôle important dans plusieurs épisodes de La Nouvelle Justine, mais toujours pour être, à terme, déjoué, littéralement détruit.

Pour le regard vertueux exposé à l’écran de la représentation, ce qui est donné à voir ne fait pas tableau, mais fait scène, et le mot scène porte scandale et condamnation :

« La scène est longue… scandaleuse, remplie d’épisodes… entremêlée de luxures et de saletés bien faites pour scandaliser celle qui gémit encore d’outrages à peu près semblables. » (P. 468.)

Justine à peine remise du viol de Saint-Florent surprend de derrière un taillis l’accouplement de Bressac et de son serviteur Jasmin. Voyant sans être vue une scène destinée à n’être offerte à aucun regard (Bressac, à ce stade du récit, cherche encore à se soustraire au regard de sa mère), Justine semble accomplir ici le dispositif scénique classique. Elle surprend l’innommable par hasard et par effraction, comme en réparation de son propre viol, auquel elle n’a pas assisté. La chose sexuelle qui ne peut lui être représentée lui est livrée malgré tout par le tour de passe-passe du dispositif scénique, comme était livrée au duc de Nemours, par le piège à regard du pavillon de chasse de Coulommiers, la réalité brutale du désir malséant de Mme de Clèves.

On ne doit pas cependant se leurrer à cette ressemblance : le voyeur vertueux sadien n’est a priori ni le sujet, ni l’objet du désir ; il ne trouve pas dans la scène qui se révèle à lui la rencontre avec ce que malgré lui il est venu chercher. Le voyeur vertueux sadien est happé dans ce qui lui répugne, inclus de force dans un jeu du désir qui lui est étranger. La scène de Bressac avec Jasmin est caractéristique de cette radicale étrangeté : Sade donne à voir à Justine une sodomie entre deux hommes, c’est-à-dire un scénario sexuel où elle ne peut pas trouver de place, un scénario qui par rapport à elle est déplacé.

L’enjeu dès lors sera, une fois posé cet écran, de le réduire, de précipiter ce spectateur malgré lui au cœur de cet espace scénique qui le nargue de sa radicale étrangeté.

Bressac ordonne l’écartellement de Justine sur les lieux de la sodomie : le corps de la spectatrice n’est pas seulement inclus dans l’espace scénique, mais étiré, horriblement identifié à cet espace, histoire de défaire de la façon la plus brutale et la plus définitive l’écran que la scène avait temporairement établi à son orée.

Un second épisode place Justine en position voyeuriste, lorsque dans le pensionnat où le chirurgien Rodin lui a donné l’hospitalité, grâce à la complicité de sa fille Rosalie, elle épie les débordements de son hôte :

« Il était important pour Justine de connaître les mœurs du nouveau personnage qui lui offrait un asile ; elle le sentit ; et, ne voulant rien négliger de tout ce qui pouvait les lui dévoiler, elle suit les pas de Rosalie, qui la place près d’une cloison assez mal jointe pour laisser, entre les planches qui la forment, un jour suffisant à distinguer et à entendre tout ce qui se dit et tout ce qui se fait dans la chambre voisine. » (P. 524.)

Justine assiste ainsi à plusieurs scènes de libertinage. Mais l’écran vertueux est peu à peu menacé. D’abord Rodin confie à Justine la clef du « cabinet magique » où sa défécation devient pour lui un spectacle à l’insu de la jeune fille (p. 548). Puis, ménageant une trappe sous le lit de Justine, il profite d’une nuit chaude où elle s’est couchée nue pour faire tomber le lit au beau milieu de son cabinet de débauche (p. 550), parodiant un stratagème de séduction que l’on rencontrait déjà chez Marguerite de Navarre4.

Certes, les deux trappes satisfont l’appétit voyeur de Rodin, mais elles indiquent un spectacle sans constituer, sans circonscrire la représentation développée d’une scène. Épier le derrière de Justine au cabinet d’aisance est un plaisir répété du libertin : la Delmonse, puis Saint-Florent avant son viol en avaient profité5.

Sans faire scène, il s’agit plutôt de retourner l’écran scénique, de jouir d’un usage perverti, renversé, du voile de la pudeur, de ramener ainsi en quelque sorte cet impossible regard du voyeur vertueux au regard du libertin.

Toujours, il faut que la cloison cède : témoin la trappe sous le lit de Justine, qui précipite l’espace préservé de la chambre vertueuse au cœur du cabinet des débauches.

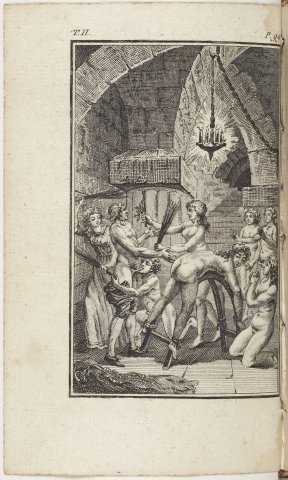

Justine chez Rodin (Nouvelle Justine, 1799, chapitre 6, figure 8). Rosalie a placé Justine « près d’une cloison assez mal jointe pour laisser, entre les planches qui la forment, un jour suffisant à distinguer et à entendre tout ce qui se dit et tout ce qui se fait dans la chambre voisine » (p. 524). Elle voit alors comment Célestine, la sœur de Rodin, amène à nson frère une fillette, Agnès et tire le cordon qui retient ses jupes. Contre la cloison, les verges trempent dans un baquet d’eau vinaigrée pour être plus cinglantes.

Dans l’histoire de Jérôme, que Sade intercale au cœur de l’épisode au monastère de Sainte-Marie-des-bois, Jérôme précepteur des enfants de Moldane persuade Sulpice de séduire sa sœur et observe à la dérobée leurs rendez-vous :

« Les rendez-vous avaient lieu dans un cabinet près de ma chambre pour qu’au moyen d’une ouverture pratiquée dans la cloison j’en pusse discerner les détails. » (P. 717.)

Ici encore c’est le libertin qui construit le dispositif d’écran pour jouir d’une scène d’inceste sinon vertueuse, du moins presque encore innocente. Mais cette scène ne nous est que fugitivement livrée. Elle n’est que le préliminaire au processus narratif qui précipitera les deux jeunes gens d’abord dans les mains de Jérôme, puis surtout dans le cabinet de luxure de leur père : c’est là qu’éclate la scène sa dienne, comme en témoigne le choix du graveur pour l’illustration.

Cependant l’écran est de plus en plus nettement érotisé :

« Mon vit était dans un tel état, qu’il frappait seul contre la cloison, comme pour marquer le désespoir où le mettaient les digues qu’on opposait à ses désirs » (p. 717).

La cloison du quatrième mur scénique est identifiée à l’obstacle que la chair oppose à la pénétration. Percer la cloison prélude au percement de la chair. Bientôt Jérôme conduit Moldane le père, qu’il suppose vertueux, à cet œil qu’il a ménagé dans le mur de sa chambre, espérant jouir de l’horreur du père face au spectacle de la corruption de ses enfants. Mais Moldane est libertin, ce qui précipite la sexualisation et, par là, la réduction de l’écran :

« Je satisfis Moldane ; je le plaçai au trou que j’avais fait pour moi, en lui faisant croire que je venais de le pratiquer pour lui : le paillard s’y met pendant que je le fous. » (P. 721.)

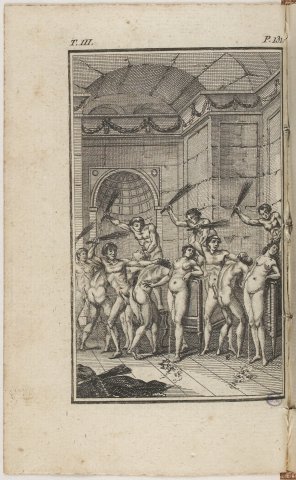

Figure 2 : Séraphine fait céder la cloison (Nouvelle Justine, 1799, chapitre 18, figure 35). Le jeune de L’Aigle et sa sœur Séraphine observent les débauches de leurs parents derrière une cloison. Tandis que de l’Aigle sodomise sa sœur, la cloison cède et brise en tombant la table avec ses mets et, en dessous, la tête de Martine, qu’elle met en sang.

Moldane est le trou, le terme (qui deviendra « fente », p. 726) se prêtant paillardement à l’identification et à la fusion du corps pris dans l’acte sexuel et du cadre scénique du dispositif de la représentation. Mais le dispositif échoue encore, car l’effet d’horrification (le fovbo" tragique ?) est manqué. Jérôme conduit alors au même trou la vertueuse Mme de Moldane :

« J’engage, quelques jours après, M. de Moldane à mettre le lieu de la scène dans la chambre de ses enfants ; je place son épouse au trou qui m’avait servi, qui avait servi à Moldane même ; et cette malheureuse femme put incessamment se convaincre de toutes les vérités que je lui avais dites. » (P. 725.)

Mais la mère, trop faible pour affronter la vision, loin d’entreprendre le châtiment, se détourne et confesse timidement qu’elle voudrait avoir ignoré ces horreurs. Jérôme passe alors dans la chambre des plaisirs, trahit Mme de Moldane et précipite sa perte :

« Moldane, furieux, se précipite sur la cloison, l’enfonce, se jette sur sa femme, la traîne au milieu de la chambre, et, sous les yeux de ses enfants, lui enfonce vingt coups de couteau dans le cœur. » (P. 726.)

C’est le même verbe enfoncer qui, à deux lignes d’intervalle, marque l’anéantissement de l’écran et du voyeur vertueux, identifiant le dispositif de la cloison au corps martyrisé de la mère innocente. La réduction de l’écran a à voir avec la réduction du corps féminin qui, pour le coup, constitue l’enjeu fondamental de la scène sadienne.

Sur la fin du livre, l’Histoire de Séraphine, intercalée par Sade dans l’épisode où Justine est séquestrée dans la caverne des brigands au sortir de Lyon, propose une variation sur le même dispositif. Le frère de Séraphine, le jeune de L’Aigle, propose à sa sœur d’épier les orgies de leurs parents depuis une chambre voisine. Savoir contre savoir, Séraphine découvre le secret des débauches de ses géniteurs dans le même temps que son jeune frère lui fait perdre sa virginité. Il s’agit d’« appliquer nos yeux contre les fentes d’une cloison, qui séparait la chambre où nous étions, de celle où les orgies allaient se célébrer. » (P. 991.) De même que Jérôme n’avait quitté son trou que pour sodomiser Moldane, de L’Aigle prend Séraphine par derrière :

« Souvent de L’Aigle avait quitté le rôle de spectateur pour s’acquitter de celui d’agent ; et, comme la position dans laquelle j’étais lui rendait la jouissance de mon devant assez difficile, le petit libertin s’en dédommageait par derrière. » (P. 995.)

Il s’opère donc, à chaque fois, un retournement, par l’orifice, de la découverte oculaire du sexe à l’expérience anale du sexe. La cloison sépare en quelque sorte ces deux voies, ces deux dispositifs d’écran (optique et charnel), puis, en cédant, les réduit à une seule.

Cette fois-ci, la cloison cède d’elle-même :

« Très échauffée de ce que je voyais, je m’appuie fortement sur la cloison, en présentant, du mieux que je peux mon derrière à de L’Aigle… Mais, Grand Dieu ! quel événement ! La planche, mal assurée, se détache, et va tomber sur la tête de Martine » (p. 996).

Les deux jeunes voyeurs se retrouvent ainsi en plein centre de la salle des plaisirs, écrasant, ensanglantant l’une des filles qui y étaient employées. La réduction de la cloison passe par l’écrasement du corps féminin, écrasement jusqu’à l’indifférenciation du sang et de la semence, de l’anal et du génital, du masculin et du féminin, puisque c’est un jeune couple qui prend la place de la femme écrasée.

L’écran de la cloison échoue donc à circonscrire l’incirconscrit de la scène. L’écran doit céder comme la chair doit céder sous la pression du sexe. Mais surtout cet anéantissement de l’écran met en échec le clivage de l’espace de la représentation en espace vague et espace restreint. D’autre part, et se superposant à cette schize géométrale de l’espace scénique que l’écriture sadienne refuse et réduit, la cloison est identifiée, dans le corps de la femme, à la lisière du génital et de l’anal, que la scène sadienne va s’efforcer de rompre, de réduire, de ramener à l’indifférenciation du cloaque.

À deux reprises, Justine est comparée à une anguille : face au « féroce Dubourg », « plus leste qu’une anguille, Justine évite tout » (p. 427) ; pour fuir Rodin, « légère et souple comme une anguille, elle se glisse, échappe au bras qui la retient » (p. 551). Wladimir Granoff a montré comment la dissection des anguilles, par quoi Freud a démarré sa carrière scientifique, l’avait amené à placer au centre de sa réflexion sur la sexualité le cloaque, le lieu de l’indifférenciation sexuelle, et les fragiles membranes à partir desquelles, de façon tout à fait précaire, quelque chose d’ordre génital est circonscrit6. Justine est le lieu de l’indifférenciation sexuelle ou, en tout cas, c’est à quoi la scène sadienne entreprend de la réduire.

Le dispositif de la cloison, dont nous avons montré que l’écriture sadienne s’efforçait par tous les moyens de la perversion de l’empêcher de fonctionner comme dispositif scénique, semble donc articuler autre chose que la scène, quelque chose qui précisément aurait à voir avec une ou des normes sexuelles et, de là, avec un ou des discours sur la morale.

II. Les deux voies du discours et leur articulation scénique

Si le système différentiel qui règle le déroulement et le sens de la scène sadienne ne s’appuie pas essentiellement sur une schize de l’espace scénique, le jeu de la cloison révèle une autre séparation, fondamentale, entre deux voies, la voie anale et la voie génitale. Il y a, chez Sade, un scandale du corps féminin, que Bressac résume d’une exclamation lapidaire, en montrant Justine à Jasmin :

« Vois, vois donc ce ventre percé… vois cet infâme con ; voilà le temple où l’absurdité sacrifie ; voilà l’atelier de la génération humaine. » (P. 471.)

Il ne s’agit pas ici essentiellement de l’homosexualité, qui n’est que l’une des multiples déclinaisons de la perversion du libertin sadien, mais bien plutôt de la voie génitale, considérée par le libertin sadien, même hétérosexuel, comme un supplément féminin insupportable. La femme de Sade n’est pas barrée par le manque du phallus, mais tout au contraire dotée d’un supplément génital, qu’il s’agit de réduire par la scène, de ramener à l’indifférenciation anale. L’arrière du corps de la femme est la norme sadienne que le devant vient perturber dans la scène, jusqu’à ce que ce supplément soit réduit par le supplice. Ce dispositif est porté par les deux discours affrontés de la vertu et du vice, de Justine et du libertin.

Le discours de la vertu est un discours du voile : il habille le corps, il l’inscrit dans un lien social, il s’enveloppe de l’hymen7, c’est-à-dire à la fois de la sanction symbolique du mariage et de la membrane qui préserve la virginité.

À l’opposé, le discours du libertin est un discours de la cloison : dénudant, maniant le corps de la victime, il fait apparaître le cloisonnement des deux voies anale et génitale ; il défait et dénonce le lien social, prônant l’« isolisme », profanant systématiquement tous les liens de parenté, de reconnaissance, de révérence. L’isolisme sadien est un cloisonnement de l’individu. Enfin, l’éloge de la pénétration anale érige le cloisonnement en principe de jouissance : n’ayant à déchirer aucune membrane, le pénis évite le voile et le lien pour jouir de l’étroitesse d’un réceptacle que son cloisonnement réduit.

Il y a donc en quelque sorte superposition et concordance entre les deux discours du vice et de la vertu et les deux voies sexuelles, l’anale et la génitale, cette superposition organisant un jeu du voile et de la cloison.

Le déroulement du discours est identifié au parcours de la voie. La voie est omniprésente dans le texte, et d’abord comme route. Justine parcourt les routes : « Il fut question de se remettre en route » (p. 440).

À la route matérielle du parcours narratif correspond la route métaphorique du choix symbolique. Le romancier proclame d’emblée son intention de « faire connaître à ce malheureux individu bipède la manière dont il faut qu’il marche dans la carrière épineuse de la vie » (p. 395). Il compte exposer « les exemples frappants de bonheur et de prospérité qui accompagnent presque inévitablement [les libertins] dans la route débordée qu’ils choisissent » (p. 396). Rodin, dans son pensionnat, maintient quelques élèves hors de son cercle de débauches : « Il en faut, répondit Rosalie, pour maintenir le calme qu’il veut goûter au milieu des orages qui doivent nécessairement s’élever sans cesse sur l’atmosphère d’une route semblable. » (P. 532.) Face à cette route du vice, Sade campe celle de la vertu : « Mme de Bressac faisait tout pour ramener son fils dans les sentiers de la vertu » (p. 475).

Ce que nous appelons ici voie du discours superpose donc le développement théorique d’un système philosophique, le choix d’une voie sexuelle et le déroulement d’un parcours narratif. On touche ici au dispositif central du roman sadien, qu’illustre le frontispice.

Annibal Carrache, Le Choix d’Hercule, huile sur toile, 1595, Naples, Galerie nationale de Capodimonte

Dès le frontispice de Justine, Sade avait choisi d’allégoriser son roman par une représentation pervertie du choix d’Hercule. On connaît l’allégorie de Prodicos, qui raconte comment le jeune Hercule à la croisée des chemins s’arrêta un moment, ayant à choisir entre le riant et facile sentier du vice, qui conduisait à un précipice, et l’aride et épineux sentier de la vertu. Erwin Panofsky, qui a étudié en détail les représentations de cette allégorie depuis l’antiquité tardive jusqu’aux Lumières8, a montré comment, à partir de l’ekphrasis de Philostrate, dans la Vie d’Apollonius de Tyane, la représentation des deux voies est identifiée à celle de deux femmes, puis comment, sous l’influence du Jugement de Pâris, dont le thème est tout proche, ces deux femmes furent représentées sous les traits respectifs de Vénus et de Minerve.

Le choix des deux voies constitue bien la base du roman, mais Sade ne se contente pas d’inverser le bon et le mauvais choix. L’enjeu est la réduction des deux voies à une seule, comme le supplice sadien doit réduire les deux voies sexuelles à une seule.

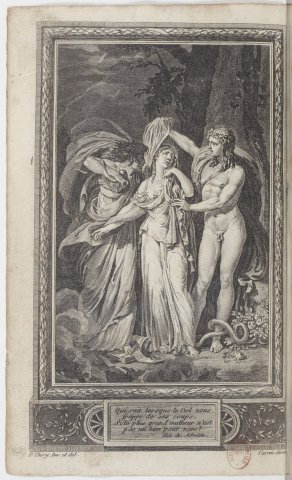

Frontispice de Justine, Paris, Girouard, 1791

Dans le frontispice de Justine, la Vertu (ou Justine) est placée entre la Luxure et l’Irréligion, ce qui ne constitue guère un choix, quoique le dispositif iconographique soit celui du choix. Justine, de la main droite, écarte l’Irréligion et se tourne vers la Luxure, tout en cherchant des yeux un secours céleste. Le choix de l’Apollon luxurieux est le choix de la voie génitale et de l’amour, que Justine tente toujours face au libertin, dont elle tombe à plusieurs reprises plus ou moins explicitement amoureuse :

« Quels qu’eussent été les indignes procédés de Bressac pour elle, dès le premier jour qu’elle l’avait vu, il lui avait été impossible de se défendre d’un mouvement violent de tendresse pour lui ; la reconnaissance augmentait dans son cœur cet involontaire penchant, auquel la fréquentation perpétuelle de l’objet chéri prêtait chaque jour de nouvelles forces ; et définitivement la pauvre Justine adorait ce scélérat malgré elle, avec la même ardeur qu’elle idolâtrait son Dieu, sa religion… la vertu. » (P. 475.)

C’est le même mouvement qui précipite Justine à Lyon chez Saint-Florent, qui l’a pourtant volée et violée :

« Si cet homme, pensait-elle, n’avait pas de bonnes intentions, serait-il vraisemblable qu’il lui écrivît de cette manière ? » (P. 957.)

Ne s’était-elle pas jetée dans ses bras après leur évasion de chez Cœur-de-Fer ?

« Justine, émue, se jette dans les bras de Saint-Florent. “Oh ! mon oncle, lui dit-elle en larmes, que votre âme est sensible, et combien la mienne y répond !… » (P. 464.)

Le dispositif narratif, en identifiant le choix de la vertu au choix de la voie génitale, précipite nécessairement Justine vers le libertin qui retourne matériellement son corps comme, symboliquement, il retourne la vertu en vice.

Le triptyque qu’offre le frontispice est celui de la Vierge, de la tribade et du libertin, les composants fondamentaux de la scène sadienne, et dans le même temps il représente la confrontation des deux discours de la Vertu au centre et du Vice à chacun de ses côtés. Enfin il s’appuie sur le dispositif du choix, où Vice et Vertu se disputent le personnage central, encore incertain. Ces trois niveaux de signification, scénique, allégorique et sémiologique, se superposent imparfaitement, offrant prise ainsi au jeu de la perversion sadienne.

Frontispice de La Nouvelle Justine ou Les Malheurs de la Vertu suivie de l’histoire de Juliette, sa sœur. Ouvrage orné d’un frontispice et de cent sujets gravés avec soin, [Paris, Colnet du Ravel,] 1797 [1799], cote Bnf Enfer2511

Le frontispice de La Nouvelle Justine, qui ouvre et allégorise en fait l’ensemble formé par La Nouvelle Justine et par l’Histoire de Juliette, retourne plus explicitement le choix d’Hercule. Tandis que Justine à gauche est précipitée par le démon de la luxure dans les ronces et les abîmes de la vertu, Juliette, à droite, s’élève vers le temple de la Gloire, accompagnée par Amour, figuré en putto portant des roses, et par Psyché, reconnaissable à ses ailes de papillon. Au centre, Thémis, déesse de la Justice, signifie de ses bras à gauche l’abaissement de Justine, à droite l’élévation de Juliette.

Thémis est casquée à la manière des Minerves du choix d’Hercule, tandis que Vénus, absente, a délégué pour la représenter le couple formé par Psyché et par Amour, qui conduit Juliette. Vénus et Minerve, le plaisir sexuel et la sagesse, ne sont donc plus opposées, mais réunies sur la voie montante qui devient à la fois voie du vice et voie fleurie.

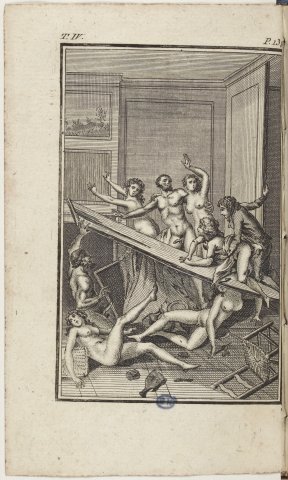

Fustigation à Sainte-Marie-Des-Bois (Nouvelle Justine, 1799, chapitre 8, figure 13). Les moines ont décidé de mettre à mort une jeune fille de dix-huit ans. Ils l’attachent sur « l’infernale machine ». Chaque moine doit la fustiger à son tour ; « une autre fille, prise dans la classe des plus fortes, fouette le moine pendant qu’il opère ; et l’un des jeunes garçons, agenouillé devant lui, le suce. Celle qui doit succéder à la fustigée, est contrainte à demeurer à genoux, les mains jointes, dans l’attitude de la douleur et de l’humiliation ; bien en face du fouetteur, elle lui demande grâce, elle l’implore, elle pleure » (p. 618).

Une telle insistance à pervertir le dispositif du choix d’Hercule marque qu’il ne s’agit pas là d’un simple jeu sur l’alibi moral du roman, alibi au reste passablement écorné dans La Nouvelle Justine. Quelque chose de profond est en jeu dans ce choix, dont nous avons montré qu’il recouvrait un choix de la voie sexuelle.

Fustigation et excréments (Nouvelle Justine, 1799, chapitre 12, figure 24). Épisode du couvent de Sainte-Marie-des-Bois. Pendant que les moines fouettent jeunes garçons et jeunes filles disposés en alternance, les premiers sont contraints de déféquer, les secondes, d'uriner.

À l’articulation de la scène et des discours sadiens, on trouve ce mystère du dédoublement de la femme auquel Hercule est confronté : la femme est Vénus et Minerve, Vice et Vertu, Juliette et Justine, Amour profane et Amour sacré, espace privé de la jouissance intime et espace public de la célébration festive, aux deux pôles de l’hymen.

E. Panofsky remarque, nous l’avons dit, que l’extraordinaire développement de l’iconographie du Choix d’Hercule à partir du dix-septième siècle correspond avec l’attraction d’une autre scène, celle du Jugement de Pâris. Cette attraction pose un problème de représentation qui est aussi chez Sade un problème de voie : il n’y a de place que pour deux femmes dans le Choix d’Hercule, et Junon est évincée ; de même la troisième voie sexuelle, la voie orale, est repoussée par Sade à la périphérie des préliminaires et semble ne devoir jouer aucun rôle essentiel.

Or cette troisième voie, la voie de Junon, pourrait bien constituer, dans l’univers sadien, la dimension soigneusement dissimulée de l’irreprésentable. Entre la figure de l’innocente et celle de la tribade, Sade n’évoque que rarement celle de la mère, de Junon. Mme de Bressac en constitue, à ce titre, une représentation exceptionnelle. La mère est l’initiatrice du jeu sexuel, elle est la voie vers le désir de la femme, comme en témoigne la scène d’humiliation que Bressac fait subir à sa mère, qui sera sa première femme. La mère est l’espace de la scène sadienne : c’est là que meurt et est profanée Mme de Moldane. La mère figure aussi l’interdit de la voie anale et, pour cette raison, doit être éliminée : le supplément génital qui rend scandaleux le corps féminin fait de la femme une mère en puissance et porte, en plein cœur de la scène sadienne, l’interdit de sa consommation, qu’il s’agit de retourner, de détruire pour pouvoir accomplir la profanation.

D’autre part l’oralité, sous les dehors anodins du préliminaire sexuel, recouvre l’oralité de la prière, comme l’image de façon saisissante le sujet gravé n° 13, représentant une scène de fustigation à Sainte-Marie-des-bois. La fellation à gauche et la supplication à droite procèdent du même geste, de la même attitude. Le texte évoque les deux actions dans deux phrases successives, dont les constructions invitent au rapprochement9.

L’oralité constitue le corps de l’innocente vertueuse comme interface entre le discours du vice et le discours de la vertu : elle profère la prière et prépare la luxure. Elle est le socle archaïque depuis lequel se prépare le choix, le dédoublement féminin. Le corps de Justine est d’ailleurs comparé par le libertin au temple de Vénus, avec ses deux autels. La parole de Justine, sa voix, conduit aux deux voies sexuelles.

Nous avons dégagé le dispositif narratif qui règle le déroulement de l’ensemble de La Nouvelle Justine et articule scène et discours autour de la perversion du choix d’Hercule. Reste à s’interroger sur le sens et les enjeux d’un tel dispositif.

III. Les enjeux du choix d’Hercule, ou le déni de la sexualité

On peut considérer La Nouvelle Justine comme une histoire de Justine ; le titre du second volet du diptyque nous y invite. Le déroulement des épisodes constitue un trajet sexuel et, peut-être au fond moins horriblement qu’il n’y paraît, un processus de maturation et d’élaboration du « moi » féminin.

Car, et c’est ce qui fait l’intérêt de ce roman d’un point de vue psychanalytique, le sujet en est féminin. Rien d’étonnant donc, peut-être, à ce que le complexe de castration n’y soit pas représenté : on sait à quelles difficultés se heurtent Freud, puis Lacan, pour y impliquer le sujet féminin, condition nécessaire à l’établissement de l’Œdipe comme paradigme universel pour la structuration du « moi ». Or dans la panoplie des horreurs sadiennes, la castration ne joue aucun rôle.

Et si cette absence n’était pas, ou n’était que secondairement l’effet de la perversion de Sade ? Si elle participait de ce choix du sujet féminin, choix littéraire et parti pris intellectuel d’abord, avant que de relever de l’intention inconsciente orientée par la perversion ? Si le choix du sujet féminin constituait, dans la plus grande tradition des Lumières, contre l’Œdipe et ses coupures, et ses limites, le choix de l’universel ?

Dans le trajet sexuel qui nous est rapporté, le viol par Saint-Florent constitue un point d’ancrage traumatique : cette scène, que Justine exceptionnellement ne voit pas puisqu’elle est évanouie, pourrait bien constituer la scène originaire10 que toutes les autres ne font que répéter et recouvrir ou déplacer, jouant, précisément par la condensation de l’horreur, le rôle de scènes écrans.

Or le viol de Saint-Florent correspond pour Justine à l’expérience de la seconde voie, la voie génitale, dont nous avons montré qu’elle était aussi la voie de la vertu. On peut donc analyser le roman sadien comme un roman du déni de la génitalité. Le développement du discours du libertin compense, supplée non pas la mise en échec, mais le report indéfini de l’avènement à la sexualité génitale.

Le monde de la scène sadienne est donc le monde pervers de l’organisation pré-génitale ou non génitale de la sexualité. Dans ce monde, la femme porte le phallus : non seulement la tribade éjacule et même procède à la pénétration, mais elle détient, par son discours d’initiatrice, le savoir du phallus.

Il peut paraître paradoxal de définir le roman sadien comme un roman du déni de la génitalité alors que la pénétration sexuelle génitale y est tant de fois dite, montrée, répétée. La voie génitale est pratiquée, certes, mais comme une profanation ; à l’opposé de la voie anale, elle n’est jamais célébrée et ne devient jamais la voie d’élection.

Il peut paraître également étrange d’identifier le discours du libertin au discours de la mère : certes la Delmonse et surtout la Dubois sont de fameuses initiatrices ; mais tant d’hommes libertins débitent à Justine leurs discours ! Cœur-de-Fer, Bressac, Rodin, Saint-Florent, pour n’en citer que quelques uns. C’est par son contenu que le discours libertin s’origine comme discours de la mère, de la mère nature d’abord, qu’il convoque contre les chimères de la religion et du contrat social, et plus généralement discours de l’abject, c’est-à-dire refus de la relation d’objet11 et exaltation de l’horreur, qui constituent l’univers archaïque du « moi » placé dans la sphère maternelle, avant la séparation, la coupure symbolique.

Face au discours libertin, le discours de la Vertu n’est pourtant pas le discours ni du maître (il ne saurait y en avoir que dans la débauche chez Sade), ni du père, mais, nous l’avons vu, le discours de Junon. Le Dieu de Justine est contaminé par les images auxquelles l’associe le libertin : il est « une chimère », figure horrifiante de la mère archaïque, mère profanée par la défécation, par l’analité. Il est également un « fantôme », dont Jean-Pierre Dubost a montré la proximité avec la mère vécue comme apparition sublime, comme Vierge, comme Laure consolatrice et exposée, enveloppante, réparatrice, et offerte à la déchirure12. Quant aux temples et aux autels où Justine prétend venir se prosterner, ils sont ramenés par le libertin au temple de Vénus, c’est-à-dire au corps de Justine. On ne sort donc jamais, dans l’élaboration de la pensée sadienne, dans le jeu de son double discours, du corps féminin.

Le déni sadien de la sexualité (le texte met en scène du sexe, mais refuse l’avènement à une sexualité) ne peut donc être identifié aux schémas psychanalytiques de la perversion : évitement du complexe de castration, refus de l’altérité, rapport incertain, voire nul, au symbolique pris dans son sens lacanien.

Sade tout au contraire fait système et même double système. Profanant la mère, il établit le discours du libertin. Profanant la vierge, la fillette, il extrait de sa bouche le discours de la vertu. La scène sadienne est une formidable machine à produire du symbolique. Mieux, elle donne à voir, grâce à la perversion exhibitionniste qui l’anime, ce qu’est la production, ordinairement masquée, invisible du symbolique : production non pas d’un système de valeurs, d’un ordre de la loi, mais de deux ordres contradictoires, de deux registres affrontés en un antagonisme perpétuel. Au principe symbolique, le principe de la révolte libertine, s’oppose l’institution symbolique, le discours socialisé de la vertu, discours écran, qui recouvre l’autre et, en fait, procède de lui.

Car

« Qui sait, lorsque le Ciel nous frappe de ses coups,

Si le plus grand malheur n’est pas un bien pour nous13 ! »

La citation placée par Sade dans le cartouche de la gravure qui sert de frontispice à Justine institue « le remède dans le mal »14 comme dialectique centrale de la régulation symbolique.

Mais surtout elle renverse et détourne le dispositif œdipien. Sade en effet va chercher cette citation dans une tragédie de Ducis, Œdipe chez Admète. La pièce condense et mêle l’Œdipe à Colonne de Sophocle et l’Alceste d’Euripide. L’acte III « représente un désert épouvantable. On apperçoit dans le fond le Temple des Euménides, & sur le côté des ifs, des cyprès , & des rochers ». Tandis que se prépare le sacrifice humain qui doit apaiser les terribles Erinyes, tous les protagonistes du drame convergent vers le temple. À la scène 1, Polynice seul entend arriver Antigone et Œdipe, dont il voudrait obtenir le pardon et le soutien dans sa guerre contre Etéocle. Intimidé cependant, il se cache. La scène 2 est donc constituée du dialogue entre Antigone et Œdipe. L’arrivée d’Œdipe au temple des Euménides est calquée sur le début d’Œdipe à Colonne. Œdipe se souvient de tous ses crimes et demande aux déesses de lui fournir un tombeau. À Antigone qui proteste contre l’injustice du sort (« Comment ce Ciel si juste a-t-il pu vous livrer / Aux douleurs dont l’excès vient de vous déchirer ! »), Œdipe répond alors par les vers que Sade cite, signifiant que le malheur peut être renversé en bienfait : c’est là l’enjeu de la pièce. Œdipe, en se sacrifiant aux Erinyes, évite à Alceste et à Admète la mort à laquelle l’un ou l’autre était condamné et se rachète aux yeux des hommes.

Au-delà du laborieux exercice de synthèse rhétorique auquel le dramaturge s’est livré dans la tradition scolaire de l’imitatio jésuite, la pièce tout entière de Ducis est peuplée de fantômes : dès la première scène du premier acte, Admete raconte à Polynice comment Tysiphone est apparue à son père, prononçant la malédiction qui annonçait la nécessité prochaine du sacrifice humain.

« Tisiphone, sortant de l’infernal séjour,

Vint répondre elle-même, et fit pâlir le jour.

A son aspect affreux les autels s’ébranlèrent,

D’une sueur de sang les marbres dégouttèrent,

Notre encens s’éteignit, ou n’osa plus monter :

Une sourde fureur semblait la tourmenter :

Mais à peine au-dehors elle allait se répandre,

Qu’on vit tous ses serpens se dresser pour l’entendre. » (I, 1.)

La malédiction signifiée au père est redoublée à la scène 3 par le récit d’Alceste, sa bru, qui raconte à Admète le cauchemar qu’elle vient de faire.

« Dans ce tems de la nuit où des vapeurs plus sombres

Redoublent le sommeil, épaississent les ombres,

Le trépas de mon père (ô ciel ! puis-je y penser !)

A mes esprits tremblans s’est venu retracer. » (I, 3.)

Alceste a revécu en rêve la mort de son père Æson, ébouillanté et poignardé à l’instigation de Médée par ses sœurs trop crédules qui croyaient ainsi lui redonner la jeunesse. Mais cette mort n’était que le signe de celle annoncée d’Alceste, son époux :

« Sous tes pas à l’instant s’est ouvert le Ténare,

Une invisible main t’entraînait au Tartare ;

Tu me criais : adieu. J’ai frémi, j’ai couru.

Entre nous deux alors nos enfans ont paru ;

Ils élevaient vers nous leurs voix attendrissantes ;

Ils enchaînaient tes pieds de leurs mains innocentes.

La foudre épouvantable a soudain retenti.

Alors tout s’est calmé, tout s’est anéanti ;

De ces objets divers l’effrayant assemblage

De tes périls surtout me laisse encore l’image ;

Et, dût ce ciel vengeur irriter mes ennuis,

Qu’il s’agisse du père d’Admète, d’Æson supplicié par ses filles, d’Admète lui-même, représenté mourant face à ses enfants, ou, en fin, au cinquième acte, d’Œdipe sacrifié devant Antigone, Étéocle et Polynice, c’est bien la mort du père qui est obsessionnellement scénographiée.

Cette mort du père encadrée par les fantômes maternels de Tisiphone et de Médée, les détentrices du savoir tragique, constituerait en quelque sorte le soubassement fantasmatique du dispositif sadien. L’horreur qui saisit Antigone et Alceste face à la mort du père devient horreur de Justine face au supplice sexuel, où la loi paternelle est profanée. Sade n’intériorise-t-il pas une horreur toute féminine vis-à-vis de l’acte sexuel, fantasmé comme mise à mort (le supplice sadien), comme réduction du double (la destruction de la cloison) et comme révélation du savoir de la mère ?

Notes

La Scène, littérature et arts visuels, textes réunis par Marie-Thérèse Mathet, L’Harmattan, 2001 et Stéphane Lojkine, La Scène de roman, A. Colin, 2002.

Les références à Sade sont données dans l’édition établie par Michel Delon, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1995.

L’Écran de la représentation, dir. S. Lojkine, L’Harmattan, Collection « Champs visuels », 2001.

Marguerite de Navarre, L’Heptaméron, « Première journée, Quatriesme nouvelle », Classiques Garnier, 1967, pp. 29-30. Le gentilhomme monte par une trappe de sa chambre jusqu’au lit de la princesse qui se trouve dans la chambre du dessus, pour tenter de la violer.

Voir p. 464, « À cette petite scène près… »

Wladimir Granoff, La Pensée et le féminin, Minuit, « Arguments », 1976. Voir notamment « Le modèle de la dissection et la pensée du féminin », pp. 164-185.

Voir « Représenter Julie : le rideau, le voile, l’écran », in L’Écran de la représentation, dir. Stéphane Lojkine, L’Harmattan, « Champs visuels », 2001.

Erwin Panofsky, Hercule à la croisée des chemins, 1930, trad. française par Danièle Cohn, Flammarion, « Idées et recherches », 1999.

Voir p. 618.

Freud, « L’Homme aux loups », Cinq psychanalyses, trad. française M. Bonaparte et R. M. Lœwenstein, PUF, 1954.

Voir Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, « Approche de l’abjection », Seuil, 1980, Points-Seuil.

Jean-Pierre Dubost, « Les fantômes de Sade », in Paradox oder über die Kunst, anders zu denken, Mélanges für Gerhart Schröder, quantum books, Kemnat 2001, p. 142-175.

Œdipe chez Admète, tragédie, par M. Ducis, secrétaire ordinaire de Monsieur, l’un des quarante de l’Académie françoise. Représentée, pour la premiere fois, par les Comédiens François ordinaires du Roi, le Vendredi 4 Décembre 1778. A Paris, chez P. Fr. Gueffier, Libraire-Imprimeur, au bas de la rue de la Harpe, à la Liberté. M.DCC.LXXX. (approbation du 3 déc 1778 par Suard). Bibliothèque de l’École normale supérieure, cote Ulm LFq118 8°. Acte III, fin de la scène 2.

Jean Starobinski, Le Remède dans le mal, Gallimard, « Nrf Essais », 1989. Jean Starobinski montre comment l’idée et l’expression même courent dans l’ensemble de l’œuvre de Rousseau.

Fiction, illustration, peinture

Archive mise à jour depuis 2006

Fiction, illustration, peinture

La scène de roman

La scène de roman : introduction

Renaud dans le jardin d’Armide

Rastignac chez Mme de Restaud

Gilberte derrière les aubépines

La poignée de porte de tante Berthe

La double aporie du topos

Illustrer la fiction

Molière, une parole débordée

Marillier, l’appel du mièvre

On n'y voit rien

Illustrations de l'utopie au XVIIIe siècle

Le temps des images

Du conte au roman graphique

Déconstruire l’illustration

Régimes de la représentation dans la gravure d’illustration classique

Penser la fiction depuis la peinture

Une sémiologie du décalage : Loth à la scène

Introduction à la scène comme dispositif : Paolo et Francesca

La main tendue, le regard démasqué

De Silène molesté à la chair blanche des nymphes

Chambres de la représentation

L'intimité de Gertrude

Brutalités invisibles

Parodie et pastiche de Poe et de Conan Doyle dans Le Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux

Le dispositif de la chambre double dans Les Démons de Dostoïevski

Scène pour voir et chambre des brutalités

La Princesse de Clèves

L’invention de la scène dans le roman français

La canne des Indes

L'aveu

La princesse, la religieuse et l'idiot

Richardson

Entre scandale et leurre

Introduction aux Lettres angloises, ou histoire de miss Clarisse Harlove, par Samuel Richardson

![Frontispice de <i>La Nouvelle Justine ou Les Malheurs de la Vertu suivie de l’histoire de Juliette, sa sœur</i>. Ouvrage orné d’un frontispice et de cent sujets gravés avec soin, [Paris, Colnet du Ravel,] 1797 [1799], cote Bnf Enfer2511](/system/files/styles/large/private/notices/001/haute_def/001619.jpg?itok=U-MiZ-_f)