La maison de Marcus Lucretius Fronto a été découverte à Pompéi en mai 1900, au nord-est de la ville antique, puis fouillée et étudiée systématiquement à partir de 1971 par les archéologues néerlandais aboutissant à la publication d’une monographie en 19931. Si les premières phases de construction de la maison remontent au IIe s. av. J.-C., ce sont les travaux entrepris à la fin du Ier s. av. J.-C. qui déterminent l’organisation définitive de son plan qui ne sera plus modifiée. Sous l’Empire, la maison sera endommagée par le tremblement de terre de 62 ap. J.-C. et les pièces autour du jardin seront restaurées. Les fresques sont dans l’ensemble très bien conservées et illustrent la transition entre le troisième et le quatrième style pompéien2, donc entre le milieu et le dernier quart du Ier siècle ap. J.-C. Celles du tablinum en particulier peuvent être datées aux alentours de 50-60 ap. J.-C.

Le tablinum est une pièce socialement importante au sein de la maison romaine puisqu’elle assume en quelque sorte la fonction de « bureau » du dominus, père de la famille, dans lequel sont conservées les archives comptables et administratives du foyer. C’est dans cet espace que les hôtes de la famille sont reçus, que se tissent les réseaux professionnels et les réseaux de clientèles des familles aisées. Son décor est donc l’objet d’une attention particulière puisqu’il témoigne du degré de richesse et d’érudition du propriétaire.

Les parois du tablinum de la maison de Marcus Lucretius Fronto sont caractéristiques du troisième style pompéien. La composition générale de la paroi peinte (fig. 1) s’articule autour d’un portique à étage, en trompe-l’œil, dont les fines colonnes sont traitées davantage pour leur fonction ornementale et rythmique que pour leur vraisemblance architectonique.

La zone inférieure est occupée par une barrière fictive, héritée de la peinture de jardin, procédé de perspective jouant sur la frontière entre les espaces intérieur et extérieur de la maison. La composition symétrique s’articule autour d’un cratère central vers lequel s’ouvre la barrière. Arbustes et oiseaux rappellent l’atmosphère du jardin d’agrément.

Une prédelle pourpre sépare la partie basse de la zone médiane principale, rompant avec le jeu de perspective mis en place dans le décor de jardin. Elle est ornée d’une frise miniaturiste jaune pâle, au sein laquelle alternent des motifs d’animaux et de vaisselles d’argenterie.

La zone médiane est structurée autour de trois grands espaces monochromes, un espace central à dominante rouge encadré de deux espaces noirs. Un tableau central se détache du fond rouge tandis que les panneaux latéraux sont occupés par un petit tableau semblant accroché à un candélabre fictif. Ces trois grands espaces plans contrastent avec certains motifs architecturaux traités en trois dimensions, comme la corniche fictive, ou encore la fine colonnade de part et d’autre du panneau central qui suggère un arrière-plan. Cette tridimensionnalité est plus nette dans la zone supérieure au sein de laquelle un portique fictif se détache en perspective, par le biais d’une série de petits édicules, tout en reprenant une alternance de panneaux monochromes noirs, rouges et ocres jaunes.

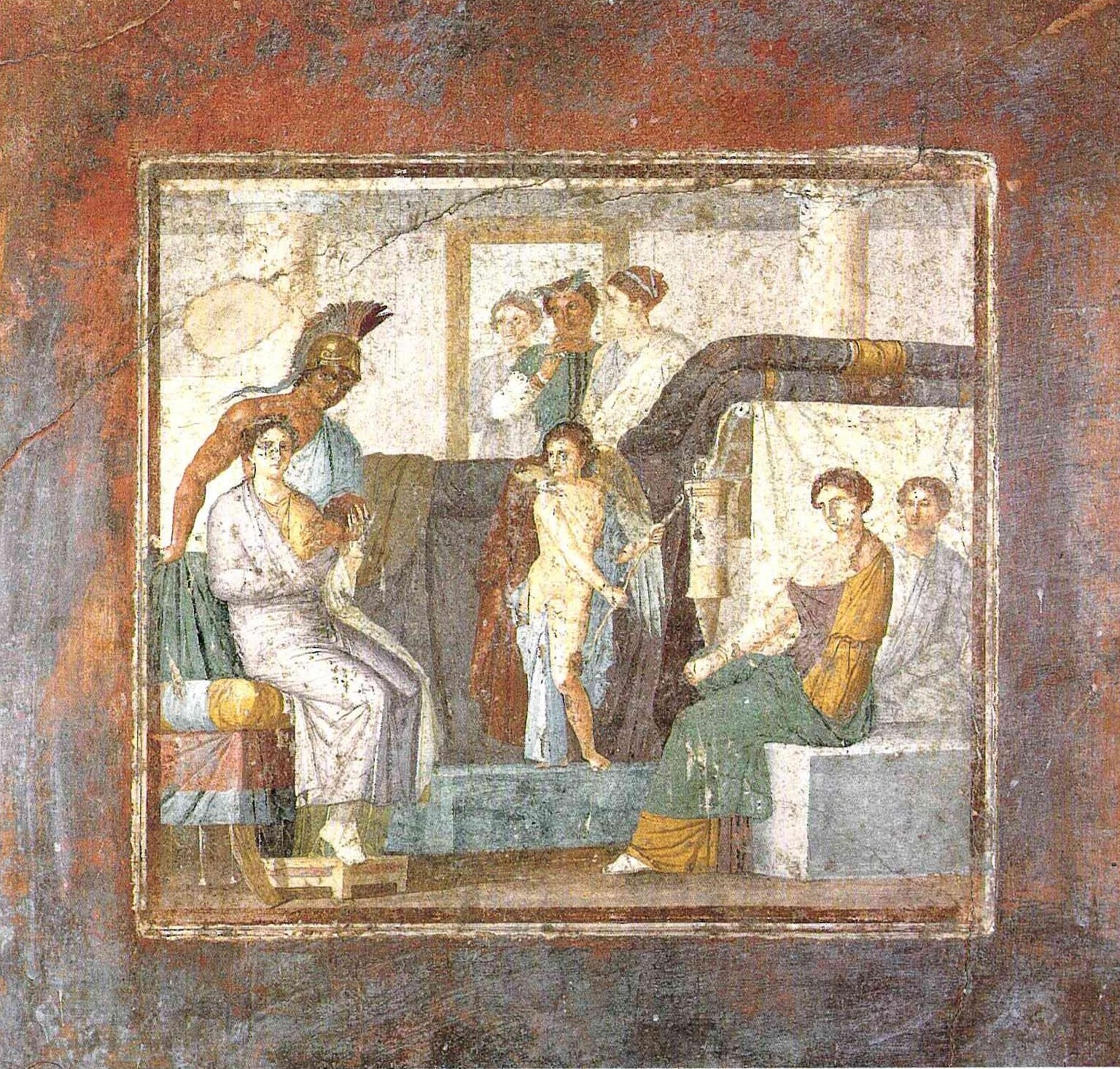

Le décor figuré à contenu mythologique ou paysagé se concentre donc dans l’espace des tableaux fictifs, un plus grand, central, et deux latéraux. Sur la paroi nord par exemple, le tableau central (fig. 2) est consacré au mariage de Mars et Vénus, ce qui correspond au type de sujet qualifié par Vitruve de mégalographie.

La composition de ce tableau est dominée par l’imposant lectus genialis, le lit conjugal, couvert de tissus brodés, dont on distingue l’un des pieds en ivoire. Il divise horizontalement la composition et permet de distinguer les protagonistes principaux, figurés au premier plan, des personnages secondaires représentés à l’arrière-plan, derrière le lit, qui semblent entrer dans l’atrium dont on distingue les colonnes. À gauche de la composition, Vénus est figurée assise sur un siège, les pieds posés sur un petit tabouret. Elle est drapée dans un manteau qui ne dévoile que la fine tunique jaune couvrant son épaule et son sein gauche. La main de son époux, le dieu Mars, se pose sur son sein, tandis que la déesse soutient son bras. Mars est représenté torse nu, un manteau tombant sur son épaule gauche, la tête coiffée d’un casque à cimier. Au centre de la composition, le dieu Éros se tient debout, la tête tournée vers la gauche en direction du couple divin. Il tient des deux mains son arc. Deux femmes sont assises à droite de la composition, évoquant à la fois le cadre familial des noces et faisant figure d’intercesseur pour le spectateur. Celle au premier plan tourne d’ailleurs la tête et le regard en direction du visiteur.

La composition générale s’inspire sans doute d’un tableau hellénistique. Le mode de représentation du cadre architectural, avec une définition d’un arrière-plan par les éléments architecturaux, se retrouve par exemple sur les stèles peintes hellénistiques d’Alexandrie3. La polychromie est riche, marquée par un jeu d’opposition entre les couleurs chaudes ocres et rouges et les bleus, verts et violet qui dominent la palette. Le tableau joue ici entre les registres de la mégalographie et de la scène de genre, le couple divin devenant un exemplum du bonheur marital, au sein d’une scène qui reprend tous les codes domestiques. Dans la maison romaine, l’espace de l’atrium, espace central desservant les autres pièces de la maison qui rayonnent autour de ce noyau, accueillait en effet le lit conjugal, sur lequel l’époux déposait son épouse à la suite des noces. Ce cadre domestique joue par ailleurs avec le contexte d’exposition du tableau, placé dans le tablinum, pièce située face à l’entrée dans le prolongement de l’atrium. Le mythe sert ainsi à exprimer la vertu familiale, la déesse de l’amour incarnant ici l’idéal de la matrone romaine dont elle reprend les codes de la pudeur.

Le choix du sujet n’est pas anodin et valorise ainsi à la fois l’érudition du commanditaire, par l’emploi d’un thème mythologique et la reprise d’une composition célèbre empruntée à la peinture hellénistique, et les vertus qu’il souhaite mettre en avant. Les valeurs de la pudeur (pudor), de la vertu (uirtus) et de la piété familiale (pietas) sont d’ailleurs au cœur du programme politique de M. Lucretius Fronto, connu par le biais d’un graffitto électoral, dont le texte promeut la « pudeur » du propriétaire. L’autre pinax fictif figuré dans le tablinum, centré cette fois sur le couple Ariane et Dionysos, exprime également le bonheur conjugal plutôt que l’érotisme4.

Sur chaque panneau latéral, un petit pinax fictif semble accroché à un candélabre en argent. Le motif de l’argenterie, ainsi que la sophistication de ses éléments ornementaux (à l’instar des éléments architecturaux) sont caractéristiques du troisième style. Les sujets choisis pour les pinakes fictifs renvoient en revanche à des thèmes et des types de compositions déjà employés au second style pour la peinture des topia5. Ils se concentrent à la fois sur l’architecture et le paysage, en représentant une villa et ses jardins (fig. 3), et en développant en arrière-plan le cadre environnant des arbres, des édifices et du relief. Ce thème constitue un jeu d’analogie entre la représentation picturale des jardins d’une villa et les jardins d’agrément aménagés dans les maisons romaines où la recomposition du paysage joue un rôle esthétique important.

La paroi nord du tablinum de M. Lucrétius Fronto correspond donc à une forme de maturité du troisième style pompéien, qui adopte toujours une tripartition de la paroi par le biais de panneaux monochromes, mais développe particulièrement les motifs architecturaux complexes (portique à étage, nombreuses colonnettes ornementales) et l’ajout de pièces d’argenterie fictives. La composition de la paroi traduit ainsi la synthèse entre des tendances nouvelles et des genres picturaux plus anciens empruntés en particulier aux sujets du paysage (dans les tableautins) et du jardin (dans la barrière fictive). La fonction de pinacothèque fictive, au sein de pièce exposant une galerie de tableaux, s’exprime parfaitement, et illustre à la fois la reprise vraisemblable de modèles hellénistique, et l’orientation des choix du commanditaire qui valorise par ce biais, les thématiques qu’il promeut dans sa vie publique. Le choix du thème montre une adéquation entre la commande du décor à fresque et la fonction de la pièce, le tablinum, qui est un lieu de représentation du dominus.

Le décor du tablinum de la maison de Marcus Lucretius Fronto correspond à une phase de maturité du troisième style pompéien au milieu du Ier s. ap. J.-.C, qui rompt avec la sobriété des premiers décors quasi monochromes. Ici le décor est plus exubérant, adoptant un jeu d’alternance entre le noir, le rouge et le jaune. On assiste également à la multiplication des éléments architecturaux et à l’adoption des bordures à motifs pour les panneaux monochromes, qui rappellent parfois les motifs textiles. Après le tremblement de terre de 62 ap. J.-C., le décor des autres pièces adoptera définitivement cette tendance à l’exubérance architecturale qui s’épanouit dans le quatrième style.

Pour aller plus loin

Raphaële Amy de la Bretèque (Lycée Saint-Sernin, Toulouse) propose une page complète d’activités pédagogiques en lien avec pistes la fresque antique sur le site Imago : https://imago-latin.fr/questions-d-images/images-antiques/activites-sur-la-fresque/ et des pistes d’exploitation sur cette étude de cas précises : https://imago-latin.fr/questions-d-images/images-antiques/etude-dune-fresque-pompeienne/.

BALDASSARRE, Ida, PONTRANDOLFO, Angela, ROUVERET, Agnès, SALVADORI Monica, La peinture romaine, Arles, Actes Sud, 2006 (réédition), p. 192-200.

CERULLIN IRELLI, Giuseppina, Les peintures de Pompéi, I, Paris, Hazan, 1993, n°160, p. 97.

PRIOUX, Évelyne, « L'épigramme de la “chambre” jaune : Micon et Péro dans la maison de Marcus Lucretius Fronto », Pallas, 93, 2013, p. 217-235 https://doi.org/10.4000/pallas.1457.

PETERS, Wilhelmus Johannes Theodorus et al., La casa di Marcus Lucretius Fronto a Pompei e le sue pitture (Scrinium, 5), Amsterdam, Thesis Publisher, 1993.

Audiovisuel : vidéo de présentation de la maison, Parco Archeologico di Pompei : https://youtu.be/RS8Ol-garww

Notes

Wilhelmus Johannes Theodorus Peters et al., La casa di Marcus Lucretius Fronto a Pompei e le sue pitture (Scrinium, 5), Amsterdam, Thesis Publisher, 1993.

Le lecteur trouvera dans l’article « La fresque antique »* de Marlène Nazarian-Trochet, dans le présent dossier, une introduction générale à la technique de la fresque dans l’Antiquité et la définition des quatre styles pompéiens.

Ida Baldassarre, Angela Pontrandolfo, Agnès Rouveret, Monica Salvadori, La peinture romaine, Arles, Actes Sud, 2006 (réédition). Voir par exemple la composition générale et la distinction d’un arrière-plan sur la stèle alexandrine conservée au Metropolitan Museum of Art de New York, inv. 04.17.2 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247107?ft=stela+alexandria&offset=0&rpp=40&pos=6

Voir le développement de cette interprétation dans Évelyne Prioux, « L'épigramme de la “chambre” jaune : Micon et Péro dans la maison de Marcus Lucretius Fronto », Pallas, 93, 2013, p. 217-235, et notamment la transcription du graffitto électoral, p. 227.

Voir le développement sur ce thème dans la notice sur la fresque antique. Les topia sont des paysages stéréotypés, caractéristiques du début de la peinture de paysage.

Images antiques

Dossier dirigé par Anne-Hélène Klinger-Dollé et Questions d'images depuis 2024

Images antiques

Enjeux du portrait

Le portrait dans le monde grec

Une statue-portrait : Alexandre à la lance de Lysippe

Le portrait romain

Un portrait d’impératrice : Etruscilla ?

Les couleurs dans l'Antiquité

Les couleurs d’une statue grecque : Phrasikleia

Matières et techniques

La fresque antique

Étude d’une fresque pompéienne : la paroi nord du tablinum de la maison de Marcus Lucretius Fronto

Le stuc dans l'Antiquité

Le décor en stuc de la villa antique sous la Farnésine

L’intaille : techniques, procédés figuratifs et fonctions

Étudier une intaille. La cornaline (inv. AA.Chandon.27) de la Bibliothèque nationale de France ou comment miniaturiser une scène sacro-idyllique

Initiation à la céramique grecque antique : communiquer par l’union de la forme et de l’image

Image et pouvoir politique

Étudier l’iconographie monétaire antique

Les camées : des reliefs précieux sur supports miniatures

Le Grand Camée de France : la question de la transmission dynastique en images

Sceaux et iconographie dans l’Antiquité

Légitimer le pouvoir : à propos de deux empreintes de sceaux d’époque ptolémaïque conservées au British Museum de Londres

L'image efficace, en contexte rituel et magique

Représenter les dieux

Un dieu trônant à Thinissut : comment décoder cette image ?

Un relief votif de l’Athènes classique : représenter les dieux et le rituel par l’image et par le texte

Figurine et malédiction dans l’Égypte romaine