L’image d’Alexandre le Grand est connue par de nombreux documents dont la production s’étend sur plusieurs siècles jusqu’à la fin de l’Antiquité. On compte ainsi des originaux, des copies et un grand nombre de portraits posthumes.

Lysippe, célèbre sculpteur et portraitiste officiel d’Alexandre le Grand, est l’auteur d’un portrait qui a bénéficié d’une fantastique renommée tout au long de l’Antiquité. Il s’agit de l’Alexandre aichmephoros, plus communément appelé « Alexandre à la lance ». Cette statue en bronze, qui a fait date, est aujourd’hui perdue, comme l’essentiel des œuvres conçues dans ce matériau. Toutefois, les textes qui la mentionnent, les copies qui en ont été faites dans la grande et la petite plastique1, et une citation sur un portrait peint nous permettent de nous faire une idée assez précise de son apparence. C’est donc une véritable enquête qu’il faut mener, entre textes et images, pour espérer restituer l’original disparu. Le croisement des sources disponibles sur un objet d’étude est un travail incontournable, au cœur de la démarche de l’historien de l’art. Le recoupement des différentes sources révèle que le conquérant macédonien était figuré debout, dans une nudité héroïque, prenant appui sur une lance fichée en terre qu’il tenait dans la main droite, tandis que la main gauche se refermait sur un attribut, sans doute une épée.

L’apport des sources littéraires

Plutarque, nous apprend, dans sa Vie d’Alexandre (IV, 1-3), que celui-ci « penchait le cou, en l’inclinant légèrement vers la gauche » et avait un « regard humide ». Son teint blanc « se colorait de pourpre sur la poitrine et au visage »2. L’auteur fait une autre description du roi macédonien, effectuée à partir d’un portrait du souverain sculpté par Lysippe (Sur la fortune et la valeur d’Alexandre le Grand, 2,2). Outre les caractéristiques physionomiques déjà signalées, il faut ajouter le caractère « mâle et léonin » du visage d’Alexandre. Ses cheveux se caractérisaient, en effet, par l’anastolè, qui désigne en grec ancien sans plus de précision « l’action de relever (sa chevelure) » et que l’on interprète communément comme la double boucle qui surplombe le front du conquérant macédonien. Ces différents éléments sont intégrés dans l’imagerie d’Alexandre.

Dans son poème consacré aux statues en bronze, Posidippe de Pella, un poète officiant à Alexandrie, à la cour de Ptolémée II, donne, par ailleurs, des indications sur le style de Lysippe. Il évoque l’ « art ancien », caractérisé par la majesté, et l’ « art moderne », par la finesse. Si Polyclète, sculpteur connu pour avoir façonné le Doryphore est une figure emblématique de l’ « art ancien », Lysippe incarne la modernité. Plutarque vante aussi les qualités du sculpteur, qui a su le mieux montrer l’apparence physique et saisir la personnalité du souverain (Sur la fortune et la valeur d’Alexandre le Grand, 2,2). Alexandre a donc choisi un sculpteur moderne pour le représenter et proposer une imagerie qui tranche radicalement avec la manière de mettre en scène les hommes de pouvoir avant lui.

La mise en série des sources iconographiques

La confrontation de plusieurs portraits d’Alexandre le Grand permet de nous faire une idée assez précise de l’apparence de la statue en bronze de Lysippe.

L’Alexandre Azara

Il s’agit d’un buste sur pilier-hermaïque d’époque romaine, connu sous le nom d’Alexandre du type Azara3 (fig. 1). Il a été exhumé par le chevalier Azara dans le jardin de la famille des Pisons, à Tivoli. Le souverain est représenté la tête tournée de trois quarts face vers la droite. Sa chevelure mi-longue, aux mèches souples et bouclées, se signale par la double boucle caractéristique surplombant le front.

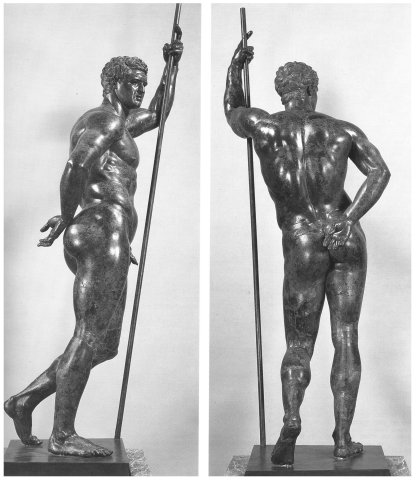

La statuette en bronze de Basse-Égypte conservée au musée du Louvre

Par ailleurs, un petit bronze provenant d’Égypte, également conservé au Louvre, révèle la posture et la gestuelle du Macédonien (fig. 2)4. Le roi est figuré débout, dans une nudité héroïque. Sa tête est tournée de trois quarts vers la droite. Sa chevelure mi-longue se signale par l’anastolè. Les traits du visage, proches de ceux d’Alexandre Azara, sont émoussés, mais on reconnaît bien la forme des yeux, enfoncés dans la cavité orbitale, levés vers le ciel. Le bras droit est positionné le long du corps et le gauche est plié en équerre (l’avant-bras et la main ne sont pas conservés). Le buste présente une légère torsion. La jambe gauche est tendue (c’est la jambe d’appui) et la jambe droite est fléchie (c’est la jambe libre). Sur le bronze du Louvre, la lance et l’épée mentionnées par Plutarque ont disparu. On notera également que le sommet du crâne est foré, ce qui indique la présence d’une couronne rapportée.

Il convient de signaler que la torsion du buste et le jeu de jambes se retrouvent sur une autre œuvre célèbre de Lysippe : l’Apoxyomène (fig. 3)5. La sculpture, à l’origine en bronze et connue pas plusieurs copies en marbre, montre un athlète tenant le strigile dans la main gauche en train d’ôter le sable et l’huile de son bras droit tendu.

Le « Tondo des deux frères » et la statue d’Alexandre

Enfin, la mise en parallèle de ces documents de la grande et de la petite plastique avec une représentation peinte permet de restituer très précisément la statue de Lysippe. Il s’agit d’un double portrait dit du Fayoum, appelé « Tondo des deux frères » découvert par Albert Gayet lors des fouilles d’Antinoé en 1899 (fig. 4)6. Dans le champ de l’image, derrière l’épaule droite du personnage au premier plan, on remarque une silhouette esquissée présentant une proximité troublante avec la statuette en bronze du Louvre. Sur le portrait peint, daté du iie s. après J.-C., Alexandre est en effet figuré debout dans une nudité héroïque et avec les traits physionomiques habituels. On notera cependant que la pose est inversée, par rapport au bronze du Louvre, puisque c’est la jambe droite qui est tendue et la gauche fléchie. Le conquérant est paré d’une couronne égyptienne, probablement le hemhem ou la couronne atef, qui n’apparaissait pas sur l’œuvre initiale. C’est sans doute cette même couronne que portrait Alexandre sur la statuette en bronze du Louvre. Cette couronne indique clairement la volonté d’ancrer l’imagerie d’Alexandre dans un contexte plus spécifiquement égyptien.

Conclusion

La statue d’Alexandre à la lance de Lysippe, s’inspirant manifestement de l’imagerie héroïque (on songe en effet aux représentations d’Achille), a rencontré un vif succès au moment de sa conception et bien au-delà. La présence de la lance traduit l’aspect militaire de la royauté macédonienne et désigne plus spécifiquement le droit de conquête. À sa mort, en 323 avant J.-C., Alexandre était en effet à la tête d’un immense royaume allant de la Cyrénaïque jusqu’aux confins de l’Inde. La statue conçue par Lysippe a servi de modèles pour les rois hellénistiques qui lui ont succédé. On peut citer par exemple une statuette en bronze de Ptolémée II, conservée au British Museum7 (fig. 5) ou au « Souverain des thermes »8, exposé à Rome, au Palais Massimo (fig. 6)9.

Pour une première approche :

Lucie Brochet (Collège Jean Moulin, Toulouse) et Marie-Hélène Charbonnier-Lentin (Lycée Saint-Sernin, Toulouse) proposent des pistes d'exploitation de cet article sur le site pédagogique Imago : https://imago-latin.fr/questions-d-images/images-antiques/une-statue-portrait-dalexandre/

ROLLEY, Claude, La sculpture grecque 2. La période classique, Paris, Picard, 1999.

Notes

Le terme « plastique » désigne une forme artistique (une sculpture par exemple) ou artisanale (une figurine de terre cuite par exemple) élaborée en volume.

Trad. A.-M. Ozanam. Coll. Quarto Gallimard, sous la direction de F. Hartog, Paris, 2001.

Marbre du pentélique ; H. 68 cm ; lieu de création : Italie ; lieu de découverte : Tivoli, villa des Pisons ; datation : première moitié du ier s. avant J.-C. Paris, musée du Louvre, Ma 436.

Bronze ; H. 16,5 cm ; lieu de création/de découverte : Basse Égypte ; datation : 325-300 avant J.-C.

Plâtre ; H. 205 cm ; L. 70 c ; prof. 64 cm ; lieu de découverte : Rome ; réplique romaine ; époque moderne. Paris, musée du Louvre, Gy 0939

Photographie du portrait par Emilie Brugsch, dit Brugsch Pacha, conservé à la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie.

Bronze ; H. 41 cm ; lieu de découverte : Alexandrie ; IIIe s. avant J.-C. Londres, British Museum, EA38442.

L’identité du souverain n’est pas assurée et a fait l’objet de nombreuses hypothèses.

Bronze ; H. 204 cm ; lieu de découverte : Rome, thermes de Dioclétien. Rome, Palais Massimo des Thermes, 1049.

Images antiques

Dossier dirigé par Anne-Hélène Klinger-Dollé et Questions d'images depuis 2024

Images antiques

Enjeux du portrait

Le portrait dans le monde grec

Une statue-portrait : Alexandre à la lance de Lysippe

Le portrait romain

Un portrait d’impératrice : Etruscilla ?

Les couleurs dans l'Antiquité

Les couleurs d’une statue grecque : Phrasikleia

Matières et techniques

La fresque antique

Étude d’une fresque pompéienne : la paroi nord du tablinum de la maison de Marcus Lucretius Fronto

Le stuc dans l'Antiquité

Le décor en stuc de la villa antique sous la Farnésine

L’intaille : techniques, procédés figuratifs et fonctions

Étudier une intaille. La cornaline (inv. AA.Chandon.27) de la Bibliothèque nationale de France ou comment miniaturiser une scène sacro-idyllique

Initiation à la céramique grecque antique : communiquer par l’union de la forme et de l’image

Image et pouvoir politique

Étudier l’iconographie monétaire antique

Les camées : des reliefs précieux sur supports miniatures

Le Grand Camée de France : la question de la transmission dynastique en images

Sceaux et iconographie dans l’Antiquité

Légitimer le pouvoir : à propos de deux empreintes de sceaux d’époque ptolémaïque conservées au British Museum de Londres

L'image efficace, en contexte rituel et magique

Représenter les dieux

Un dieu trônant à Thinissut : comment décoder cette image ?

Un relief votif de l’Athènes classique : représenter les dieux et le rituel par l’image et par le texte

Figurine et malédiction dans l’Égypte romaine